マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換頻度とは?タイミングと決まり方を解説

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療を検討しているけれどマウスピースはどれくらいの頻度で交換するのか気になってはいませんか。

本記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースの交換頻度について解説します。マウスピースの交換頻度の決まり方や治療期間が延びる要因についても解説しますので、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換頻度とは

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では1〜2週間に1回のペースで新しいマウスピースに交換します。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、1枚1枚形が異なるマウスピースを装着・交換して歯並びを整えます。計画どおりに歯を移動させるためには適切なタイミングでマウスピースを交換しなくてはいけません。

歯列矯正で1か月に移動できる歯の距離は1mm程度です。1枚のマウスピースで動かせる歯の距離は最大で0.25mmなので1週間前後での交換が適切といえるでしょう。

ただし、歯の動きには個人差があるため、患者さんによって適切な交換時期は異なります。交換時期は歯科医師の指示に従いましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換頻度の決まり方

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースの交換頻度は一人ひとり異なります。マウスピースの交換頻度はどのようにして決まるのでしょうか。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースの交換頻度は、以下の3つを確認して総合的に歯科医師が判断します。

・装着時間

・年齢

・歯列不正の状態

それぞれ詳しく解説します。

装着時間

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)はマウスピースと実際の歯並びのズレを利用して歯を動かす治療法です。そのため、マウスピースを装着している間しか矯正力がかかりません。マウスピースを装着している時間が長いほど歯が早く動くため、治療もスムーズに進む可能性が高いでしょう。

マウスピースの装着時間は1日20時間以上といわれています。マウスピースの装着時間が短かったり、装着を忘れる日が多かったりすると、治療計画どおりに歯を動かせません。装着時間が短いケースでは、マウスピースの交換時期を延ばして対応します。

年齢

矯正治療では、顎の骨の吸収と再生を利用して歯を動かします。歯に押された側の骨は吸収され、引っ張られた側の骨は再生を繰り返すことで少しずつ移動させていくのです。

代謝がいい方ほど骨の吸収と再生がスムーズに進むため、歯の動くスピードも早いです。代謝は年齢とともに低下するため、若い方ほど歯の移動するスピードも早く、マウスピースの交換時期も短くなる可能性が高いでしょう。

歯や顎の骨に過度な負担がかからないように移動させる必要があるため、一人ひとりの代謝のペースに合わせて交換時期を調整します。

歯列不正の状態

マウスピースの交換時期は歯並びの状態によって異なります。歯の移動方法は大きく歯体移動と傾斜移動にわけられます。歯体移動は、歯を根本から平行に移動させる方法で、歯と歯の隙間を埋める際におこなわれる方法です。

一方、傾斜移動は歯の生えている位置は変えずに、角度を変えて歯の向きや傾きを改善させる方法です。傾斜移動の場合、歯の根の位置はほとんど変わらないため、早く歯が動くという特徴があります。

そのため、傾斜移動が多い方は歯体移動が多い方よりも短い期間で歯並び・噛み合わせを整えることができるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換のタイミングとは

マウスピースの交換のタイミングは骨の代謝のスピードや生活習慣、歯並びによって異なります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)開始直後は、骨の代謝スピードやマウスピースを用いた生活習慣に慣れていないため1〜2週間に1回のサイクルで交換するよう指示されるケースが多いでしょう。

歯科医師は、治療を進めながら代謝スピードや1日の装着時間など総合的に判断して一人ひとりに合った交換時期を決めていきます。代謝が早くマウスピースの装着時間がしっかりと確保できている方は、交換時期が短くなる傾向にあります。

また、矯正が終盤になり歯の移動距離が短くなると交換のタイミングも早くなることがあるでしょう。交換のタイミングは自己判断せずにかならず歯科医師の指示に従うことが大切です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間を早めることはできる?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で早くきれいな歯並び・噛み合わせを手に入れたいと考えている方は多いと思います。

しかし、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間を早めることは基本的にはできません。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間は事前にシミュレーションなどを行って歯科医師が総合的に判断します。計画どおり治療を完了させることが、早く終わらせる近道といえるでしょう。

以下に、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療をスムーズに終わらせるポイントを3つご紹介します。

・マウスピースの装着時間・交換時期を守る

・通院期間を守る

・チューイーを使用する

それぞれ詳しく解説します。

マウスピースの装着時間・交換時期を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療をスムーズに進めるためには、歯科医師に指示された装着時間と交換時期を守ることが重要です。

マウスピースの交換時期を自己判断で短縮すると、歯が十分に動いていない状態で次のマウスピースを装着することになります。歯や顎の骨に過度な負担がかかるほか、計画どおりに歯を動かせなくなるリスクも高くなるでしょう。

実際の歯の動きと治療計画にずれが生じた場合、リファインメントでマウスピースを追加するケースもあり、治療期間もその分延びてしまいます。

通院期間を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中の通院頻度は2か月に1回で、ワイヤー矯正と比較すると少ないです。自分で新しいマウスピースに交換して治療を進めることができるため、通院を面倒に感じて先延ばしにする方もいるでしょう。

しかし、通院期間が大きく空いてしまうとトラブルが生じていても発見が遅れる可能性があります。トラブルによっては、矯正期間が延びてしまう可能性もあるため、歯科医師に指示された時期に通院する必要があるのです。

チューイーを使用する

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、マウスピースと歯がしっかりと密着することで十分な効果が得られます。

新しいマウスピースに交換した直後は、実際の歯並びとマウスピースの形にズレがあり、手指だけではしっかりと密着させることが難しいでしょう。治療計画どおりに歯を移動させるためには、マウスピースが浮かないように装着する必要があります。

チューイーとは、マウスピースを歯に密着させるために使用するロール状の器具です。マウスピースを装着する際にチューイーを噛むことで、マウスピースを歯にしっかりと密着させることができます。結果として歯に適切な矯正力が働くため、スムーズに治療を進められるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換についての注意点

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースを交換する際に注意するべきことはあるのでしょうか。事前に注意点を理解しておけばトラブルを回避できる可能性が高くなるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースの交換についての注意点は、以下の2つです。

・自己判断でマウスピースを交換する

・紛失・破損に気を付ける

それぞれ詳しく解説します。

自己判断でマウスピースを交換する

マウスピースの交換時期は、一人ひとりの生活習慣や代謝スピードを確認して歯科医師が判断します。

また、歯列矯正で1か月あたりに動かせる歯の距離は1mm前後といわれています。なかには早く矯正治療を終えるために、自己判断でマウスピースの交換時期を早めることを考える方もいるでしょう。

しかし、無理にマウスピースの交換時期を早めると過度な力が加わり、歯や周辺組織にトラブルが生じるリスクがあります。上述のとおり、歯の動きが治療計画から外れると、リファインメントが必要になり治療期間が延びるケースが多いです。

トラブルを回避するためにも自己判断でマウスピースの交換時期を調整しないようにしましょう。

紛失・破損に気をつける

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースは0.5mmと薄いため、変形や破損するリスクが高いです。着脱の際には過度な力がかからないように両手で丁寧に扱うようにしてください。また、外した際は外部からの衝撃や紛失を防ぐために専用のケースに入れて保管しましょう。

マウスピースが紛失・破損した場合は再作製が必要になります。再作製には2週間前後かかるため、その分治療期間も延びるでしょう。計画どおり治療を進めるためには、マウスピースの取り扱いにも十分注意する必要があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間が延びる要因

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間が延びる主な要因は、以下のとおりです。

・マウスピースの装着時間・交換時期を守れていない

・虫歯・歯周病に罹患した

・マウスピースを破損・紛失した

・指示どおり歯科医院を受診していない

それぞれ詳しく解説します。

マウスピースの装着時間・交換時期を守れていない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)ではマウスピースを装着することで歯に矯正力が働きます。そのため、マウスピースの装着時間・交換時期を守らないと計画どおりに歯を動かすことができず、治療期間が延びる要因になるでしょう。

虫歯・歯周病に罹患した

矯正治療中に虫歯や歯周病に罹患することも治療期間が延びる原因です。

食事とブラッシングの際にはマウスピースを取り外すことができます。ワイヤー矯正と比較して歯の衛生管理はしやすいですが、唾液の自浄作用などの働きが弱くなるため、普段以上にブラッシングをしっかりおこなわないと虫歯や歯周病になるリスクが高まります。

矯正治療中に虫歯や歯周病になると、矯正治療を一時中断するケースもあります。虫歯や歯周病の治療を終えてから矯正治療を再開するため、治療期間は延びるでしょう。

マウスピースを破損・紛失した

マウスピースを破損・紛失すると、作り直しが必要になるケースがあります。マウスピースの作り直しには時間がかかり、その間は矯正治療を進めることができません。

新しいマウスピースが手元に届いてから治療を再開することになるため、治療期間が延びる可能性があるのです。

指示どおり歯科医院を受診していない

歯科医師の指示どおりに歯科医院を受診していないことも治療期間が延びる要因のひとつです。歯科医院での定期検診では、トラブルなく治療が進んでいるか、また虫歯や歯周病になっていないかなどを確認します。

歯科医師の指示どおりに歯科医院を受診していないと、お口の中にトラブルが起こっていても発見・対処できず、治療期間に影響を及ぼす可能性があります。そのため、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中は歯科医師の指示どおりに受診することが重要なのです。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中は1〜2週間に1回のペースで新しいマウスピースに交換します。交換頻度は患者さんによって異なり、もともとの歯並びや噛み合わせ、顎の骨の代謝、生活習慣などを確認して適切なタイミングを歯科医師が判断します。

早く治療を進めたいからと交換時期を早めてはいけません。スムーズに治療を進めるためには、マウスピースの交換時期を早めるのではなく、歯科医師の指示どおりにマウスピースを装着・交換することが重要なのです。

歯科医師の指示を守って、計画どおりに矯正治療を進めましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれは治療できる?治療期間や費用も紹介!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は、透明なマウスピース型矯正装置を用いた矯正治療の1つです。装置が目立ちにくいことから多くの方に選ばれています。

前歯のねじれが気になり、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で治療したいと考えている方もいるでしょう。では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれは治療できるのでしょうか。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれは治療できるのか解説します。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療するメリットや治療期間、費用についても解説しますので、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

前歯がねじれる原因とは

前歯がねじれる原因は、以下のとおりです。

歯の生えるスペースが不足している

前歯がねじれる主な原因は、永久歯が並ぶためのスペースが不足していることにあります。

特に、乳歯が抜けて永久歯が生えてくるときにスペースが不足していると、歯がねじれることがあります。また、成人になってからの歯のねじれは、親知らずが他の歯を押し出すことで起こることが多いです。

日常生活における癖

日常生活の癖によって前歯がねじれることもあります。特に、幼少期の指しゃぶりは、歯並びに影響を及ぼす癖のひとつです。

また、舌を歯に押し付ける癖も、前歯に負荷をかけ、ねじれやすきっ歯の原因となります。これらの癖は、特に前歯の翼状捻転(よくじょうねんてん)を引き起こしやすいといわれています。

乳歯が虫歯になった

乳歯の虫歯も、前歯がねじれて生える原因の一つです。乳歯が虫歯になると、その影響で永久歯が正常な位置に生えずにねじれてしまうことがあります。

重度の虫歯になると、歯の根から細菌や汚染物質が発生し、これを避けるように永久歯が移動することでねじれることがあるのです。大きく歯列からずれると、見た目だけでなく噛み合わせにも影響を及ぼすことがあるため注意が必要です。

乳歯が抜ける前の虫歯治療は、のちの歯並びに大きく関わるため、適切なケアが求められます。

前歯のねじれを放置するリスク

前歯のねじれを放置すると見た目だけでなく、機能面でも不都合が生じる可能性があります。

以下に前歯のねじれを放置するリスクについて解説します。

コンプレックスになる

前歯のねじれを放置すると、見た目がコンプレックスになる可能性があります。前歯は顔の中でも特に目立つ部分であり、少しのねじれでも外見に大きな影響を与えます。

前歯のねじれが気になって口を開けて笑えなかったり、手で口元を隠したりする方も少なくありません。

噛み合わせが悪くなる

前歯のねじれを放置すると、噛み合わせが悪くなることもあります。噛み合わせが悪くなると、歯や歯茎、顎の関節に過剰な負担がかかり、摩耗症や歯周病、顎関節症などを引き起こすリスクが高まります。

食べ物を噛みにくくなる

正常に並んだ歯は、食べ物を効率よく噛み切り、すり潰す機能を果たしますが、歯がねじれているとこの機能が低下します。上下の歯が正しく噛み合わないと、噛む力が均等に分散されず、食べ物を十分に咀嚼することが難しくなるのです。

しっかり咀嚼できないまま飲み込むと、消化不良を引き起こすリスクも高まるでしょう。

虫歯や歯周病になりやすい

前歯がねじれていると、歯を磨くことが難しくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯が内側や外側にねじれていると、歯ブラシが届きにくくなります。歯ブラシが行き届かず、磨き残しが生じると、結果的に虫歯や歯周病のリスクが高まるのです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれは治療できる?

軽度〜中程度の前歯のねじれであればマウスピース型矯正装置(インビザライン*)で治療できます。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)には全体矯正と部分矯正があり、前歯だけに問題がある場合は、部分矯正で治療できる場合もあるでしょう。

しかし、重度のねじれや骨格に問題がある場合は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)だけでは対応が困難なことがあります。その場合は、マルチブラケット装置を用いた矯正治療、いわゆるワイヤー矯正などの他の矯正方法と併用することもあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療したいとお考えの方は、ご自身の歯並びがマウスピース型矯正装置(インビザライン*)の適応となるか、カウンセリングを受けて相談するとよいでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれの治療するメリット

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療するメリットは、以下のとおりです。

矯正器具が目立ちにくい

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、透明なマウスピースを使用します。そのため、目立ちにくいです。マウスピースは装着していても気づかれにくいため、見た目を気にする方や、接客業・営業職など人前で話す機会が多い方に選ばれています。

取り外しができる

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースは取り外しができます。そのため、矯正開始前と同じように食事や歯磨きができるのです。マウスピースを取り外して歯磨きができるため、虫歯や歯周病のリスクを低減できます。

日常生活において大きな制約なく、清潔な口内環境を保ちながら効果的に歯並びを整えることができる治療法なのです。

金属アレルギーのリスクがない

従来のマルチブラケット装置を用いた矯正治療いわゆるワイヤー矯正では金属を使用した矯正器具が使われることが多く、アレルギーのために治療を断念しなければならないケースもありました。

一方、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースはポリウレタン製で、金属を使用していません。そのため、金属アレルギーの方でも安心して治療を受けることができます。

痛みや違和感が少ない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、1日20〜22時間マウスピースを装着し、1〜2週間ごとに新しいものに交換することで歯を徐々に移動させます。少しずつ歯を動かすため、痛みが少ないのです。

また、マウスピースは薄く表面が滑らかであるため、装着時の違和感も少ないでしょう。

通院回数が少ない

通院回数が少ないこともマウスピース型矯正装置(インビザライン*)のメリットです。ワイヤー矯正では、装置の調整のために1か月に1回程度通院しなければなりません。

しかし、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では患者さん自身がマウスピースを管理して治療を進めるため、多くの場合2か月に1回程度の通院でよいのです。忙しい日常を送る方にとって、通院回数が少ないという点は大きなメリットといえるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれの治療するデメリット

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は多くのメリットがある治療法ですが、デメリットもあります。

以下に、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療するデメリットについて解説します。

すべての症例に対応できるわけではない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)はすべての症例に対応できるわけではありません。軽度〜中程度の前歯のねじれであればマウスピース型矯正装置(インビザライン*)で治療できますが、重度の前歯のねじれや骨格に問題がある場合には対応できない可能性があるのです。

歯を削る可能性がある

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療する際、歯を削らなければならないことがあります。歯の側面を少し削ることで、ねじれを治すためのスペースを確保し、治療を効率的に進めることができるのです。

歯を削るだけでスペースを確保できない場合には、抜歯が必要になることもあります。歯を削ったり抜歯したりする方法は効率的ではありますが、健康な歯を傷つける可能性や失う可能性がある点は考慮しなければなりません。

歯を削る処置や抜歯が必要になるかは状況によって異なるので、患者さんの歯並びや希望を考慮して歯科医師が判断します。そのため、治療方針を決定する前に、歯科医師とよく相談することが重要です。

装着時間を守らなければならない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を用いた矯正治療を計画通りに進めるためには、マウスピースの装着時間を守ることが不可欠です。自由なタイミングでマウスピースを取り外すことができますが、1日の装着時間が20時間未満だと効果が得られない可能性があります。

治療が計画通りに進まないと、治療期間が延長になる可能性があります。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を計画通りに進めるには、患者さん自身がマウスピースの装着時間などを管理する必要があるのです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれの治療する際の注意点

上述のとおり、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を用いた矯正治療中はマウスピースの自己管理が重要です。マウスピースは1日に20〜22時間装着し、歯科医師に指示された時期に交換しましょう。これを守らないと治療に影響を及ぼす可能性があります。

自己判断で交換時期を変更せず、しっかりと歯科医師の指示に従いましょう。自己管理を徹底することで、計画通りに治療が進められます。

また、食事や歯磨き時にマウスピースを外す際は、専用のケースに保管してください。ケースに保管せず、ティッシュなどに包んでおくと紛失・破損する可能性があります。

マウスピースを紛失・破損し、作り直しが必要になると、治療期間が延長になる可能性があります。また、追加で費用が発生する可能性もあるでしょう。このような状況を避けるためにも、マウスピースを取り外したら専用のケースに保管することを徹底してください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれの治療するためにかかる期間

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療する場合にかかる期間は、1〜2年程度が目安です。治療期間は、歯の状態やねじれの程度などによって異なります。

また、事前のシミュレーションに基づいた治療計画はあくまで予測であり、実際の歯の動きによっては治療期間が変動する可能性もあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれの治療するためにかかる費用

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療する場合にかかる費用は、症例の難易度や治療期間などによって異なりますが、30万〜100万円程度が相場です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は自費診療なので、全額自己負担になります。また、歯科医院によって費用は異なるため、事前に複数の歯科医院で相談し、比較することが重要です。

まとめ

軽度〜中程度の前歯のねじれであればマウスピース型矯正装置(インビザライン*)で治療できますが、重度のねじれはマウスピース型矯正装置(インビザライン*)だけで対応できないことがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、透明なマウスピースを使用するため、見た目を気にせず治療が進められるのがメリットです。また、取り外しも可能なので、普段通りに食事や歯磨きができます。

しかし、マウスピースの装着時間を守らないと、期待する治療結果が得られない可能性があるのです。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で前歯のねじれを治療したいと考えている方は、自己管理が必要であることを理解しておきましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

顎が小さいと歯ならびが悪くなる?

-

顎が小さいと歯ならびに影響する?

歯ならびが悪くなる原因には、舌で歯を押す癖や指しゃぶり等の癖、もともとの骨格や歯の大きさといったいろいろな要因が考えられます。なので、一概に顎が小さいということだけが原因になるわけではありません。

しかし、顎が小さいことにより将来的に歯ならびが悪くなる可能性があります。なぜかというと、小さい顎に子どもの歯より大きい大人の歯が生えてくると、入るスペースがなく、本来生えてくるはずだった位置とは異なる場所から生えてきてしまう可能性があるからです。

また、上下どちらかの顎が小さい場合でも、バランスが崩れて噛み合わせが悪くなる可能性があります。噛み合わせが悪くなると、正しい位置で噛めません。そのため、お口の周囲の筋肉のバランスも悪くなってしまい、生えてくる大人の歯を正しい位置に導くことが難しくなります。

顎の大きさと歯ならびの関係

顎の骨は10歳頃~18歳頃まで成長が続きます。第2次成長期でピークを迎えます。歯列の全長より顎の骨が大きい場合、大人の歯がきれいに生えてくる可能性が高くなります。しかし、顎の骨が未発達の状態の時に大人の歯が生えてくる場合、大人の歯が生えてくるスペースが足りません。そうなると、歯ならびが悪くなってしまいます。

顎の骨には、上顎骨(じょうがくこつ)と下顎骨(かがくこつ)があり、上下で成長が異なります。上顎骨と下顎骨のどちらかが過剰に成長しても歯ならびに影響を及ぼします。

-

顎が小さくなる原因

顎が小さくなってしまう原因は、先天性(せんてんせい)と後天性(こうてんせい)の2つに分けられます。先天性の要因というのは、遺伝のことを指します。後天性の要因というのは、普段の食生活・生活習慣・鼻や喉の病気のことを指します。

遺伝

骨格は遺伝性が高いと言われています。両親や祖父母の顎が小さいと子どもの顎も小さいという傾向があります。

遺伝性の不正咬合の場合、子どもの骨の成長を利用して顎を拡大することが可能になります。

食生活

毎日の生活において行っている『食べる』という行為は、顎の発育に影響を及ぼします。食べるという行為には、前歯で食べ物を噛みきる・唇をしっかり閉じる・食べ物を噛み砕く・食べ物をすりつぶす・舌を使って食べ物を奥歯へと移動させる・舌で食べ物を喉の奥へと移動させて飲み込むという動作が行われます。つまり、『食べる』ということで、唇・舌・頬・顎といったお口の周りの筋肉を鍛えることができます。

しかし、近年では調理技術が発達して、あまり噛まなくても食べることができる柔らかい食べ物が増えてきました。そのため、先ほどお話した動作がしっかりと行われる前に飲み込んでしまうことが可能になってしまいます。また、子どもの食べ物に対する好き嫌いで柔らかい食品を好む可能性もあります。

顎の発達を促すためにも普段からよく噛んで食べることを心がけましょう。

矯正専門医院では、お口の周りや舌のトレーニングを行っている所もあります。気になる方は、是非一度ご相談してみることをお勧めします。

-

生活習慣

顎の骨がなかなか発達しない原因の1つに生活習慣があります。

特に、乳幼児期から幼少期にかけて著しい習慣が原因で顎の発達が遅れる可能性が出てきます。また、乳幼児に顎の骨は柔らかいため、生活習慣により変形してしまいそのまま成長すると歯列に影響してしまう可能性が高くなります。

例えば、お子さんをふと見たときにお口がポカンと開いていることがありませんか。これがいわゆるポカン口と言われる口呼吸をしているあらわれであり、顎の発達の妨げになってしまう可能性があります。口呼吸が続いてしまうとお口周りの筋肉が衰えてしまい、顎の成長に必要な刺激が加わりづらくなります。また口呼吸は舌の筋肉にも関係します。舌の筋肉が弱くなると、正しい位置に舌を収めることが出来なくなり上顎の発達に影響を及ぼします。

他にも生活習慣の1つに指しゃぶりがあります。幼少期に見かけられることが多い癖です。問題は、指の向きと歯の関係です。親指をお口に入れているとき常に前歯や上顎に触れている場合、歯に余計な圧力がかかります。そうなると上顎が突出するため、出っ歯になってしまう可能性があります。また、頬杖をつくことや猫背なども歯に影響を与えやすくなります。

子どもの癖を直すのはなかなか難しいため、専門家に一度相談してみるのも良いでしょう。

-

鼻やのどの病気

アレルギー性鼻炎・扁桃腺肥大といった鼻やのどの病気を抱えていると、鼻で呼吸がしづらいため口呼吸を誘発してしまいます。

これらの病気は免疫機能の未熟な成長期の子どもにみられることが多くあり、口呼吸が習慣化する原因になります。

鼻やのどに気になる症状がある場合は早めに耳鼻咽喉科を受診することをおすすめします。

-

顎の発達に重要なこと

顎の大きさを改善するためには、顎の発育を促す食事や生活習慣を意識する必要があります。おすすめの3つをご紹介します。

-

歯ごたえのある食べ物を食べる

噛む回数が多ければ多いほど顎の発達によい影響をもたらします。

近年では、調理技術が発達してきていることもあり、あまり噛まなくても食べることができる柔らかい食べ物が増えてきました。

顎の発育を促すために、きのこ類・りんごなどの果物類・わかめや昆布などの海藻類・小松菜などの葉物野菜・にんじんや大根などの根菜類といった歯ごたえのある食べ物を意識して取り入れると良いでしょう。

-

正しい姿勢で食べる

意外かもしれませんが、食べるときの姿勢は顎の発育に関係しています。

姿勢が不安定だと食べるときに十分な力が入らず、しっかりと噛んで食べることができません。また、姿勢が左右どちらかに傾いていると片方の顎だけに負担がかかってしまうため、顎をバランスよく育てることができません。

食事中に正しい姿勢をとることができているかチェックしてみて下さい。

- ・ 椅子に深く腰をかけて座る

- ・ 背筋をまっすぐ伸ばして座る

- ・ 机とお腹の間にこぶし1個分入る

- ・ いすと背中の間にこぶし1個分入る

- ・ 足の裏がぴったりと床につく

- ・ ひざ、腰、ひじが90°になっている

- 椅子に座ったときに、足が床につかない場合は踏み台などを使用して高さの調整を行うとよいでしょう。

-

お口を使った遊びを行う

お子さんがポカンとお口を開けている様子が見られる場合は、お口を使った遊びを取り入れてみることをおすすめします。

例えば、シャボン玉を作ってみたり、風船を膨らませる遊びはお口の周りの筋肉を鍛えることができます。他には、にらめっこなどの遊びも効果的です。

-

まとめ

歯ならびが悪くなるにはさまざまな原因がありますし、顎の大きさも関係していることがお分かりいただけましたか。

お子さんの顎の大きさや歯ならびでお悩みがありましたら、歯科医院で相談してみるのもよいでしょう。

当院では、歯ならびの相談を初回無料で行っております。ご予約はweb、またはお電話で受け付けております。一度ご都合の良い日時にお越しください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)矯正後に後戻りする原因と対処法を詳しく解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を用いた矯正治療後に後戻りするか不安になっている方もいらっしゃるでしょう。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後は、誰でも後戻りする可能性があります。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後に後戻りする原因と、後戻りした場合の対処法を解説します。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後の後戻りを不安に思っている方は、ぜひ参考にしてください。

後戻りとは?

後戻りとは、矯正治療後に元の歯並びに戻ったり、再度歯並びが乱れたりすることです。矯正治療で歯並びをきれいに整えても、矯正治療後の骨はとても不安定な状態のため、矯正装置を外すと歯が移動します。

矯正治療で歯が移動する際は、歯の周りの骨や歯茎が新しくなっています。新しい状態で定着するのに時間を要するため、元の歯並びに戻ろうとするのです。

後戻りはマウスピース型矯正装置(インビザライン*)を用いた矯正治療に限って起こる現象ではありません。「マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療は後戻りしやすい」と言われることもありますが、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)*による矯正治療だから後戻りしやすいわけではないのです。

他の矯正治療法であっても、矯正後の歯は動きやすい状態です。詳しくは後述しますが、さまざまな理由で元の歯並びに戻ることがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後に後戻りする原因

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後に後戻りする主な原因は、以下の3つです。

・保定装置を十分に装着していなかった

・悪習癖がある

・親知らずの影響

これらが原因で後戻りが起こりやすくなるとされています。自分自身で気をつけられることなので、後戻りが起こらないようチェックしてみましょう。

保定装置を十分に装着していなかった

保定装置とは、リテーナーとも呼ばれ、矯正治療後の歯並びを固定するための装置です。矯正治療後は、すぐに何も装着せずに過ごせるようになるわけではありません。

歯の移動が終わったら、保定装置を装着して歯並びを安定させるための保定期間に入ります。矯正治療後の不安定な骨の状態を安定させるために、この期間は歯科医師の指示通りに保定装置を装着しなければなりません。保定装置の装着を怠ることで、きれいな歯並びの状態を固定できなくなり後戻りが起こるため注意が必要です。

悪習癖がある

頬杖をついたり、舌で歯を押したりするなどの日常生活の癖がある方は、きれいに整えた歯並びが乱れる可能性が高まるため気をつけたほうがいいでしょう。些細な力でも、加わり続けることで歯が動きます。

矯正治療後、装置を外した後は特に歯が動きやすいため、悪習癖がある方は要注意です。悪習癖がある場合、矯正治療を始める前、もしくは治療中に改善したほうがいいでしょう。

悪習癖は矯正治療中にも悪影響を及ぼし、計画通りに歯を動かせない原因になることもあります。そのため、矯正開始前に改善しておくのが理想です。

きれいな歯並びを目指すのであれば、早い段階で正しい舌の位置を覚え、歯並びに悪影響を及ぼす癖は改善することが大切です。

親知らずの影響

親知らずが斜めに生えていたり真横に生えていたりすると、前の歯を押して歯並びが乱れる可能性があります。このようなリスクがある親知らずは、通常矯正治療を始める前に抜歯します。

しかし、親知らずが生える前の子どもの頃に矯正治療を受けたり、前歯だけの部分矯正を行ったりした場合、親知らずを抜歯することなく矯正治療が終わるケースもあるでしょう。

歯並びに悪影響を及ぼす可能性がある親知らずは、適切な時期に抜歯する必要があります。親知らずが生える前に矯正治療が完了していても、定期検診を受けて親知らずの状況を確認してもらいましょう。

早期に抜歯するなどの対策が可能なため、後戻りを防げます。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後の後戻りを防ぐ方法

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後の後戻りが心配な方は少なくありません。後戻りを防ぐためには、以下の4つのことを心がけましょう。

・歯科医師の指示通りに保定装置を装着する

・定期検診を怠らない

・悪習癖を改善する

・歯周病や虫歯にならないようにする

それぞれ解説します。

歯科医師の指示通りに保定装置を装着する

後戻りする原因の多くは、保定装置の装着不足です。

保定装置の装着時間が不足していると、きれいに整えた歯並びを固定できず歯が動きます。保定装置の装着期間は症例やお口の状態によって異なりますが、必ず医師の指示を守りましょう。

多くの場合、矯正治療でかかった期間と同等の期間、保定装置を装着する必要があるでしょう。いつまで保定装置の装着が必要か、保定装置は何時間装着するのかなど、矯正治療後に歯科医師から説明があるので必ず指示に従ってください。

長期間の矯正治療できれいになった歯並びが後戻りするのは、患者さまだけでなく歯科医師も避けたいと考えています。頑張って整えたきれいな歯並びを維持するために、保定期間も歯科医師の指示通りに装置を装着しましょう。

定期検診を怠らない

矯正治療後も、定期検診は必ず受けましょう。後戻りし始めていても、毎日歯を見ている自分自身では気付きにくいです。

定期検診を受けていれば、歯並びや噛み合わせの状態を確認してもらえます。何かトラブルが起きた場合も、早期に発見できれば簡単な治療で対応できるでしょう。

発見が遅れれば、大がかりな治療が必要になる可能性もあります。後悔しないためにも、定期検診を受けるようにしましょう。

悪習癖を改善する

矯正治療で歯並びを整えても、頬杖をつくなどの悪習癖があると歯並びが乱れやすいです。どんな小さな力であっても、日常的にかかり続けると歯は動くのです。

歯に圧力がかからないように、常に意識することが大切です。悪習癖がある方は、早い段階で歯科医師に相談しておくといいでしょう。

歯周病や虫歯にならないようにする

歯周病が進行すると、歯を支えている骨が溶けるため歯が動きやすくなります。結果的に、歯並びが乱れて後戻りにつながるかもしれません。

また、虫歯にも注意が必要です。虫歯になると、噛み合わせが変わる可能性があります。

歯が抜けたり噛み合わせが変わったりすると、歯並びに悪影響を及ぼします。歯並びの乱れを防ぐためにも、日々のセルフケアを徹底して歯周病や虫歯にならないよう気をつけましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後に後戻りしたときは

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療後に後戻りた場合は、適切に対処しなければなりません。軽度の後戻りであれば、リテーナーの装着を続けることで改善される場合もあります。

ただし「リテーナーが合わなくなってしまった」「リテーナーを装着すると窮屈に感じる」「装着できるけれど痛い」など、違和感があれば早めに歯科医師に相談しましょう。重度の後戻りの場合は、再度矯正治療が必要になります。

再びマウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療をするか、マルチブラケット装置を用いた矯正治療に切り替えるかは、歯科医師の考え方や判断、一人ひとりのお口の状態、患者さまの希望によって異なります。後戻りが少なければ少ないほど、簡単な治療で終われることは確かなので、必ず相談してください。

再治療が必要になった場合、元々の矯正治療ほど治療費はかかりませんが、治療費も治療期間も再びかかります。後戻りはご自身で意識することで予防できますので、矯正治療後も歯科医師の指示に従うようにしましょう。

まとめ

矯正治療後は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療に限らず誰でも後戻りが起こる可能性があります。

後戻りの主な原因は、保定装置の装着不足・悪習癖・親知らずの影響です。この中でも、特に保定装置の装着不足で後戻りが起きているケースが多くあります。

保定装置の種類や装着時間、装着期間は、症例やお口の状態によって異なります。そのため、歯科医師の指示通りにリテーナーを使用することが重要です。

保定装置の使用方法を守り、悪習癖を改善し、歯周病や虫歯にならないよう歯磨きを徹底することで、矯正後の後戻りを防げるでしょう。また、矯正治療終了後も定期検診を受けることが大切です。自分では気付けないような小さなトラブルも早期に発見してもらえるでしょう。

後戻りの発見が遅れれば、再度矯正治療が必要になります。発見が早ければ早いほど、簡単な処置で終わらせられる可能性が高いです。

矯正治療で整えたきれいな歯並びを維持するためには、正しく対策しましょう。心配なことがあれば早めに歯科医師に相談してください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

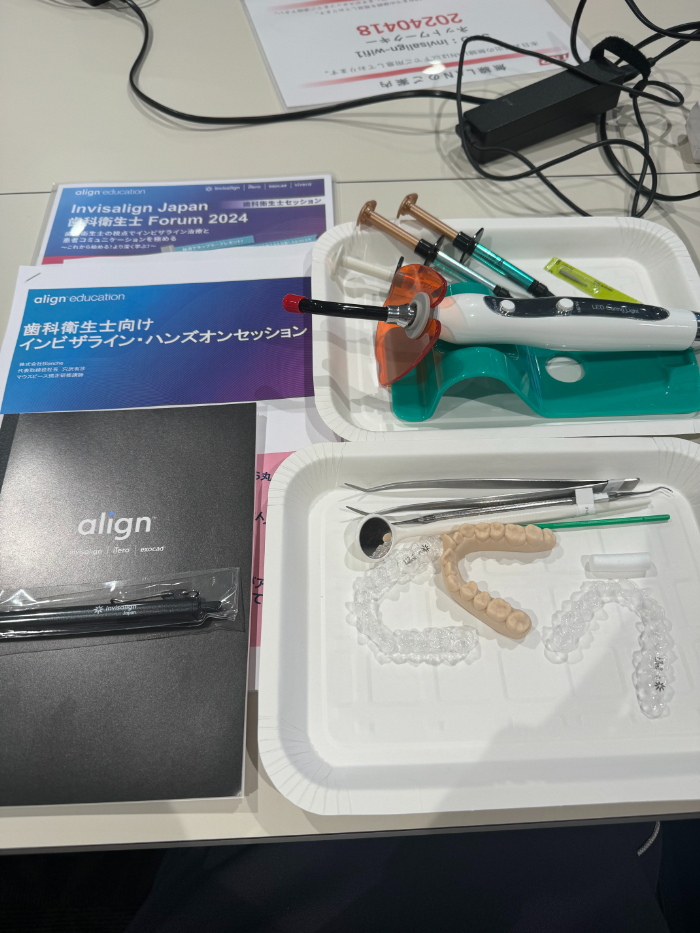

歯科衛生士向けインビザライン・ハンズオンセッション

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

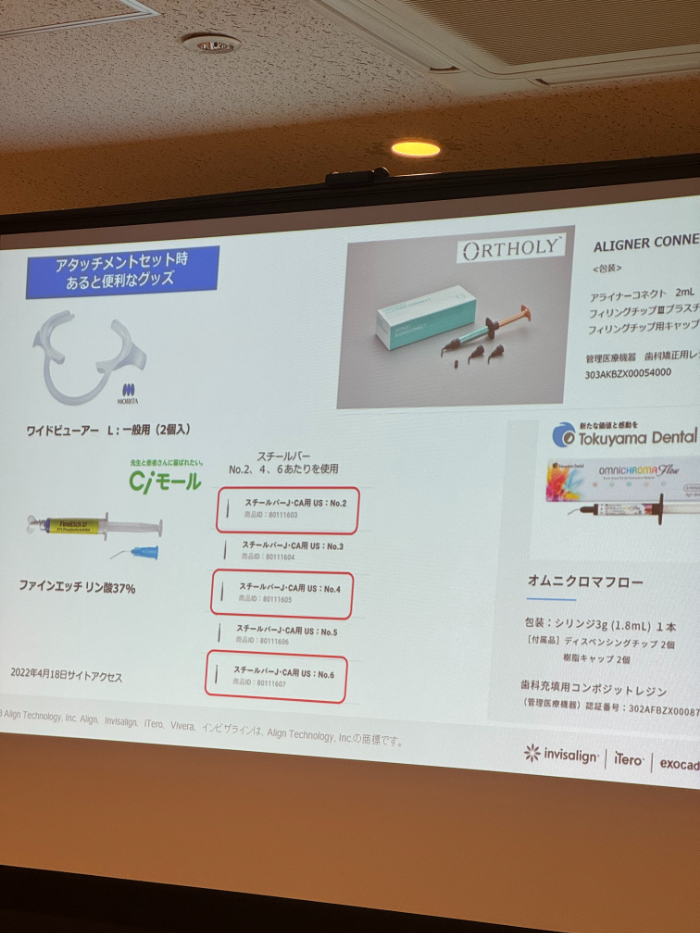

先日、当院スタッフの皆とインビザライン*のセミナーに参加してきました。

セミナーの名称は、「矯正歯科クリニックスタッフ向けハンズオンセミナー大阪開催」

大阪の梅田で開催され、他府県の歯科医院のスタッフさんもおられました。

講師は、ご自身も歯科衛生士として現役ながら、全国各地で開催されるインビザライン*のマウスピース矯正研修講師としてとても有名な方です。セミナーが終わってからも、会場の時間ギリギリまで当院スタッフ達の質問に答えてくれ良いアドバイスを沢山いただきました。

セミナーの内容

- 1. クリンチェック実習

2. アタッチメント実習

3. モニタリング実習

4. 初診カウンセリング

クリンチェック実習とは

クリンチェックとは、インビザライン*での治療計画を見られるシュミレーションソフトの名前のことをいいます。治療の前から治療終了までの治療の計画の検討と立案ができ、歯の移動のシュミレーションを詳細に動画で見ることができる画面のことをいいます。

ここでのポイントは、

クリンチェック治療計画の意味合いを理解する

(治療前の状態から治療後のイメージまでが操作できるようになる)

治療進行予定について確認ができるようになる

(ステージングバー、アタッチメント設置時間、IPR時期などの確認)

患者さんにクリンチェック治療計画を見せて説明ができるようになる

(二人一組で相互練習 スタッフ同士で練習)

当院で実際に使用しているタブレットを持参し、デモ用の画面を見ながら、表示されている内容を理解し、患者さんに説明できるように操作していきました。実際に表示したことなかった項目や見かた、説明の仕方なども知れて大変勉強になりました。

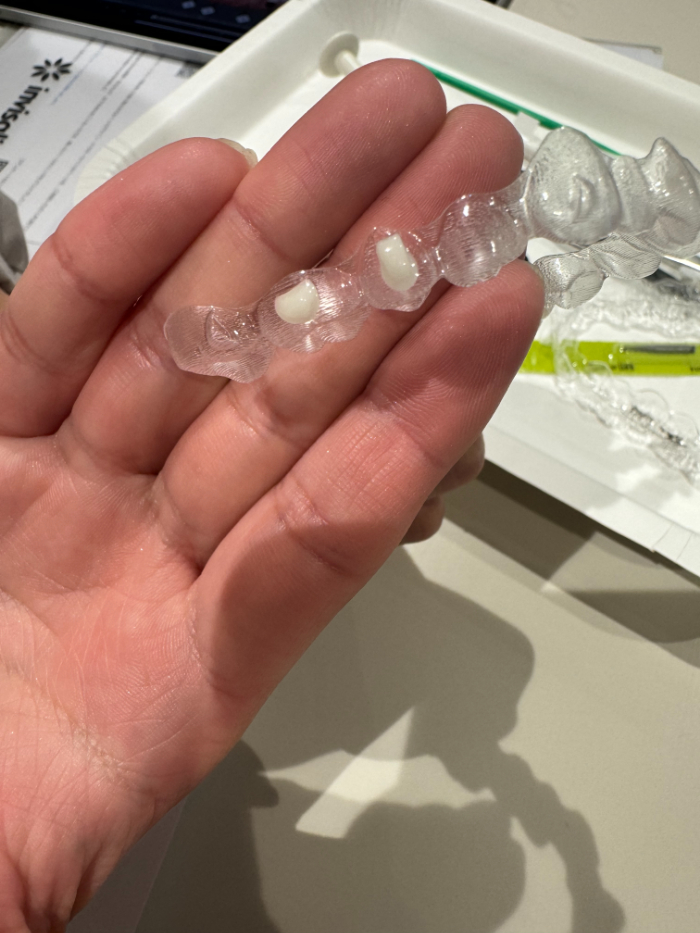

アタッチメント実習とは

アタッチメントがとは、診断しクリンチェック治療計画された歯に、専用のテンプレートマウスピースを用いてコンポジットレジン(CR)を歯面に装着する補助的手段で、歯にアライナーの力が効率的に与えられるよう一つ一つ設計され、「てこ」の役割を果たすものです。見た目的には歯の表面に白いポチポチがつき、歯の移動を補助する役割があります。

ここでのポイントは、

- アタッチメントとはなにか?

(アタッチメントの種類と役割を理解し、患者さんに説明ができるようになる)

- アタッチメントを設置できるようになる

(脱離しにくいアタッチメント設置のポイントを理解し、模型実習を行う)

- アタッチメントが取れた場合の様々な対応を学ぶ

(すぐに来院していただくべきか?の判断の仕方と、脱離の原因を考える)

アタッチメントは、患者さんの歯に歯科材料の白いCRと呼ばれるレジンを、治療計画にそってつけているポチポチしているもののことをいいます。インビザライン*での治療をする場合は、必ず装着しますが、歯面につけるためどうしても脱離(取れる)してしまうことがあります。しかし、このアタッチメントは、治療が終われば歯から取るものなので、最後に取れる歯科の材料でつけなければなりません。なので、マウスピースを取り外したとき、食事の際にアタッチメントがとれてしまうのは、仕方がないのです。よく、アタッチメントがとれてしまったと患者さんから連絡がきますが、今、積極的に動かしている歯の部分ではなければ、すぐにアタッチメントを付けなおす必要がないようです。アタッチメントは、あくまでも歯を動かすときの補助的な役割なので、アタッチメントがとれていることよりも、マウスピースの装着時間とチューイーの噛み方のほうが大事だと教わりました。

アタッチメントには、二種類あり

「通常アタッチメント」

歯面のアタッチメントの形状とアライナーのくぼみの形状は一致

「最適アタッチメント」

歯面のアタッチメントの形状とアライナーのくぼみの形状が異なる

この二種類のアタッチメントを、患者さんの治療計画にそって組み合わせて実際に歯に装着していきます。また、このアタッチメントは歯につけたあとに舌で触るとザラザラしているのが正解だそうです。

アタッチメントが脱離(取れる)しないためのポイントは、

- 1. 装着前にプラークをしっかり除去する

- 2. エッチングとボンディングをしっかりする

- 3. 防湿と乾燥をしっかりする

- 4. アタッチメントテンプレートの適合を確認する

- 5. コンポジットレジン(CR)の最適な量を理解する

- 6. アタッチメントテンプレートの圧接

また、アタッチメントを装着したあとは、はみでたバリを確実に除去をすることが大切だそうです。このバリが歯に残ったままだと、歯とアライナーの間に隙間ができてしまい、治療計画どおりに歯が動かない・歯の動きが悪くなる・歯のスペースだ足りなくなる・プラークがたまる・アライナーの浮きの原因になるなど、様々な影響がでることがあるようです。アタッチメントをつけたあとに、歯科衛生士が歯をカリカリしているのは、このバリを除去しているためです。歯を削っているのではないので安心してください。

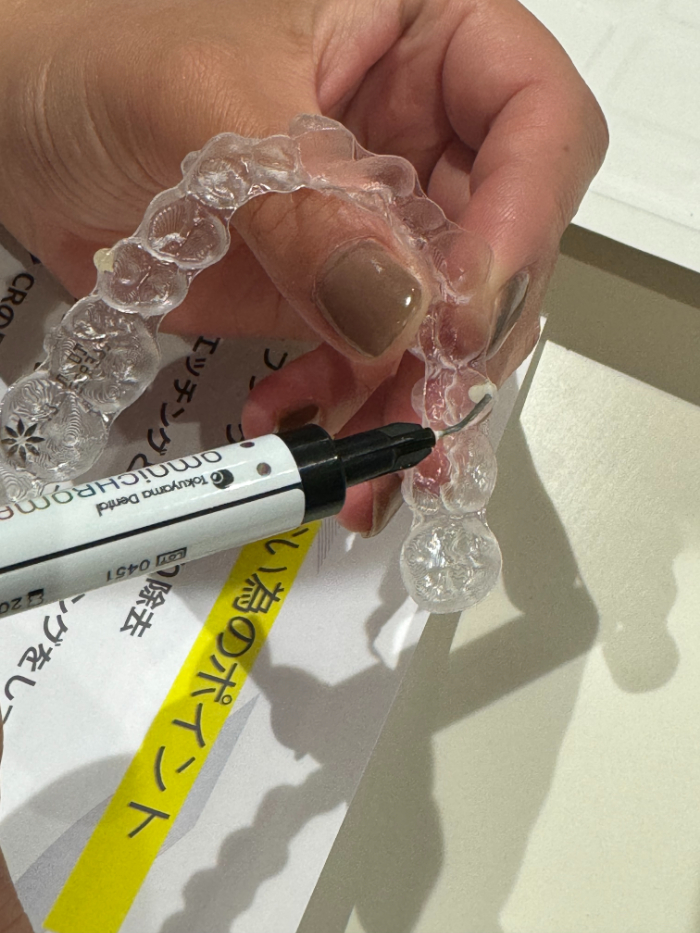

モニタリング実習とは

インビザライン*での治療のさいに、患者さんの歯が治療計画の通りに確認をすることをいいます。患者さんが前回の治療から今回来院するまでに、困ったことやトラブルや気になったことがないか尋ね、装着時間やチューイーの噛み方、今何番目のマウスピースを装着しているか確認します。今回のセミナーに参加していた他院の歯科衛生士も数名インビザライン*での治療を今現在行っていましたが、皆さん今自分が何番目のマウスピースを装着しているか把握していました。当院でも、インビザライン*での治療をしている患者さんには必ず「今何枚目ですか?」とお聞きしておりますが、すぐに番号を言えるかたと、マウスピースを外してマウスピースに書かれている番号を見て確認するかたがおられます。治療に積極的だと、自分が今何番目の(何枚目)マウスピースをつけているかわかるそうです。逆に治療のモチベーションが下がっていると番号に興味がなく自分が何枚目を使っているか分からないそうです。インビザライン*での治療をしておられる方、今自分は何番目のマウスピースを装着しているかすぐに答えられますか??

初診カウンセリングとは

カウンセリングとは、個人のもつ悩みや不安などの心理的問題について話し合い、解決のために援助・助言を与えること (大辞林 第三版)

ステップ①顔合わせ 問診票・カルテをチェック

ステップ②ヒアリング 問診

問診では、現状確認(どんなことが気になっているのか)問題発見(一番気になっているところ、痛み?期間?)意思確認(不安に思っていること、どの程度の仕上がりを求めているのか)など、三段階に分けて問診していくことが大事なようです。

まとめ

コロナのため、数年ぶりのセミナーの参加でしたが、とても勉強になりました。私自身、インビザライン*での治療をしていましたが、治療しているときに参加していたらもっと為になり役立つことが多かったな、と思いました。セミナー終了後、会場が閉まってしまうギリギリまで当院スタッフは講師の方に質問をし、いっぱいセミナーの内容以上に学んできました。今後、インビザライン*での治療以外にも今回の学びを生かしていきたいと思います。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間が延長になる原因と予定どおりに終わらせる方法

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療とは、透明で薄いマウスピース型矯正装置を使用した矯正方法の1つです。目立ちにくさと着脱可能な利便性から人気を集めています。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を検討している方は、治療期間がどれくらいかかるか知りたいのではないでしょうか。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療の治療期間は、歯を動かす本数や移動距離によって異なります。また、矯正後は、整えた歯並びを保持するための保定期間が設けられます。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療ではマウスピースの管理が非常に重要です。マウスピースの適切な管理や毎日の口腔ケアを怠ると、治療期間が延びる可能性があるでしょう。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療期間が延長になる原因と、予定通りに終わらせるための方法について詳しく解説します。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療期間

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間は、矯正する歯の本数や移動距離によって異なります。歯列矯正には、歯を目標の位置まで移動させる矯正治療期間と、その後の後戻りを防ぐための保定期間があります。

以下では、それぞれの期間について解説します。

矯正治療期間

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療では、矯正する範囲によって全体矯正と部分矯正に分かれます。

全体矯正は奥歯から前歯まですべての歯を整える矯正方法で、一般的には2~3年かかります。部分矯正は「上の前歯の隙間だけ矯正したい」など、特定の箇所だけを矯正する方法です。矯正治療期間は半年~1年程度で、全体矯正よりは短くなります。

保定期間

矯正治療が終了し矯正装置を取り外した直後の歯は、骨がまだ安定していないため動きやすい状態にあります。この状態で歯を放置すると、歯は治療前の元の位置に戻ろうとします。

この現象を後戻りと呼び、後戻りを防ぐためには歯並びを矯正した後に保定期間を設ける必要があります。保定期間は、通常矯正期間と同程度かかるとされています。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療の治療期間が延長になる原因とは?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療に限らず、抜歯が必要な方や歯槽骨が硬い方は治療期間が長くなりやすいです。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療とマルチブラケット装置を用いた矯正治療、いわゆるワイヤー矯正や外科手術を併用する場合も、治療期間の延長につながりやすいでしょう。これらの症例では、歯の移動量が大きくなるためです。

しかし、上記のような症例でなくても、治療期間が延長するケースがあります。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間が延長になる原因について、それぞれ詳しく解説します。

マウスピースの装着時間が短い

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療期間が延長になる主な原因の一つは、マウスピースを指示通りに装着できていないことです。特に、マウスピースの装着時間が短いケースが多いでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療では、1日に20時間以上マウスピースを装着することが推奨されています。そのため、食事や歯磨きの時間以外はマウスピースを装着する必要があります。

マウスピースの装着時間が短いと治療計画通りに歯が移動しないため、期間が延長されます。マウスピースを交換した際に痛みや違和感が生じることもあるでしょう。

痛みや違和感が強い場合は1つ前のマウスピースに戻して数日間様子を見ることもあります。マウスピースを交換するタイミングが遅れるので、治療期間が延長する可能性が高まります。

マウスピースが浮いたまま装着している

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療の効果を最大限に引き出すためには、マウスピースを正しく装着することが不可欠です。マウスピースが歯に十分に密着していない場合、適切な力が歯にかからず治療計画通りに歯が移動しない可能性が高くなります。

特に、新しいマウスピースに交換した直後の2~3日間は、マウスピースが浮きやすいです。この期間は特に注意してマウスピースを装着するように心がけましょう。

虫歯や歯周病になった

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中はマウスピースを長時間装着するので、唾液の自浄作用が低下します。そのため、虫歯や歯周病にかかるリスクが高まるのです。

食後に歯磨きをしないでマウスピースを装着したり、マウスピース洗浄しないで装着したり、マウスピース装着中に糖分を含む飲み物を摂取したりすると、虫歯や歯周病になるかもしれません。口腔ケアやマウスピースの取り扱いは適切に行う必要があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中に虫歯や歯周病になると、矯正を一時中断して治療を優先することが多いです。虫歯の治療によって歯の形が大きく変わる場合、既存のマウスピースが合わなくなるため新しいマウスピースを作り直す必要があるでしょう。

マウスピースを破損・紛失した

マウスピースが破損・紛失した場合、新しいマウスピースを作り直す必要があります。このような場合、新しいマウスピースが完成するまでに数週間〜1か月ほどかかります。新しいマウスピースが完成するまでの間、矯正治療は進まないため治療期間が延長になるでしょう。

また、新しいマウスピースが完成するまでの間に、歯が元の位置に戻る後戻りが生じる可能性があります。後戻りした歯を再び動かす時間が追加されるため、治療期間がさらに延長する原因となります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を予定どおりに終わらせる方法

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を予定通りに終わらせるためには、治療する上でのルールを守ることが重要です。治療期間を延長させずに予定どおりに終わらせる方法は、以下のとおりです。

マウスピースの装着時間を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療のメリットの一つは、自分でマウスピースを取り外せることです。

しかし、その代わりにマウスピースの装着時間を自分で管理する必要があります。通常、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療では、1日20時間以上マウスピースを装着することが推奨されています。

食事と歯磨きを除いて、常にマウスピースを装着しておく必要があります。マウスピースをつけ忘れないようにするために、食後にアラームを設定するなどしてマウスピースの付け忘れを防止しましょう。

マウスピースの交換日を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療では、7~14 日に一度新しいマウスピースに交換して少しずつ歯を移動させます。マウスピースの交換は患者さまが行う必要がありますが、忘れると治療計画がずれる可能性があるため注意が必要です。

マウスピースの交換忘れを防ぐために、スマートフォンのリマインダー機能を活用したり、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療の治療サポートアプリを導入したりするとよいでしょう。

マウスピースを正しく装着する

マウスピースを歯に密着させて正しく装着するための、チューイーという補助ツールがあります。新しいマウスピースに交換する際は、マウスピースの形がまだ歯に馴染んでいないため、手指だけではマウスピースを密着させることが難しいです。

その際にチューイーを一定時間噛むことで、マウスピースを歯に馴染ませ正しく装着することができます。

口腔ケアとマウスピースのケアを徹底して行う

口内やマウスピースの清潔を保てないと、虫歯や歯周病にかかるリスクが高まります。食後にマウスピース型矯正装置(インビザライン*)を装着する前には、必ず口腔ケアとマウスピースのケアを行いましょう。

食後は歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを活用して虫歯や歯周病の原因となるプラークを丁寧に除去しましょう。マウスピースをそのまま装着すると、歯磨きをした後の口内に汚れを再び戻すことになります。

マウスピースを外した際には必ず流水で洗浄し、清潔な状態で装着しましょう。

マウスピースは専用のケースで保管する

マウスピースを取り外したら、すぐに専用のケースに入れて保管しましょう。特に、外食や旅行の際は紛失しやすいため、注意が必要です。

専用のケースに入れずティッシュに包んで保管して、誤って捨てたり踏んだり上に物を置いたりする方が非常に多いです。外した時は、必ず専用のケースで保管してください。

矯正後の保定をしっかり行って後戻りを防ぐ

矯正治療で移動させた歯は、マウスピースの矯正力から解放されると元の位置に戻ろうとします。理想の歯並びを保つためには、矯正で移動させた歯が後戻りしないように保定することが重要です。

個人差はありますが、保定期間は矯正期間と同程度かかります。矯正治療が終了した後も、指示通りに保定装置(リテーナー)を装着し、歯が後戻りしないように注意しましょう。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療の矯正期間は、動かす歯の本数や距離によって異なります。一般的には約2~3年かかります。また、矯正後の歯が後戻りしないように歯を固定する保定期間も必要であり、矯正治療の期間と同程度かかります。

このように、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療は数年に渡って行う治療です。治療上のルールを守らないと治療期間がさらに延びる可能性もあるため、注意が必要です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療が予定通りに終わるかどうかは、患者さまの自己管理能力に左右されます。予定通りに治療を終わらせるために、マウスピースを適切に装着し、口内やマウスピースの清潔を保つなど、自己管理を徹底しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

不正咬合の予防

不正咬合の原因は、「先天的原因」と「後天的原因」の2つにあります。「先天的原因」は、遺伝や先天性疾患などがあり、予防することは難しいといわれています。しかし、「後天的原因」は口腔習癖や乳歯う蝕・早期喪失の早期の除去、また初期の不正が新たな不正を招いたり、増悪することを防ぐための早期の治療(抑制矯正)が予防的な方法と考えられます。不正咬合の予防には、虫歯や歯周病の予防、治療を行うこと、成長期の子供に正しい姿勢で、適切な食品の摂食、嚥下を行うことが良好な口腔機能の成育をはかることに大きく関係します。

乳歯う蝕(虫歯)、早期喪失の治療

乳歯が虫歯によって早期喪失した場合や、乳歯の歯根吸収が何らかの理由で早まり、乳歯が早期に脱落すると咀嚼や発音などの口腔機能に影響を及ぼすことがあります。さらに、乳歯の早期喪失により、隣の歯の傾斜・移動と対合歯の挺出が起こることがあります。また、乳歯歯列の乱れにより、永久歯の埋伏や叢生、顎の偏位などを引き起こすことがある。虫歯や歯周病になる前に定期的に歯科医院でのメンテナンスを行い、治療が必要な場合は、速やかに治療を受けましょう。

晩期残存乳歯の抜去

乳歯の歯根吸収が遅延あるいは停滞していると、永久歯の萌出が遅れたり、永久歯の埋伏、萌出部位の異常などが発生することがあります。また、永久歯の位置異常により乳歯の歯根吸収が遅れる場合もあります。永久歯の先天欠如(永久歯が先天的にない)により、乳歯の歯根吸収が起こらず、乳歯が晩期残存することもあります。乳歯の適切な時期での抜去は、永久歯の萌出を誘導します。なので、乳歯が歯根吸収されグラグラしている歯や、次の永久歯が生えてきている場合は乳歯を抜くようにしましょう。自分で乳歯を抜くのが怖い方は、かかりつけの歯科医院で抜いてもらいましょう。

口腔習癖の改善

口腔習癖とは、日常の生活の中で無意識に行っている口腔に関した習慣行動をいいます。口腔に関した習癖は多数あります。多くは、顎骨や歯並び、咬み合わせに影響を与えるだけでなく、成長発育期の咀嚼・嚥下・呼吸・発音などに悪影響を及ぼすことが多いと考えられています。その他に、口腔習癖は顔面、口腔機能や心身へも影響を及ぼします。

顔面への影響…口元の突出や表情が乏しい、アデノイド様顔貌

アデノイド:咽頭部に存在するリンパ組織である。咽頭扁桃ともいわれています。小児(小学児童)に多く、咽頭扁桃が肥大し、耳管閉塞や鼻閉塞を起こすことがあります。それにより、口呼吸になり口が開いた状態で顔の筋肉が緩み、間延びした顔つきが特徴です。

顎骨や歯列の成長発育への影響

①上顎前歯の萌出抑制

②上顎前歯の前突

③開咬

④上顎歯列弓の狭窄

⑤交叉咬合

口腔機能の影響

➀発音(サ行・タ行・ナ行・ラ行等の発音障害、舌足らずな発音)

➁咀嚼(よく噛めない、前歯で噛み切れない)

③嚥下(うまく飲み込めない、舌が前に突出する)

④呼吸(いつも口が開いている、口元の筋肉が緩んでいる、口呼吸)

口腔習癖の種類

➀舌癖(ぜつへき)

上下の歯の間に舌を出したり、飲み込む時に舌を突き出したりすることを舌癖といいます。舌癖があると、

舌が内側から歯を押す力が強く働き、外側の唇や頬の筋肉の押す力が相対的に弱くなります。

上顎前突や開咬になるだけでなく、サ行・タ行・ナ行・ラ行の発音障害や舌足らずな発音になることもあり

ます。

※舌突出癖(舌を突き出す癖)・異常嚥下癖(飲み込む時の舌や口唇等の異常な動きをする癖)・

弄舌癖(舌をかんだり、舌を曲げたり、舌を歯に押し付ける癖)などがあります。

舌癖を改善するために筋機能訓練(MFT)を行いましょう。

例)舌の先をスポットにつける訓練

・口を少し開けて、舌を細くして、舌の先をスポット(上の前歯の後ろの歯肉で、プクッと膨らんでいるあたり)につける。

・そのまま15秒間、舌を動かさずじっとする。

※舌の先が歯に当たったり、後ろに下がりすぎたりしないようにする。

※舌は細くしたまま、まっすぐ伸ばしてスポットにつける。

※舌の裏をスポットにつけず、舌の先をスポットにつける。

※舌の真ん中(舌背)が上あごにつくことは大丈夫です。

➁口呼吸

アレルギー性鼻炎やアデノイドなどの鼻咽腔疾患が存在すると鼻呼吸が困難になり、長時間にわたって口から呼吸することをいいます。ヒトは鼻呼吸により正常な呼吸活動を行っています。鼻呼吸と咀嚼、嚥下は適切に相互作用することで、顎顔面領域の調和した成長発育を助けています。しかし、睡眠時無呼吸症候群やアレルギー性鼻炎、アデノイド肥大、口蓋扁桃の肥厚などによって鼻閉や口呼吸になる原因になります。歯科矯正においても、上顎前突や開咬を主訴とする患者さんの中にも鼻閉や口呼吸を有する方多くおられます。口呼吸を行うことによって、上顎前突・開咬・歯列の狭窄・交叉咬合・歯肉炎・歯周炎などの影響があります。

口呼吸を改善するためには、

・鼻咽腔疾患などの原因疾患を治療する

・上顎前突などの歯並びを歯科矯正治療し、口を閉じやすくする

・口を閉じる訓練をするなどがあります。

③吸う癖やかみ癖

指や唇を吸う癖や指や唇などを異常に咬む癖をいいます。特に指しゃぶりは1~2歳に増加し、3歳頃から減少していき、5歳でほとんど消失します。5歳以上でも治らない場合は上顎前突や開咬になり、自然には治りにくいとされてます。吸う癖が原因で前歯部の開咬や上下の前歯の傾斜、口唇の弛緩、前歯部開咬により舌癖が併発、吸指癖の代償として咬爪癖が発現するなどの影響があります。かみ方の異常が原因で、歯列の変形や開咬、上顎前突、顎偏位、交叉咬合などの影響があるため、やめるようにしましょう。

※母指吸引癖(指をかむ癖)・吸唇癖(唇をかむ癖)・咬爪癖(爪をかむ癖)・咬唇癖(唇を上下の前歯の間に挟んでかみ締める癖)・物をかむ癖(鉛筆やタオルなどをかむ癖)などがあります。

④態癖(たいへき)

日常生活の中で無意識に行う全身に関連した習慣的行動のことを態癖といいます。これらは、歯列の変形や歯の移動、顔面非対称、顎関節症、全身のゆがみなどにつながることが知られています。

※うつぶせ寝・頬杖・姿勢の異常・常に一方向に向いて食事をする(テレビを見ながら)などがあります。

・猫背は、口呼吸や頬杖を誘発しやすく、机に向かっている時や、ゲームに集中している時に背筋を伸ばすように意識しましょう。足を組むのも避けましょう。

・頬杖やあご杖は、頭部の重さによって外側から顎を抑え込む力が働きます。習慣的になると、歯列が内側に傾き、舌のスペースが狭くなる、顎の位置のズレ、顎変形、歯列形態の非対称の原因になるのでやめましょう。

・うつぶせ寝や横向き寝は、就寝中に頭部の重さが顎や歯にかかり、顎の発育や歯並びに大きく影響するため避けましょう。

歯周疾患の治療と管理

歯周疾患が進行し、歯を支える歯周組織、歯槽骨が吸収すると歯は病的な移動を起こします。

垂直的な咬み合わせの支持が失われ、過蓋咬合や下顎歯列の叢生や上顎前歯の唇側移動などが生じます。歯周疾患を予防し、管理することは成人における不正咬合の予防となります。

乳歯列から永久歯列に移行するまでの期間は、口腔内にも大きな変化をしながら成長発育していきます。できるだけ永久歯を抜かずに歯をきれいに並べるには、この時期からの口腔衛生の管理が必要になってきます。虫歯や永久歯の生えかわりの管理、発音・呼吸・咀嚼・嚥下の機能面の異常やその他の悪習癖によって歯並びに大きく影響するため、早期に発見・予防するためにも歯科医院で定期的に健診しましょう。

なぜ、キシリトールは歯にいいの?

キシリトールとは

キシリトールは自然界でいうと、多くの野菜や果物に含まれており、マルチトールやソルビトールと同じ糖アルコールという甘味炭水化物の仲間になります。また、人の体の中(肝臓)でも1日あたり約15gのキシリトールが作られています。

普段、日常生活の中で目にするキャンディーやガムなどに含まれているキシリトールは、白樺や樫などの木から抽出されるキシランヘミセルロースを原料にして作られています。作られたキシリトールと自然界にあるキシリトールは、同じ分子式であり、差はありません。

キシリトールは、1997年(平成9年)4月に日本で食品添加物として認可されました。また、10年以上前から輸液に含まれる糖質として使用されており、人体にも安全だということが知られています。

キシリトールの特徴

キシリトールは、糖アルコールの中で最も甘く、砂糖と同じ甘味度があります。

キシリトールは、溶けるときに熱を奪うためお口の中でスーッとした冷たい感覚がします。ミント味とよく合うため、キシリトールを使ったお菓子にはミント味がよく見かけられます。他にも、果物の味をより新鮮にする効果や苦みを消す効果があります。

さらに、冷却効果もあるため、化粧品や夏に見かけがちなひんやり素材の肌着や寝具にも使用されています。

虫歯にならない、虫歯を防ぐ甘味料

糖アルコールの中でもキシリトールは、虫歯にはなりません。なぜかというと、お口の中で歯を溶かすほどの酸が作られないからです。他のマルチトールやソルビトールからは、少量ですがプラーク(歯垢しこう)の中で酸が作られますが、キシリトールから酸は全く作られません。

また、キシリトールは糖アルコールの中でも甘みが強いため、甘みにより唾液が出やすくなります。

キシリトールには、むし歯の発生や虫歯の進行を防ぐという他の糖アルコールにはない役割があります。キシリトールをお口の中に長時間入れておくと、むし歯の原因となる歯垢が付きにくくなり、歯の再石灰化(さいせっかいか)を促す役割がある為、歯を強くしてくれます。他にも、キシリトールにはむし歯菌(ミュータンス菌)の活動を弱める働きがあります。

キシリトールは、酸を作らないことや唾液の分泌を刺激して酸を中和することから、むし歯にならない・むし歯を防ぐ甘味料といえるでしょう。

なぜキシリトールはむし歯を防ぐのか

キシリトールがむし歯を防ぐ理由は、大きくわけると2つあります。

まず1つ目は、キシリトールを含む他の糖アルコールには、唾液の分泌を促す作用と歯の再石灰化作用があることです。

2つ目は、キシリトールだけが持つ酸を作らない作用・むし歯菌(ミュータンス菌)の進行を阻害する作用です。

唾液の分泌を促す作用と歯の再石灰化作用では、糖アルコールには甘みがあるのでお口の中に入れると味覚が刺激されるため、唾液の分泌が促進されます。また、キシリトールガムの場合には、咀嚼によっても唾液の分泌を促進されます。ですが、唾液の分泌が促進されてもむし歯菌が減るというわけではありません。

また、糖アルコールによりプラーク(歯垢)中のカルシウムレベルが上がるので、歯の再石灰化に役立ちます。糖アルコールとカルシウムの複合体は歯を再石灰化し、歯を硬くしてくれます。

キシリトールだけが持つ作用として、全く酸を作らないことがあげられます。他のマルチトールやソルビトールなどの糖アルコールには、少量ですが酸を作り出します。

キシリトールの効果的な使い方

- お口の中の健康を保つために大切なことは、

1. 歯を磨く(ブラッシング)

2. フッ素入りの歯磨き粉を使用する

3. 規則正しく食事をとる

4. 定期的に歯医者さんへ行く

です。

この4つのことは、子どもも大人も重要になります。

これらに、キシリトールを取り入れることで4つの手段の効果を著しく向上してくれます。例えば、キシリトールには歯にプラーク(歯垢しこう)を付きにくくする役割があるため、ブラッシングの効果を高めます。他におすすめのキシリトールの摂取方法として、キシリトール入りのガムやタブレットを食べる方法があります。ガムやタブレットだとお口の中に長くとどまることが可能なため、おすすめです。

キシリトールの副作用

キシリトールには、むし歯の予防や唾液の分泌を促進する働きがありますが、

一度にたくさん食べるとお腹を壊してしまう可能性があります。

キシリトールには、腸の水分を吸収する働きもあります。これは、下剤と同じ作用になります。なので、個人差はありますが一度に食べすぎることがないよう注意しましょう。

キシリトール入りのおやつの種類

キシリトール100%で作られている商品は主に歯科専売品で取り扱われています。ネット購入でも歯科専売品を注文できるようです。

キシリトール100%のおやつの種類

・チョコレート

・グミ

・ガム

・タブレット

・ラムネ

・キャンディー

まとめ

キシリトールの特徴や注意事項をお分かりいただけましたか。

キシリトールは天然の甘味料であり、子どもから高齢者の方、糖尿病のでも摂取することが可能な食品です。

キシリトールは歯にとって良い効果がありますが、一度にたくさん摂取してしまうとお腹を壊してしまうリスクがあります。摂取する際は、十分に気を付けましょう。

また、お口の中を健康に保つには、 歯を磨く(ブラッシング)・フッ素入りの歯磨き粉を使用する・規則正しく食事をとる・定期的に歯医者さんへ行くことが基本となります。そこに、キシリトールを併用することで、さらにむし歯予防につながるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療中にマウスピースをつけ忘れたら!リスクと対処法!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

「マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中にマウスピースをつけ忘れたらどうなるの?」「マウスピースのつけ忘れを防ぐためにはどうすればいいの?」と、マウスピースのつけ忘れで悩まれている方がいるのではないでしょうか。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中は、マウスピースを1日22時間以上装着しなければなりません。

しかし、マウスピースは患者さま自身で自由に取り外しができるため、取り外したまま装着を忘れていたということがよく起こります。

そのため、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中にマウスピースをつけ忘れたことで「矯正治療が失敗するのでは?」と不安を感じている患者さまも多いでしょう。

そこで本記事では、マウスピースをつけ忘れたときに考えられるリスクとマウスピースをつけ忘れたときの対処法について詳しく解説します。マウスピースをよくつけ忘れて困っている方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中にマウスピースをつけ忘れたらどうなる?

結論からお伝えすると、マウスピースを1日程度つけ忘れても矯正治療への影響はほとんどありません。

しかし、マウスピースを頻繁につけ忘れたり数日間つけ忘れていたりすると、歯が後戻りを起こす場合や治療計画通りに矯正が進まない場合があります。加えて、治療計画通りに歯が動いていないにもかかわらず次のマウスピースを装着すると、歯ぐきが下がって歯の根が露出する場合もあります。

歯ぐきが下がると自然と元に戻ることはないため、マウスピースを長期間つけ忘れた場合は、担当の歯科医師に速やかに相談してください。

どのような場面でマウスピースのつけ忘れが起こりやすい?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療で使用するマウスピースは取り外しができるため、つけ忘れが起こりやすいと前述しましたが、どのようなタイミングでつけ忘れが起こるのでしょうか。

ここからは、マウスピースのつけ忘れが起こりやすい4つのタイミングについて解説します。

・食事や歯磨きのとき

・痛みがあるとき

・旅行をしたとき

・イベントのとき

それぞれ詳しく解説します。

食事や歯磨きのとき

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中、食事や歯みがきのときはマウスピースを取り外します。そのため、食後や歯みがきの後にマウスピースのつけ忘れが起こりやすいです。

つけ忘れを防ぐためにと、マウスピースを装着したまま食事をするとマウスピース破損の原因となるためやめましょう。食事や歯みがきをしたあとは、マウスピースの再装着を習慣づけるようにしてください。

痛みがあるとき

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療を始めてからしばらくの間は、マウスピースを装着したときに痛みが生じる場合があります。そのため、痛みから逃れるためにマウスピースを外し、そのままつけ忘れるといったことが起きやすいのです。

マウスピース装着時の痛みは2〜3日程度で治まることがほとんどです。数日経っても痛みが続く場合は、担当の歯科医師に相談してください。

旅行をしたとき

旅行中は外食や写真撮影などでマウスピースを取り外す機会が多く、取り外したまま数日経っていたというケースも考えられます。つけ忘れをしていなくても、マウスピースを取り外す回数が多いということは、それだけ装着時間が短くなるということです。

マウスピースの装着時間を意識しながら旅行を楽しみましょう。

イベントのとき

スポーツや結婚式といったイベントに参加する際に、マウスピースを取り外すケースも多いでしょう。数時間〜1日程度であれば問題はありませんが、何日も続かないように注意してください。

長期間のつけ忘れは計画通りに矯正が進まなくなる原因になるため、イベントが終わったらすぐにマウスピースを装着するようにしましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中のマウスピースのつけ忘れを防ぐ方法

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中、マウスピースのつけ忘れを防ぐためには、どのような点に注意すればいいのでしょうか。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)でのマウスピースのつけ忘れを防ぐ方法は、以下の4つです。

・マウスピースの装着を習慣化する

・矯正治療をサポートしてくれるアプリを使う

・リマインダー機能を活用する

・予備のマウスピースを持ち歩く

それぞれ詳しく解説します。

マウスピースの装着を習慣化する

マウスピースのつけ忘れを防ぐためには、マウスピースの装着を習慣化させることが効果的です。

寝る前にマウスピースを装着したか確認する・歯みがきをしたらすぐにマウスピースをつけるなど、意識して習慣化させることでマウスピースのつけ忘れを最小限に抑えられます。

習慣化することが難しいと感じたら、つけ忘れたタイミングをメモするとよいでしょう。書くことで記憶に残るようになり、徐々にマウスピースの装着を意識できるようになっていきます。

矯正治療をサポートしてくれるアプリを使う

マウスピースのつけ忘れを防ぐためには、矯正治療のサポートを目的に作られたアプリを使用することも効果的です。タイマー機能やカレンダー機能といった、矯正治療を円滑に進めるための機能が充実しているアプリもあります。

自己管理が苦手で、よくマウスピースをつけ忘れる方は、アプリを利用してマウスピースのつけ忘れを防ぎましょう。

リマインダー機能を活用する

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中のマウスピースのつけ忘れを防ぐために、スマートフォンのリマインダー機能を活用することも効果的です。定期的にマウスピースを装着する旨の通知が届くように設定しておくことで、マウスピースのつけ忘れを防げます。

また、就寝前にリマインドを設定しておけば、長時間のつけ忘れを防ぐことにもつながるでしょう。

予備のマウスピースを持ち歩く

マウスピースのつけ忘れに対応するため、外出のときは1つ前に使用していたマウスピース、または1つあとに使用するマウスピースを予備として持ち歩くとよいでしょう。

外出先でマウスピースのつけ忘れに気づいたときに、予備のマウスピースを持ち歩いていればすぐに装着できるためです。

長時間マウスピースをつけ忘れたときの対処法

ここまで、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中にマウスピースをつけ忘れるタイミングや、マウスピースのつけ忘れを防ぐための方法について解説しました。

ここからは、マウスピースをつけ忘れたときの3つの対処法について解説します。

1日程度のつけ忘れの場合

マウスピースのつけ忘れが1日程度であれば、現在使用しているマウスピースを1日長く装着すれば問題ありません。現在使用しているマウスピースが入らなくなっていたら、歯が後戻りを起こしている可能性があるため、速やかに担当の歯科医師に相談してください。

1日程度のつけ忘れは問題ありませんが、頻繁につけ忘れをしていると計画通りに治療が進まない可能性があるため、マウスピースの装着時間はしっかり守りましょう。

数日〜1週間のつけ忘れの場合

マウスピースを数日〜1週間つけ忘れると、歯が後戻りを起こして、現在使用しているマウスピースが入らなくなる可能性が高いです。マウスピースが入らない場合は無理に装着しようとせずに、担当の歯科医師に相談してください。

1週間以上つけ忘れていた場合

1週間以上マウスピースをつけ忘れていた場合には、歯並びが大きく変化している可能性が高いです。そのため、速やかに歯科医師に長期間マウスピースをつけ忘れていたことを報告してください。

場合によっては、治療計画の大幅な見直しが必要になる可能性もあるでしょう。治療計画の見直しに伴い、マウスピースの作り直しが必要になると治療期間が延びるだけでなく、費用が発生する場合もあります。

まとめ

本記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中にマウスピースをつけ忘れたときに考えられるリスクや、つけ忘れをしないための方法などについて解説しました。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中はマウスピースを1日20時間以上装着する必要があります。マウスピースを1日つけ忘れても、治療への影響はほとんどないでしょう。

しかし、マウスピースのつけ忘れが長期間続くと計画どおりに歯が動かず、治療計画の見直しやマウスピースの再作成が必要になる可能性があります。

治療期間が延びるだけではなく、追加費用が発生する場合もあるため、マウスピースの装着時間はしっかり守ることが大切です。

今回ご紹介した方法を参考に、マウスピースのつけ忘れを防ぎ、理想の歯並びを手に入れましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療中を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のゴムかけの効果とは?期間や注意点も解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療中、マウスピースだけでは十分に歯が動かない場合にゴムかけという処置を行うことがあります。

「どうしてゴムかけをするの?」「ゴムかけを行う期間は?」など疑問をもつ方もいるでしょう。

そこで今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけの効果や期間、注意点について解説します。ゴムかけの種類ややり方についても言及していますので、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討している方や治療中の方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけの効果

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療はマウスピースを装着することで歯並びを整える治療法ですが、マウスピースだけでは十分に歯が動かない場合にゴムかけという処置を行うことがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけには、自分の歯にボタンと呼ばれる突起物をつけてゴムをかける方法と、マウスピースにフックを作ってゴムをかける方法があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけの効果は、以下の通りです。

噛み合わせを整えられる

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療は、歯を前に出したり後ろに引っ込めたりする水平移動は得意といわれていますが、上下移動は苦手といわれています。

しかし、ゴムかけを行うことで上下方向にも歯に力を加えることができ、効率的に噛み合わせが整えられるのです。

歯並びを微調整できる

ゴムかけを行うことで、歯並びの微調整も可能です。歯並びや噛み合わせが整ってからゴムかけを行うことで、歯並びや噛み合わせの細かな乱れを改善できます。

治療期間を短縮できる

ゴムかけを行うことで、マウスピースだけを使用して歯並びや噛み合わせを整えるよりも、歯の移動をスムーズにすすめられます。

これにより、歯並びや噛み合わせが効率的に整えられるため、マウスピースだけを使用するよりも治療期間が短縮できるのです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけはいつからいつまで?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけをいつから開始するのかはお口の状態によって異なります。歯並びの乱れが軽度の場合は、比較的早い段階でゴムかけを開始することも珍しくありません。

一方、歯並びの乱れが重度の場合は、歯並びや噛み合わせがある程度整ってからゴムかけを行うことがあります。

また、ゴムかけの期間についても、歯並びの乱れが軽度の場合は1ヵ月程度で終わることもありますが、重度の場合は半年以上かかることもあるでしょう。

お口の状態によってゴムかけを始める時期や期間は異なるため、一概にいつからいつまでとは言えません。ゴムかけの期間について知りたい場合は、担当の歯科医師に確認するとよいでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけのやり方

お口の状態によって使用するゴムの種類ややり方は異なります。

ゴムかけのやり方について、ゴムの種類ごとに解説します。

Ⅱ級ゴム

主に出っ歯を改善する際に使用するのが、Ⅱ級ゴムです。

上の歯の前から3番目の歯(犬歯)と下の歯の前から6番目の歯(第一大臼歯)にゴムをかけることで、上の前歯をひっこめ、下の奥歯を前方に移動させます。

ゴムをかける際は、先に下の奥歯にゴムをかけてから前歯に引っ掛けるとよいでしょう。奥歯のボタンやフックは見えにくいので、ゴムかけに慣れるまでは鏡を見ながら行なってください。

Ⅲ級ゴム

主に受け口を改善する際に使用するのが、Ⅲ級ゴムです。

Ⅱ級ゴムとは反対に、上の歯の前から6番目の歯(第一大臼歯)と下の歯の3番目(犬歯)の歯にゴムをかけ、上の歯よりも前に出た下の歯を引っ込めます。

ゴムをかける際は、先に上の歯にゴムをかけてから下の歯に引っ掛けます。上の奥歯のボタンやフックは見えにくいので、片方の手で口角を引っ張りながらゴムをかけるとスムーズにできるでしょう。

垂直ゴム

主に開咬の改善の際に使用するのが、垂直ゴムです。開咬とは、上下の歯の間に隙間ができる噛み合わせのことです。

上下の歯の隙間にできた部分に垂直にゴムをかけ、歯並びや噛み合わせを改善します。

前歯は見えやすいためゴムをかけやすいですが、見えにくい奥歯は鏡を見ながらかけるとよいでしょう。

交叉ゴム

主に、交叉咬合や鋏状咬合の改善の際に使用するのが、交叉ゴムです。

交叉咬合とは、上の奥歯が下の奥歯の内側に入った噛み合わせのことです。鋏状咬合とは、上の奥歯が外側に、下の歯が内側にズレていることで上下の奥歯がすれ違う噛み合わせのことです。

上の歯の外側と下の歯の内側、上の歯の内側と下の歯の外側というように、ゴムを交叉させることで歯をあるべき位置に誘導します。

交叉ゴムは他のゴムかけよりも難しいため、慎重に行いましょう。まず、歯の内側にゴムをかけた後、歯の外側に引っ掛けます。マウスピースにゴムをかけてから装着するとスムーズです。

交叉ゴムの場合、歯の噛む面をゴムが通るので切れることがあります。そのため、外出時には交換用のゴムを持ち歩きましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけの注意点

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療中にゴムかけを行うときは注意しなければならないことがあります。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を成功に導くためにも、以下の6つの注意点を守りましょう。

装着時間を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のマウスピースの装着時間と同じく、ゴムも1日20〜22時間装着しなければなりません。ゴムの装着時間が短いと、計画通りに歯並びや噛み合わせが整わず、治療期間が延びることがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療はマウスピースの装着がメインだと思われる方も多いですが、ゴムかけも大事な工程ですので、ゴムの装着時間が20時間以下にならないようにしましょう。

食事の際はゴムを外す

ゴムかけをしたまま食事をするとゴムに食べカスがつくだけでなく、飲み込んでしまう危険性があります。食事の際はゴムを外し、食後はすぐにゴムをかけるようにしてください。

正しくゴムをかける

計画どおりに歯を動かすためにはマウスピースだけでなく、ゴムも正しく装着することが重要です。

ゴムは非常に弾力があるものなので、力をかけすぎると痛みが生じることがあります。そのため、片方の歯にゴムをかけたあと、やさしくゴムを伸ばしてひっかけましょう。ゴムかけは慣れてくればスムーズに行えます。慣れるまでは鏡を見ながら行なってください。

毎日ゴムを交換する

ゴムは非常に弾力性が高いものですが、1日使用しただけでも伸びます。同じゴムを使い続けると歯に十分な力がかかりません。また、同じゴムを使用すると不衛生なため、1日使用したら新しいものに交換してください。

できるだけ大きな口を開けない

ゴムかけで使用するゴムは弾力性が高いものですが、強い力がかかると切れることがあります。そのため、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療中にゴムかけをしている期間は、できるだけ大きな口を開けないようにしましょう。

外出時は新しいゴムを持ち歩く

外出時はマウスピースケースと一緒に新しいゴムも持ち歩きましょう。なかでも交叉ゴムは歯の噛む面を通るため、切れることがあります。

ゴムが切れた際は、左右の歯にかかる力を均等にするため、片側だけゴムが切れた場合でも両側新しいものに交換しましょう。

また、ゴムは食事や歯磨きの際に外す必要がありますが、外出先でゴムを外した際に紛失することがあります。そのため、新しいゴムは多めに常備しておいたほうがよいでしょう。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療のゴムかけの主な目的は、噛み合わせを整えることです。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療は上下の移動が苦手といわれていますが、ゴムかけをすることで上下方向にも力が加わり、効率的に噛み合わせを整えられます。

また、歯並びや噛み合わせを微調整したり、歯をスムーズに動かせるようになることで治療期間が短縮できたりします。

ただし、ゴムの装着時間や装着方法を守らなければ効果は得られません。ゴムかけに慣れるまでは難しいかもしれませんが、鏡を見ながら正しくゴムを装着しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。