歯が作られる時期について

歯が作られる時期

妊娠7週目から10週目頃に乳歯(子どもの歯)の芽となる歯胚(しはい)が作られます。妊娠10週目くらいになると乳歯の芽がほとんど揃います。妊娠3ヶ月頃からは、永久歯(大人の歯)の芽となる歯胚が作られ始めます。

歯胚は、何年もの期間をかけて歯槽骨の中で発育して歯として口の中に生えてきます。

乳歯(子どもの歯)が生えてくる時期

最初の乳歯は、生後6ヶ月から8ヶ月頃に下の前歯から生えてきます。

この歯の名前を乳中切歯(にゅうちゅうせっし)と呼びます。次にその隣から歯が生えてきます。その歯を乳側切歯(にゅうそくせっし)と呼びます。同じ頃の時期に、上の乳切歯が生えてきます。1歳半くらいになると、1本離れたところから奥歯の第1乳臼歯(だいいちにゅうきゅうし)が生えてき、2歳頃までには乳側切歯と第1乳臼歯の間に乳犬歯(にゅうけんし)が生えてきます。最後に1番後ろの第2乳臼歯(だいににゅうきゅうし)が2歳半から3歳頃にかけて生えてきます。

歯が生える時期には、お子様それぞれの個人差があるため、上記の目安から数か月遅れることも珍しくはありません。

もし、お子様の歯が生える遅れが気になる場合は、歯医者さんに診てもらうのも良いでしょう。

永久歯(大人の歯)が生えてくる時期

6歳前後の時期になると最初の永久歯となる、第1大臼歯(だいいちだいきゅうし)が奥歯の1番後ろから生えてきます。

近年では、下の乳中切歯(にゅうちゅうせっし)が先に永久歯(えいきゅうし)に生え変わる方が早い場合も多くなってきているようです。

下の前歯である中切歯(ちゅうせっし)が生えて6か月から1年経つ頃に、その隣から側切歯(そくせっし)や上の前歯となる中切歯が生え変わります。そして、その数か月後に上の中切歯の隣から側切歯が生えてきます。

9歳から12歳頃にかけて、乳犬歯が犬歯(けんし)に生え変わり、第1乳臼歯が第1大臼歯(だいいちだいきゅうし)に生え代わり、第2乳臼歯が第2大臼歯(だいにだいきゅうし)に生え代わると永久歯の歯並びが完成します。人によっては、第2大臼歯のさらに奥に親知らずと呼ばれている第3大臼歯(だいさんだいきゅうし)が生える場合もあります。

なぜ大人の歯と子どもの歯があるの?

なぜ子どもの歯(乳歯)から大人の歯(永久歯)へ生え代わりが起こるのかというと、顔や顎・全身の成長に対応するためです。

赤ちゃんは1歳頃になると母乳や人工ミルクだけでは、栄養の摂取量が不足してしまいます。栄養価の高い固形食品の効率的な摂取に対応するためには、食べ物をよく噛んで細かくしなければなりません。そのためには、歯が必要になります。

ですが、硬く丈夫な永久歯(えいきゅうし)ができるまでに5年以上の期間がかかります。そのため、まずは小さめサイズで歯のエナメル質や象牙質といわれる組織の厚みが永久歯の半分ほどで、成長の変化と共に擦り減っていくことができる適度な硬さの乳歯(にゅうし)が生えます。この乳歯を使って、成長期前半の栄養摂取が進められます。

そして、6歳前後から12歳頃にかけて乳歯から丈夫な永久歯へと生え代わりが進み永久歯列(えいきゅうしれつ)が完成すると、大人の顎の大きさと筋肉の強さに適した永久歯の歯並びと噛み合わせが完成します。

丈夫な歯を作るための歯に良い栄養素

歯を強くする食べ物には、歯や骨を作るもとになるカルシウムやミネラルが多く含まれている、牛乳・チーズ・小魚・海藻類などがあります。

主に歯を作っている栄養素はカルシウムで、歯の土台になっているものはタンパク質で作られています。これらがうまく働くには、ビタミンA・ビタミンC・ビタミンDが必要になります。歯や骨、血液を強くするためには、鉄分・マグネシウム・亜鉛などの無機質も欠かせない栄養素となります。ビタミン類は、カルシウムの吸収を助ける働きがあり、他には抵抗力を高める役割があるのでしっかり摂取するとよいでしょう。

タンパク質のはたらき

歯の土台を作るために必要な栄養素がタンパク質です。歯の丈夫さや強さは、歯が作られる時期の環境や栄養により異なります。丈夫な歯を作るためには、歯の土台となるタンパク質を摂取することが重要になります。

タンパク質はアミノ酸により生成されており、体内で作られる非必須アミノ酸と食物から摂取する必須アミノ酸に分かれています。乳製品や肉類、魚介類などの動物性タンパク質は、食物性タンパク質に比べるとアミノ酸の含有バランスが優れています。

ビタミンⅮのはたらき

ビタミンDは、カルシウムの代謝や石灰質を調整する役割があります。

ビタミンDを多く含む食品

- ・ かわはぎ

・ いくら

・ 紅鮭、白鮭

・ うなぎ

・ 鮎

・ しらす

・ きくらげ

・ まいたけ

・ エリンギ

・ たまご

・ マーガリン

ビタミンCのはたらき

歯の象牙質(ぞうげしつ)を作るために必要な栄養素は、ビタミンCになります。

ビタミンCを多く含む食品

- ・ ピーマン

・ ブロッコリー

・ バナナ

・ アセロラ

・ ゆず

・ レモン

・ キウイフルーツ

・ 青汁

・ ハム

・ 海苔

・ いちご

・ 緑茶

ビタミンAのはたらき

脂溶性の混合物であるビタミンAは、骨の成長や細胞の分化に関して、とても重要な役割があります。

ビタミンAは骨の健康にとって重要で、ビタミンⅮと一緒に働くことで骨の成長の促進と調整の役割をします。他にもビタミンAh、体内のカルシウムの働きを助ける役割があります。

ビタミンAは、健康な歯を維持するために欠かせない栄養素になります。

ビタミンAを多く含む食品

- ・ 鶏レバー

・ 豚レバー

・ 牛レバー

・ 鶏むね肉

・ たまご

・ 牛乳

・ バター

・ しそ

・ にんじん

・ にら

・ ほうれん草

・ 海苔

・ 乾燥わかめ、ひじき

まとめ

子どもの歯が作られ始まるのは、お母さんのお腹の中にいる頃からということになります。丈夫で健康な歯を作るためにも栄養バランスを考えた食事を心がけると良いでしょう。

また、歯が生えてきたら定期的に歯医者さんに通うことをおすすめします。

お口の中を健康的に保つことができますし、むし歯があった場合でも早期発見・早期治療へと繋がります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の装着時間は?守るための方法も解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は、マウスピースを装着して歯を動かして理想の歯並びを目指す矯正方法です。マルチブラケット装置を用いた矯正治療いわゆるワイヤー矯正とは異なり、マウスピースは自由に取り外しできます。

しかし、自由に取り外せるからといって、装着時間が短ければ矯正治療が進まないでしょう。

ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースの装着時間と守るための方法を解説します。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースの装着時間は?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースの装着時間は、1日20~22時間以上が推奨されています。食事や歯磨きをしている時間は外すので、ほとんど1日中装着するということです。

マウスピースの装着時間が長いことには、以下のような理由があります。

効果的に矯正するため

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は、マウスピースを装着することで歯に矯正力をかけて歯を動かしていきます。マウスピースを外している時間は矯正力がかからないため、歯並びを整えるためには長時間装着しなければなりません。

また、歯はゆっくりとしか動きません。マウスピースを長時間装着することで、持続的に歯へ圧力をかけていきます。

後戻り予防

矯正で動かした歯は、矯正器具による圧力がかかっていなければ元の位置へ戻ろうとします。この動きを後戻りと呼びます。

矯正装置を外している時間が長くなるほど、歯並びは元の位置へ戻りやすくなります。マウスピースの装着時間を守ることで、後戻りを防ぎながら歯を移動させるのです。

マウスピースの装着時間が短いとどうなる?

マウスピースの装着時間は1日20~22時間が推奨されていますが、装着時間を守らなければさまざまなリスクが生じます。マウスピースの装着時間が短い場合に起こる可能性があるリスクは、以下の通りです。

治療期間が延長される

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は、マウスピースで矯正力をかけて歯を徐々に動かしていくため、マウスピースを外している時間が長くなるほど歯の動きは止まります。場合によっては、後戻りが起こることもあるでしょう。

そうなれば、マウスピースの交換時期の延長や、一段階前のマウスピースへ戻すなどの対処が必要になり、治療期間が延びてしまいます。

不十分な結果になる

マウスピースの装着時間を守らなければ、歯を十分に動かすことができず理想の歯並びが得られない可能性があります。後戻りにより、せっかくの矯正治療の結果が元へ戻ってしまうこともあるでしょう。

また、マウスピースの装着時間が短いまま次のマウスピースへ無理に交換すれば、歯には想定外の力が加わることになります。歯茎が下がってしまい、歯が長く見えるようになることもあります。

追加料金が発生する

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、矯正開始前に立てた治療計画に沿ってマウスピースを作成します。マウスピースの装着時間が短ければ、治療計画から大きく外れてしまい、マウスピースが合わなくなることがあります。

マウスピースの交換時期を遅らせたり、一段階前のマウスピースへ戻したりすれば対処できるケースもありますが、新しいマウスピースの作成が必要になることもあるでしょう。新しいマウスピースの作成には追加費用がかかることが多く、作成期間中は矯正治療が中断されます。

マウスピースの装着時間を守るための方法

マウスピースの装着時間を守らなければ、綺麗な歯並びにならないかもしれません。装着時間を守るためにできることをご紹介するので、参考にしてください。

マウスピースを装着する習慣を身につける

マウスピースの装着時間は1日20~22時間と指示されることが多いです。食事と歯磨き以外の時間は装着するようにしましょう。

食事の際には、食事開始ギリギリまでマウスピースを装着しておき、食べる直前に外します。マウスピースには専用の保管ケースがあるため、食事の直前に取り外すことが可能です。

そして、食後は外出先であったとしても、すぐにマウスウォッシュや歯磨きなどを行って装着することを心がけましょう。

規則正しい生活をする

規則正しい生活をしていれば、マウスピースを装着する習慣が身につきやすいです。決まった時間に食事を食べて歯を磨くため、自然とマウスピースを装着する時間も決まるでしょう。

不規則な生活では食事の時間や回数がバラバラになるため、マウスピースの着脱時間も変動します。再装着を忘れてしまうことが多くなりやすいでしょう。

また、外食や間食の回数が増えるほど、マウスピースを外している時間が長くなりやすいです。矯正期間中は食事時間や回数を増やさないように注意すべきです。

スマホを活用する

スマホには、アラームやリマインド機能があります。マウスピースの装着忘れを防ぐために、スマホの機能を活用しましょう。

食事が終わると予想される時間にアラームをセットしておけば、スマホのアラームが鳴るのでマウスピースを装着できているか確認できます。規則正しい生活をしているのであれば、朝・昼・晩の決まった時間にアラームが鳴るように設定しておくことも、予防策として良いでしょう。

口内ケア用品を持ち歩く

外出先に口内ケア用品を持ち歩くようにしていれば、外食先でも口内ケアをして食後すぐにマウスピースを装着することができます。歯磨きを持ち歩くのが理想ですが、難しい場合はマウスウォッシュなどでケアしましょう。

マウスピースの装着時間が守れるようになるだけではなく、虫歯や歯周病予防にもつながります。

周囲の人にサポートしてもらう

マウスピースの装着忘れを防ぐために、周囲の人にサポートしてもらうという方法もあります。

例えば、家族や友人に「食後忘れずにマウスピースを装着しているか確認して欲しい」と伝えれば、万が一自分が忘れても、相手がマウスピースの装着を促してくれるでしょう。

また、お子さまの場合はマウスピースの装着を忘れるだけではなく、装着することが嫌になって外してしまうケースもあります。保護者の方が常にマウスピースの装着を確認し、サポートすることが大切です。

マウスピースの装着時間を守れなかったときの対処法

マウスピースの装着時間を守れなかった場合、無理に新しいマウスピースへ交換することは避けるべきです。マウスピースの装着時間を守れなかったときには、以下の方法で対処してください。

マウスピースの交換時期を延長する

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースは、1~2週間ほどで新しいマウスピースへと交換します。装着時間が短かった場合、歯が予定よりも動いていないためマウスピースの交換時期を延長することで対処できます。

ただし、自己判断でマウスピースの交換時期を延長しても、歯の動きとマウスピースが合わないこともあります。そのため、マウスピースの交換時期の延長は、担当の歯科医師に相談するようにしましょう。

その他の矯正方法を検討する

マウスピースの装着時間を守れないことが続く場合、その他の矯正方法を検討するという手段もあります。ワイヤー矯正ならば取り外しができないため、マウスピースのように着脱を忘れるようなことはありません。

ただし、矯正装置が目立ちやすいことや、綺麗に歯磨きしにくいことなどのデメリットもあります。それぞれの矯正方法のメリット・デメリットも踏まえ、検討してみてください。

歯科医院で相談する

マウスピースの装着時間を守れなかった場合、まずは自己判断せずに矯正治療を受けている歯科医院へ相談しましょう。歯の動きを確認し、マウスピースの交換時期の延長や、一段階前のマウスピースへ戻すなど歯の状態に適した対処を提案してもらえます。

歯科医師の指示通りにすれば、綺麗な歯並びを目指せるでしょう。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースは、1日20~22時間以上の装着が必要です。装着時間が短くなれば、矯正治療が長引くだけではなく、追加費用がかかる可能性もあります。

日頃から食事や歯磨きのタイミング以外は装着することを心がけ、食後はすぐに装着するようにしましょう。万が一マウスピースの装着時間が守れずにマウスピースが合わなくなってしまった場合は、矯正治療を受けている歯科医院へご相談ください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

歯の接触癖(TCH)について

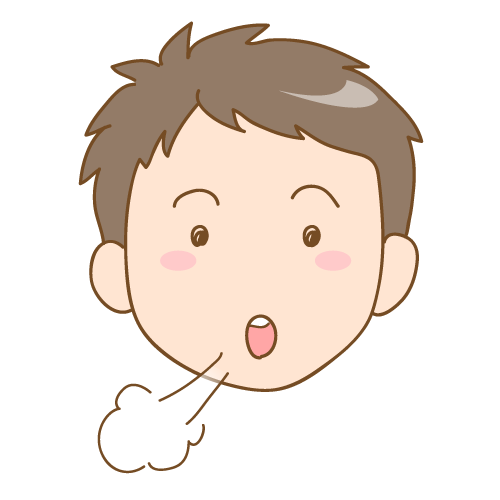

今回は、歯の接触癖(TCH)についてお話します。TCHとは(Tooth Contacting Habit)の略です。上と下の歯が接触するのは、話すときと飲食のときのみなのを皆さんはご存知でしょうか?日常生活をおくっているなかで、無意識に上と下の歯を接触させてしまっている方は、接触癖(TCH)があります。接触癖(TCH)は、寝ているときにおこなっている歯ぎしりや日中の食いしばりとは違います。

普段の日常生活の中で、例えば、スマホやテレビを見ているときや、ゲームや勉強をしているとき、話さずに飲食をしていないときに歯が接触しているかどうかです。接触癖(TCH)は、歯列矯正治療を長引かす原因になります。当院では、接触癖があると、矯正装置がとれやすくなるため、ワイヤーで矯正治療の方へは、装置装着の時に注意事項として接触癖(TCH)に関する用紙をお渡ししております。

TCH 歯の接触癖について(当院でお渡ししている用紙の内容)

日常生活の中で、上下の歯を接触させていないか自分で注意してみてください。

噛みしめやくいしばりを意識していなくても、日常的な歯の接触は歯や顎に非常に大きな負担をかけます。

1、本来、人間の上下の歯が接触するのは、物を噛む時と飲みこむ時だけだという事を覚えておいてください。食事やつばを飲み込むなどの時に瞬間的に接触するのみです。

2、もし頻繁に歯を接触させていると、歯は摩耗(まもう)し続け、あちこちにしみる感じが出たり、歯がひび割れてしまい、時には歯が壊れてしまう事さえあります。お口の周りの筋肉や関節が破壊され続け、なかなか治らないという結果になる事もあります。歯の移動が遅くなり、矯正治療が長引いてしまいます。

3、この様な癖がありましたら、ただちに止めるように注意してください。一般的には、自覚が無い場合が多いので、この機会に次のような症状がないか意識してみてください。

- ・日中、無意識に奥歯や前歯が接触していませんか。軽く接触していても悪い影響があります

- ・唇を合わせた状態で上下の歯が接触していませんか。

- ・起床時に顎が疲れたような感覚がありませんか。首筋や肩が凝っていませんか。

- ・片頭痛がよく起こりませんか。

- ・仕事などに夢中になっている時、ふと気づくとしっかり噛みしめていたり、舌を上あごに吸いつけていたりすることがありませんか。

- ・顎が開かなくなったり、開けるときに痛みを感じた経験がありませんか。

- ・硬い食べ物をよく食べませんか。

- ・頬の周りの筋肉が固くて、いつも緊張している気がしませんか。

- ・お豆腐のような柔らかい食べ物でも強く噛んでいませんか。

- ・硬い食べ物が歯に良いと思いこんでいませんか。

- ・ガムやスルメ、昆布などをいつも噛んでいませんか。

- ・早食いではないですか、頬張って食べる癖はありませんか。

4、上下歯列接触癖(TCH)、噛みしめや歯ぎしりの習慣を止めるもっとも効果的な方法は、唇を閉じて歯を離す感覚を覚えることです。「唇を閉じて、上下の歯を離し、力を抜く」ことを意識してみてください。このことを一日に何度も練習してください。

5、この簡単な方法で、顎の関節とお口回りの筋肉は非常にリラックスし、緊張やこわばりから解放されます。また、知覚過敏が軽減し、歯の寿命も格段に伸びるということが報告されています

(参考文献 日本歯科医師会雑誌 Vol.63 No.3 2010-6)

接触癖(TCH)のリスクについて

①矯正の装置がとれやすくなる

矯正治療中は、歯の並びや噛み合わせを治すために、お口の中に様々な装置が付きます。装置がついている状態で常に上と下の歯を接触させてしまう癖があると、矯正の装置がとれやすくなってしまいます。

②矯正治療中の歯の動きが遅くなる

歯の並びや噛み合わせを治療する矯正治療では、歯の根っこを少しずつ動かして歯並びを治療していきます。歯を動かして治療をしていくなかで、接触癖があると、歯の動きを妨げられることがあり、歯の動きが遅くなってしまいます。歯の動きが遅くなると、治療期間も長くなってしまいますのでご注意ください。

③奥歯がすり減る

歯は、前歯も奥歯も歯の先端はキザキザのような形をしています。キザキザして山のような形をしているのが、本来の歯の形ですが、接触癖があると、歯と歯が強く擦れてあたっているのでキザキザがなくなってしまい、結果、歯がすり減ってしまいます。接触癖だけではなく、硬い食べ物を好んで食べている方や、氷を噛んでしまう癖があると、同じように歯がすり減ってしまいますので、意識して癖がなくなるようにしていきましょう。

④知覚過敏になりやすくなる

歯の表面はエナメル質に覆われています。エナメル質は、人の体の中で一番硬い組織なのです。硬いエナメル質に覆われていることで、熱いものや冷たいもの、硬い食べ物にも耐えられようになっています。接触癖があると、上と下の歯が過剰にあたっていることで、エナメル質がはがれてしまいます。エナメル質がはがれると、エナメル質の下にある象牙質(ぞうげしつ)がでてしまい、象牙質が刺激されると、神経に伝わるため、歯を磨いたり、熱いもの、冷たいものが象牙質にふれることによって知覚過敏になってしまいます。

⑤顎関節症になってしまう

顎関節症というと、歯ぎしりが原因だと思う方が多いと思いますが、接触癖も原因の一つになります。上と下の歯が必要以上にあたっていると、顎の関節にも大きな負担になります。顎関節症になると、顎が痛い、口が開け辛いなどの症状があり、日常生活にも大きな影響がでてきます。顎関節症は、特に10代~30代の女性が発症しやすい傾向があります。矯正治療中に、顎が痛い・音が鳴る・口が開け辛いなど気になることがありましたら、お早めに先生もしくはスタッフにお知らせください。顎関節症を発症した場合、矯正治療よりも、顎関節症の治療を優先する場合があります。

⑥肩こりや頭痛を併発する

歯の接触癖があると、顎の筋肉に負担がかかるため、顎の筋肉に近い首や肩まわりの筋肉にも影響がでます。悪化すると、肩こりや頭痛を併発することがあります。

接触癖(TCH)は、無意識なときにあらわれる癖なので、治すには意識的にする必要があります。矯正治療のためだけではなく、健康な歯の寿命を長くするためにも接触癖に気をつけていきましょう。

気になることがありましたら、いつでも当院の先生やスタッフにご相談ください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は痛い?痛みが生じる原因と対処法を詳しく解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

歯の矯正治療をしたいけれど、痛みが出ないか心配という方もいらっしゃるでしょう。

透明で目立ちにくいマウスピースを用いるマウスピース型矯正装置(インビザライン*)は、従来のワイヤー矯正と異なる点がいくつもあります。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中に痛みが生じるかどうか、気になる方は多いのではないでしょうか。

今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は痛いのかどうかについて解説します。痛みが生じる原因や痛みへの対処法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は痛い?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は従来のマルチブラケット装置を用いた矯正治療いわゆるワイヤー矯正と比較して痛みを感じにくいとされています。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は、透明なプラスチック製のマウスピースを用いた矯正方法です。1日に20〜22時間マウスピースを装着し、1~2週間ごとに自分で新しいマウスピースに交換して歯を目的の位置にゆっくりと移動させます。

1つのマウスピースで移動させる歯の距離は、最大でも0.25mmとごくわずかです。歯を短期間で動かすのではなく、段階的に圧力を加えて徐々に移動させます。

マウスピースは、歯に少しずつ圧力をかけるように設計されており、急激に大きな力が加わることはありません。そのためマウスピース型矯正装置(インビザライン*)は矯正治療の中でも痛みが少ない治療といわれたりしますが、痛みを比較することはできないので医学的根拠ではありません。

また、マウスピースは滑らかなプラスチックでできており、尖った金属のパーツとは異なり口内の軟組織に対して刺激を与えることは少ないです。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は金属に敏感な人や、日常生活で口の中に違和感を覚えたくない方に選ばれています。

ワイヤー矯正との違い

従来のワイヤー矯正は、ブラケットとワイヤーを使用して歯を動かす方法です。この矯正方法では、定期的にワイヤーを調整して歯に圧力をかけて歯を移動させます。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)と同様に痛みを感じることもあります。

また、ブラケットが口内の軟組織に触れて、擦れたり傷ついたりすることで痛むことはあります。食事の際に食べ物がブラケットに挟まると、それを取り除こうとして歯茎や舌を傷つける可能性もあるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中に痛みが生じる原因

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中に痛みが生じる原因を確認しましょう。

初めてマウスピースを装着した

初めてマウスピースを装着したときは、今までと異なる刺激が歯や歯茎に加わるので違和感や痛みを感じやすいです。治療開始直後は特に痛みが出やすく、3日~1週間ほど痛みが続くケースもあります。

ただし、ほとんどの場合、これは一時的な反応で徐々に痛みは和らいでいきます。

新しいマウスピースに慣れていない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、1〜2週間ごとに新しいマウスピースに交換していきます。新しいマウスピースを装着した直後の2〜3日間は違和感や痛みを覚えるでしょう。

歯並びが新しいマウスピースの形状に合わせて動いてくると、痛みも徐々に落ち着いてきます。

マウスピースやアタッチメントが口内を傷つける

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、歯にアタッチメントという小さな突起を付けることがあります。アタッチメントが口内を傷つけると痛みの原因になります。

マウスピース自体が製造過程で十分に研磨されていない場合は、口内の粘膜を擦って傷つける可能性があります。また、使用中にマウスピースが変形し、歯茎や舌を刺激することも考えられるでしょう。

歯が後戻りしている

移動した歯が元の位置に戻ることを、後戻りといいます。後戻りした状態でマウスピースを装着すると、歯列とマウスピースが大きくズレているため、痛みを感じやすくなります。

抜歯した部分が治っていない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、抜歯せずに矯正治療を進めることが多いです。

ただし、歯列不正が重度な場合や特定の歯が原因で治療が進められない場合には、抜歯を検討します。抜歯を伴う矯正治療では、抜歯した部位に違和感や痛みを覚えることがあります。その部分にマウスピースが当たれば痛みが強くなるでしょう。

抜歯後の傷跡は時間とともに治癒していきますが、気にならなくなるまでには1か月程かかります。

長時間マウスピースを外していた

長時間にわたってマウスピースを外し続けると、先ほどもふれた後戻りが生じます。

後戻りした状態でマウスピースを装着し直すと、歯列とマウスピースの型がずれているため、痛みや違和感を覚えます。外していた期間が長ければ長いほど、この痛みは強くなります。

さらに長期間放置すると、当初の治療計画の見直しが必要になることもあります。マウスピースを長時間外した後に痛みを感じたときは、担当の歯科医師に適切な対処法を相談するようにしましょう。

歯の移動にともなう痛み

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、マウスピースが歯に持続的に力を加えることで、歯と歯茎の間にある歯根膜という組織を圧迫します。歯を移動させるために必要なことですが、この際に痛みの原因物質が分泌され、痛みを引き起こします。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で加える力はワイヤー矯正に比べると強くありませんが、歯に圧力が加わることで痛みを感じることがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中に痛みが生じたときの対処法

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中に痛みが生じたときは、適切に対処することが大切です。

一時的にマウスピースを外す

激しい痛みに耐えられないときは、一時的にマウスピースを外して休憩を取ることで回復を待ちます。

ただし、自己判断で長期間外すのはやめましょう。長期間マウスピースを外し続けると、歯が元の位置に後戻りして再度装着した際に痛みがさらに強くなることがあります。

外す時間は最小限に抑え、痛みが続くようなら担当の歯科医師に相談しましょう。

一つ前のマウスピースを使う

新しいマウスピースに交換した直後に激しい痛みがある場合、一つ前のマウスピースに戻すことで症状を和らげることができます。

歯が十分に移動しておらず、新しいマウスピースの形状とのギャップが大きいと違和感が大きくなります。その場合、一時的に以前のマウスピースに戻して歯並びが次の段階のマウスピースに対応できる状態になるのを待ちます。

ただし、一つ前のマウスピースに長期間とどまると歯の動きが止まり、治療計画とのズレが生じるでしょう。痛みが和らいだら、次のマウスピースに移行してください。

マウスピースの突出部分を削る

マウスピースの製造工程で研磨が不十分だったり、長期間の使用でマウスピースが歪んだりすると、口内を擦って痛みが生じることがあります。マウスピースが口内を刺激している場合は、マウスピースの突出している部分を削れば改善できることがあります。

ご自身で削ると矯正力がうまくかからなくなる可能性があるので、歯科医師に削ってもらいましょう。

硬い食べ物を避ける

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中は、歯や歯茎の周りの組織が敏感になっています。食事の際に硬い食べ物を噛むと、強い痛みを感じることがあります。

強く噛まないといけないような硬い食べ物は避けましょう。例えば、硬いお煎餅を噛み砕いたり、りんごを丸かじりしたりすると痛みにつながります。

硬い食材を食べる場合でも、あらかじめ小さく切って一口サイズにしておきましょう。噛む回数が減り、痛みが生じるリスクを減らせます。

痛み止めを飲む

痛みが強くて耐えられない場合は、痛み止めを服用するとよいでしょう。痛み止めを選ぶ際は、歯の矯正治療中であることを薬剤師に伝えて相談してください。可能であれば、担当の歯科医師に痛み止めを処方してもらいましょう。

担当の歯科医師に相談する

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中の痛みや違和感が続く場合は、担当の歯科医師に相談することが大切です。痛みの原因を診断し、適切な対処をしてくれます。

これまで見てきたように、痛みの原因は数多くあります。痛みの原因を特定するのは専門家でなければ難しいでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中の痛みへの対処法はいくつもありますが、最も信頼できるのは歯科医師の判断です。痛みの程度や期間を考慮し、必要ならばすぐに担当の歯科医師に相談しましょう。

まとめ

理想の歯並びを目指して歯を移動させる矯正治療は、矯正装置によって歯に圧力を加えます。マウスピースを1~2週間ごとに取り換えていくマウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、ひとつのマウスピースが歯に加える圧力は穏やかとされています。

ただし、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)においても、歯が移動するのに十分な圧力が加わり続けるのも事実です。治療を通じ、痛みや違和感が生じることを想定しておきましょう。

問題は、後戻りが起きていたり治療計画とのズレが生じていたり、自分では解決できない原因で痛みが生じているケースです。異変にいち早く気づき適切に対処するためにも、痛みや違和感が続くときは担当の歯科医師に相談するようにしましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

不正咬合の原因について

不正咬合とは、上顎や下顎の位置関係や歯並びなどが、さまざまな要因によって上と下の咬み合わせが正常ではない状態のことをいいます。不正咬合は、骨格性・歯性・機能性の3つに成因から成り立っています。

・骨格性不正咬合

主に顎骨の形態、位置異常にあるものをいう。

・歯性不正咬合

主に歯の傾斜や位置異常にあるものをいう。

・機能性不正咬合

下顎骨が安静位から中心咬合位へと閉じていく経路(閉鎖経路)上で、早期接触や咬頭干渉により下顎が偏位し、不正咬合になるものをいう。下顎位の機能的な偏位がある不正咬合を指し、機能的反対咬合や機能的交叉咬合などがある。

不正咬合の種類

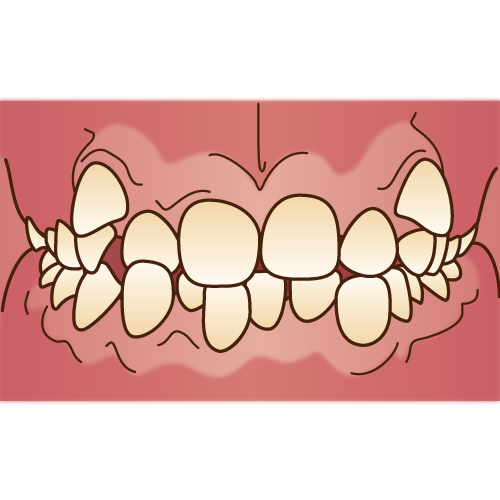

①上顎前突(じょうがくぜんとつ)

上顎前突とは、上の前歯が前に傾斜し、上顎が全体的に出ている状態のことをいいます。「出っ歯」ともいわれています。上顎前突は、前歯が外傷を受ける可能性が高く、口唇(唇)が閉じにくく、口呼吸を伴います。口呼吸によって、口の中が乾燥しやすくなり、唾液の分泌量が減少し、ドライマウスになる可能性が高くなります。ドライマウスが原因で口臭や歯肉炎、虫歯になりやすくなります。その他に、指しゃぶりや舌突出癖、吸唇癖などの口腔習癖が上顎前突になる原因でもあります。

厚生労働省の不正咬合の調査では、最新平成23年(2011年)の「12~20歳の男女の前歯の不正咬合の状態」で上顎前突の割合は12.9%で叢生の2番目に多くみられます。

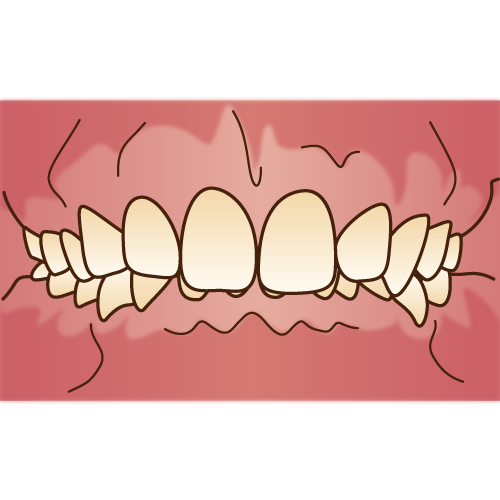

②下顎前突(かがくぜんとつ)

下顎前突とは、下の前歯が上の前歯より前に出ている状態のことをいいます。「受け口」や「反対咬合(はんたいこうごう)」ともいわれています。骨格性下顎前突では、とくに遺伝的要因が大きく関与しており、環境的要因としては、習癖・ホルモン障害・外傷などがあります。下顎前突を有する患者様では、咀嚼効率や下顎運動の円滑性の低下、発音への影響および顎関節症と相関などといった顎口腔の機能的な問題に加え、見た目に対する心理的な問題などもあります。

厚生労働省の不正咬合の下顎前突の割合は2.4%を占めています。

③過蓋咬合(かがいこうごう)

過蓋咬合とは、上下の咬み合わせが深く、下の前歯がほとんど見えない状態のことをいいます。「ディープバイト」ともいわれています。下顎前歯が上顎の歯肉(歯茎)に噛み込み、痛みが生じる場合や、下顎の前方や側方への動きが制限される場合もあります。

厚生労働省の不正咬合の過蓋咬合の割合は4.8%を占めています。

④開咬(かいこう)

開咬とは、上下の前歯部が咬み合わず隙間がある歯並びのことをいいます。「オープンバイト」ともいわれています。開咬の原因としては、遺伝的要因や前歯の萌出方向の異常、舌癖などがあります。開咬は、咀嚼や発音、嚥下機能に障害が認められます。前歯でものを咬めないため、奥歯に負担がかかり、顎にも負担がかかることで顎や顎関節を痛めてしまうことがあります。そして、舌を突き出す癖(舌突出癖)や指しゃぶり(母指吸引癖)、爪を咬む癖(咬爪癖)などの習癖を改善することもとても重要になります。

厚生労働省の不正咬合の開咬の割合は5.7%を占めています。

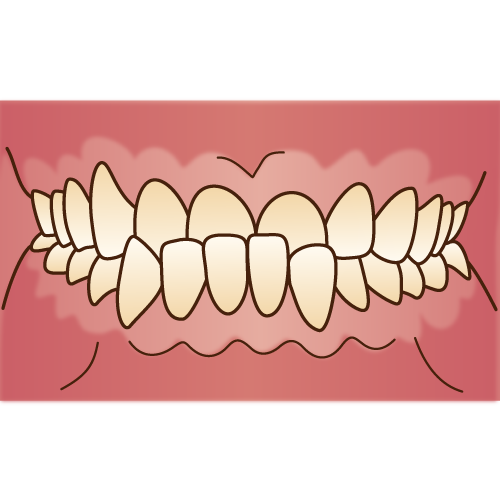

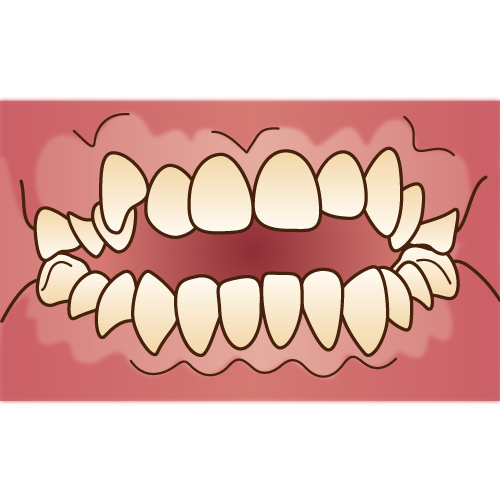

⑤叢生(そうせい)

叢生とは、ガタガタな歯並びや、叢(くさむら)のように歯が重なって生えている歯並びのことをいいます。「乱杭歯(らんぐいし)」ともいわれています。叢生の原因としては、歯が大きすぎる、顎が小さいことで歯が生えるスペースが不足してしまうことで叢生が起こります。八重歯も叢生の1つです。なので、歯と顎の大きさのバランスがアンバランスまた習癖などの原因によって叢生になってしまいます。

厚生労働省の不正咬合の叢生の割合は44.3%を占めています。不正咬合の中で1番多い不正咬合です。

⑥正中離開(せいちゅうりかい)

正中離開とは、上の前歯の真ん中(正中)に隙間がある歯並びのことをいいます。正中離開は、骨の中に過剰歯がある、側切歯の先天性欠如や矮小側切歯、上唇小帯の付着位置異常などの原因があります。厚生労働省の不正咬合の空隙の割合は12.4%を占めています。

不正咬合の原因には、「先天的原因」と「後天的原因」があります。

先天的原因

遺伝

不正咬合の発現には、遺伝的な原因が関与していることが多いです。

下顎前突(受け口)は遺伝的要因に関与していることが多いです。

先天異常

上唇小帯(上唇のすじ)や舌小帯(舌のすじ)の異常、口唇口蓋裂などの先天的疾患などがある場合、歯並びに影響すし、不正咬合を伴うことがあります。また、口唇・口蓋の形成手術による瘢痕組織の影響があり、上顎骨の劣成長や狭窄歯列に伴う叢生ならびに反対咬合(受け口)になる可能性があります。

歯数の異常・歯の形態異常

過剰歯(かじょうし)

過剰歯とは、基本的な歯の数を超えて作られた歯のことをいいます。過剰歯があると歯並びが悪くなったり、永久歯が萌出できないなどの影響があります。

先天性欠如歯

永久歯は親知らずを除くと全部で28本あります。しかし、その生えてくるべき永久歯が何らかの原因で作られず歯が生えてこないのを先天性欠如歯といいます。先天性欠如は、空隙歯列や隣の歯の傾斜などを引き起こします。

巨大歯

平均的な歯のサイズと比べて、異常に大きい歯のことをいいます。歯が大きいことにより、叢生の原因にもなり、見た目にも影響が出る可能性があります。

矮小歯(わいしょうし)

平均的な歯のサイズと比べて、異常に小さい歯のことをいいます。円錐のような形をしていることが多く、上び前から2番目の歯によく見られ、空隙歯列(すきっ歯)の原因にもなります。

後天的原因

口腔習癖

口腔習癖とは、日常生活の中で無意識に行っている口腔に関した習慣行動のことをいいます。

成長発育期にある小児では、口腔の形態的、機能的発達に障害を及ぼすことが多いとされています。

それは、口腔周囲以外にも小児の心理的な問題や性格とも関連し、乳幼児期の行動がそのままの場合もあります。また、母親の過干渉や溺愛、子供の遊び場が少ないなどの生活環境や社会環境が影響していることも原因の1つです。そして、口腔習癖は歯並びやかみ合わせに影響を与え、成長発育期の咀嚼・嚥下・呼吸・発音などにも影響を及ぼします。

母指吸引癖(指しゃぶり)

親指をくわえ、吸引する習癖で吸引癖のなかで最も多いです。出生直後から母乳を吸うために、ヒトは哺乳反射をもっています。乳児期の指しゃぶりは生理的なものであるが、幼児期には心身の発育に伴い、3~4歳頃には自然減少します。習癖が継続すると、頻度・時間・強度によっては不正咬合をもたらします。指しゃぶりをすることによって、上顎前歯は唇側に押されることにより上顎前突、上顎前歯の唇側傾斜、上下の前歯の間に指を入れることにより開咬になります。他にも下顎前歯の舌側傾斜、上顎歯列の狭搾、不明瞭な発音(サ行)などの影響を引き起こします。

吸唇癖・咬唇癖

口唇を咬んだり、吸引したりする癖のことをいいます。吸唇癖は指しゃぶりの

代償的行動であり、咬唇癖は1種のストレスが原因であり、開咬、上顎前突、 上顎前歯の唇側傾斜、下顎前歯の舌側傾斜などの影響を引き起こします。

口呼吸

アレルギー性鼻炎やアデノイドなどの鼻咽腔疾患があると、鼻呼吸が困難になり、

長時間口から呼吸することをいいます。その原因は、鼻咽腔疾患による鼻呼吸の困難、 上顎前突により口唇の閉鎖が困難、とくに原因がなく習慣的に行ってしまうなどの原因が考えられます。口呼吸を行うことによって、開咬・上顎前突・歯列の狭窄・交叉咬合・歯肉炎・歯周炎などの影響を引き起こします。

それ以外でも、舌突出癖・弄舌癖・咬爪癖・頬杖・ものをかむ(しゃぶる)・食いしばりなどの口腔習癖で歯並びや咬み合わせに影響を及ぼしてしまいます。

乳歯の早期喪失・晩期残存

乳歯の早期喪失は、後継永久歯が生える余地がないことから、叢生や埋伏の原因となります。乳歯が残存すると後継永久歯の位置異常をもたらすことがあります。

虫歯

虫歯や歯周病によって乳歯が早期に喪失してしまった場合、歯が斜めに生えたり、ずれて生えてしまい叢生になる原因になります。

小帯の異常

上唇小帯の高位付着は正中離開をもたらし、舌小帯の強直は低位舌を引き起こしたり発音に影響を及ぼすことがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は医療費控除の対象になる?対象になる費用も解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を含めた矯正治療は、自費診療のため費用が高額です。少しでも負担を軽減したいなら、医療費控除を受けるとよいでしょう。

しかし、お口の状態によっては医療費控除の対象にならないこともあるので注意が必要です。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は医療費控除の対象になるのか解説します。ぜひ参考にしてください。

医療費控除とは?

1年間(1月1日から12月31日)の医療費が10万円を超えた場合に所得税の還付が受けられる制度のことを、医療費控除といいます。総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が総所得金額の5%を超えた場合に還付を受けられます。

医療費控除を受けると、自営業の方は納めるべき税金が減額されたり、会社員の方は還付金として治療にかかった費用の一部が戻ってきたりします。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は基本的には自費診療で高額なので、医療費控除を受ければ経済的な負担を減らせるでしょう。

また、医療費控除は生計を共にする同一世帯であれば合算して申請できます。1年間にかかった医療費が個人では10万円を超えていなくても、世帯全員で10万円を超えていれば申請できます。

ただし、控除される金額の上限は200万円です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は医療費控除の対象になる?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療にかかった費用は、医療費控除の対象として認められていますが、機能的な問題があると歯科医師に認められた場合に限られています。例えば、重度の出っ歯や叢生、受け口など、歯並びが原因で噛み合わせに異常が認められる場合などです。

機能的な問題がなく、見た目をよくしたいという審美目的で治療を受ける場合は医療費控除の対象になりません。

ただし、ご自身では「見た目が気になる」とマウスピース型矯正装置(インビザライン*)を始めた場合でも、歯科医師の診断によって機能的な問題が見つかれば医療費控除の対象になる可能性はあります。医療費控除の対象になれば費用の負担を減らせるので、治療開始前に歯科医師に確認するとよいでしょう。

医療費控除でいくら戻ってくる?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)が医療費控除の対象になると認められた場合、いくら戻ってくるかは所得によって異なります。具体的には、200万円を境に計算式が変わるので、それぞれご紹介します。

所得200万円未満の場合

所得200万円未満の場合の計算式は、以下のとおりです。まずは控除の対象になる金額を求めて、その後に還付金を計算します。

1.1年間に支払った医療費-保険などで補填される金額-(所得×5%)=控除対象の金額

2.医療費控除の対象額×所得税率=還付金

保険などで補填される金額とは、医療保険金や入院給付金、出産育児一時金などです。

ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)にかかった費用が100万円で所得が190万円の例に挙げて解説します。

1.100万円-0円-(190万円×5%)=100万円-9万5,000円=90万5,000円

2.90万5,000円×5%=4万5,250円

控除対象金額90万5,000円に所得税率5%をかけた金額が還付金になりますので、4万5,250円が戻ってくる計算になります。所得税率も所得によって異なるため、以下の表を参考にしてください。

<所得税率>

| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

所得200万円以上の場合

所得が200万円以上の場合の計算式は、以下のとおりです。200万円未満の場合と同様に、控除の対象額を求めてから、還付金を計算します。

1.1年間に支払った医療費-補填される金額-10万円=控除対象の金額

2.医療費控除の対象額×所得税率=還付金

ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)にかかった費用が100万円で所得が400万円の例を解説します。

1.100万円-0円-10万円=90万円

2.90万円×20%=18万円

所得によって還付金はかわりますが、所得が多いほうが医療費控除の還付金額が大きくなります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で医療費控除の対象になる費用とは?

ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で医療費控除の対象として認められている費用の内訳について解説します。機能的な問題があり、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)が医療費控除の対象になるとされた場合でも、認められない費用があるのであらかじめ確認しておきましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で医療費控除の対象になる費用

医療費控除の対象になる費用は、以下のとおりです。

・マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースや保定装置の費用

・調整費用

・レントゲンなどの精密検査の費用

・診断費用

・処方された薬の費用

・購入した市販薬の費用

・公共交通機関を利用した場合の交通費

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を進めるために必要な費用が、医療費控除の対象になります。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の装置代はもちろん、治療前の精密検査や診断費用も医療費控除の対象です。

また、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合の交通費や、処方薬、購入した市販薬の費用なども対象として認められます。お子さまの通院に付き添った場合、保護者の方の通院にかかる交通費も医療費控除の対象と認められますので、通院日や費用を記録しておきましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で医療費控除の対象にならない費用

医療費控除の対象にならない費用は、以下のとおりです。

・自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代

・分割払いの金利や手数料

上記の費用は、医療費控除の対象外です。

医療費控除を申請する場合の注意点

医療費控除を申請する場合、以下のポイントに注意しましょう。

領収書は5年間保管しなければいけない

医療費控除を申請する場合、全ての領収書を5年間保管する義務があります。医療費控除の申請の際に領収書を提出する必要はないものの、税務署から提示を求められた場合に必要になります。

5年間は大切に保管しましょう。

診断書の提示を求められることがある

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療費の医療費控除を受ける際、診断書の提出は必要ありませんが、本当に治療目的かどうか診断書の提示を求められることがあります。そのため、領収書と一緒に保管しておきましょう。

診断書の作成にかかる費用は歯科医院によって異なりますので、事前に確認してください。

支払いが年をまたぐ場合はそれぞれの年で申請が必要

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で歯並びも噛み合わせも整えようとすると、1~3年かかるのが一般的です。支払いのタイミングによっては、年をまたぐ可能性があるでしょう。

その場合、それぞれの年で医療費控除の申請が必要になります。領収書をきちんと分けて保管しておいてください。

医療費控除の申請方法とは?

医療費控除は年末調整では申請できないため、自営業・会社員に関わらず確定申告が必要です。ここでは、医療費控除の申請方法について解説します。

必要書類の準備

医療費控除の申請に必要な書類は、以下の通りです。

・確定申告書類

・医療費控除の明細書

・源泉徴収票

・マイナンバーカード等の本人確認書類

・矯正治療の診断書

・医療費の領収書(医療費通知書も可)

・印鑑

まずは、上記の書類の準備を進めましょう。確定申告の時期に全て対応すると大変なので、治療を開始した段階から保管しておいてください。

また、確定申告後5年間は保存する義務がありますので、必要書類は大切に保管してください。

医療費控除の明細書の作成

医療費控除の明細書の作成については、医療機関ごとに費用の合計を出す必要があります。領収書や医療費通知書などを確認しながら、間違いのないよう計算しましょう。

交通費の計算をする際、公共交通機関の領収書がないことがあると思いますが、通院した日付や費用の記録をつけていれば医療費控除の対象として認められます。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中の通院日や交通費などは、忘れずに記録することが大切です。

確定申告書類の作成・提出

確定申告書の作成は、源泉徴収票を見ながら順番に必要事項を記入します。確定申告の書類、医療費控除の明細書が記入出来たら、最寄りの税務署に提出します。

提出方法については、税務署に直接提出か郵送、e-taxを利用すればオンラインでも可能です。

確定申告の提出期間は2/16~3/15ですが、医療費控除の申請は5年前まで遡って行えます。過去にマウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を受けて医療費控除の申請をしていない場合は、この機会に申請するとよいでしょう。

医療費控除・確定申告の詳しい内容を知りたい場合は、税務署で相談、もしくは以下の国税庁のホームページを参考にしてください。

参照元:国税庁 医療費控除を受ける方へ 令和5年分 確定申告特集

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を含め矯正歯科治療は医療費控除の対象になりますが、噛み合わせに異常があるなど、機能的な問題により治療が必要と認められた場合に限られています。審美目的でマウスピース型矯正装置(インビザライン*)を含め矯正歯科治療を始めた場合は、医療費控除の対象になりません。

しかし、見た目を整えたいとマウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正歯科治療を始めた場合でも、歯科医師の診断によって機能的な問題が見つかる場合もあります。医療費控除を受ければ経済的な負担を減らせるので、まずは歯科医院を受診してみましょう。

医療費控除を受ける場合、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)以外にも診察ごとにかかる調整費や交通費なども対象になります。通院の記録や領収書の保存を忘れずに行うことが大切です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中に滑舌が悪くなる原因とは?改善する方法も解説

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中は長い時間マウスピースをはめて過ごすため、滑舌が悪くなるのではと心配になる方もいるかもしれません。

今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中に滑舌は悪くなるのかについてくわしく解説します。滑舌が悪くなる場合、改善する方法があるのかもあわせて解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中に滑舌が悪くなる原因

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正をはじめてから滑舌が悪くなったと感じる方は多くいらっしゃいます。なぜ、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正をはじめると滑舌が悪くなったと感じるのでしょうか。

その原因は、次の通りです。

矯正器具が舌にあたる

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正でつけるマウスピースは厚さ0.5mm程度と非常に薄いことが特徴です。薄いから滑舌に影響が出ないと思うかもしれませんが、薄くても歯全体を覆っているため舌を置くスペースを狭めてしまいます。

発音するときは舌がマウスピースにあたりますが、舌があたらないように意識すると発音がしにくくなり滑舌が悪くなるでしょう。

マウスピースの着け方を誤っている

マウスピースが浮いていると、喋るときに口のなかに圧力をかけられなくなるため喋りにくくなるといわれています。とくに、チューイーを使用せずに装着している場合はマウスピースを正しく着けられていない可能性が高いでしょう。

口の中が乾燥している

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正のマウスピースの装着していることに慣れるまで、無意識に口を開けてしまう方が多いです。そのため、口の中が乾燥しやすくなります。

口の中が乾燥することで舌がうまく動せなくなり、滑舌が悪くなる傾向にあります。

マウスピースの変形もしくは破損

マウスピースが変形もしくは破損していた場合には、話しにくいのはもちろん、歯が治療計画通りに動かなくなって治療が大幅に遅れる可能性があります。マウスピースの変形や破損によって滑舌が悪い場合は、治療にも大きく影響をおよぼすため注意しましょう。

マウスピース装着時に発音しにくい音とは?

マウスピースを装着しているときに発音しにくいのはサ行・タ行・ナ行・ラ行です。これらの音は上の前歯の裏側と舌の先を接触させないと発音できません。

マウスピースを装着しているときに、マウスピースに当たらないように舌の動かし方が変わったり、ふだんとは舌の位置を変えざるを得なかったりするため、発音しにくいとされています。サ行の発音の仕方に近いことから、英語の「th」の発音も難しくなるといわれています。

ほかの発音も、人によってはしゃべりにくく感じるかもしれませんが、とくにこれらの音は発音しにくいとされています。自身の名前や仕事の用語にこれらの音が入っていて発音する機会が多い方は、より滑舌の悪さをより感じるかもしれません。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中の滑舌の悪さを改善する方法はある?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中は滑舌の悪さに悩むかもしれませんが、改善する方法もあります。滑舌の悪さを改善させたいと考える方は、次の方法を試してみましょう。

マウスピースを正しく装着する

マウスピースを正しい方法で装着することで、滑舌の悪さを改善できる可能性が高まります。チューイーを活用しながら正しい方法でマウスピースを装着しましょう。

また、医師から指示されている20~22時間程度の装着時間を守れば、マウスピースに早く慣れていきます。マウスピースに慣れるのが早い人ほど、滑舌の悪さも早く改善されるでしょう。装着時間を守り、マウスピースに早く慣れていきましょう。

正しい方法で装着していれば、2~3枚目のマウスピースになるころには慣れて滑舌に影響をおよぼさなくなると考えられています。

自身の発音を確認する

自分では発音しにくい、滑舌が悪いと思っていても、実はほかの人からするとまったく影響を及ぼしていないケースがあります。そのため、本当に自身の滑舌が悪くなっているのかをほかの人に聞いてもらって確認してみましょう。

発音トレーニングをする

時間がたてば慣れるとはいえ、できるだけ早くマウスピースを装着していない状態の滑舌に戻したい思う方もいるかもしれません。まずはゆっくりと発音したり喋ったりして、口のなかの違和感をとっていきましょう。

そのうえで、まだ違和感がある、早くしゃべれるようになりたいという方は、発音トレーニングをすると早く滑舌がよくなる可能性があります。発音トレーニングの内容は、次の通りです。

母音だけで発音する

母音(あ・い・う・え・お)の言葉のみで発音するトレーニングです。「ありがとう」という言葉の場合、母音だけで発音すると「あいあおう」となります。

母音は言葉の要になるといわれているため、母音の発音がしっかりとできていればマウスピースを装着することで発音しにくくなるほかの語も、スムーズに発音できるようになるかもしれません。

早口言葉を練習する

早口言葉はマウスピースをつけていなくても難しいもので、リハビリでも活用されています。マウスピースを装着した状態で早口言葉を言ってみましょう。

スピードが遅くても、舌を動かす訓練にはなります。最初から早く言えなくても問題ないので、マウスピースを装着していることによる滑舌の悪さを改善したい場合には、サ行・タ行・ナ行・ラ行が含まれる早口言葉を積極的に活用して訓練しましょう。

マウスピースを外して会話をしても大丈夫?

マウスピースを装着していると、滑舌が悪くなって話しにくいからとマウスピースを外したいと考える方もいるかもしれません。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正を効果的に進めるためには、マウスピースはなるべく外さずに過ごすのがベストです。

しかし、マウスピースをした状態で話すことで、仕事や会話に支障が出るのであれば一時的にマウスピースを外しても問題ないでしょう。マウスピースを外す際は、次の注意点を必ず守りましょう。

装着時間は必ず守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正におけるマウスピースの装着時間は1日20~22時間と決められています。マウスピースを外すとしても一時的にとどめ、装着時間は必ず守りましょう。

たとえば30分程度の会議のみはずす、5分友人と会話するときだけはずすなど、短時間にとどめるのがベストです。2時間以上ある大事な用事のときにマウスピースをはずそうと考えるのであれば、次の日は長めに装着するなどして装着時間を調整しましょう。

はずしたら正しく保管する

会話のためにマウスピースを外した際に、そのまま放置していてはマウスピースの破損や紛失につながる可能性があります。マウスピースをはずしたら、専用のケースに保管しておきましょう。

正しい保管方法を守らずにマウスピースを破損・紛失した場合にはすぐに歯科医師に相談してください。新しいマウスピースを作成してもらい、治療が滞らないように注意しましょう。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中は、マウスピースを装着することで舌の位置が定まらず発音に影響を及ぼす可能性が高まります。とくにサ行・タ行・ナ行・ラ行が発音しにくいため、これらの音を発音することが多い方は滑舌の悪さを感じるかもしれません。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正において発音を改善するためには、正しくマウスピースを装着することが重要です。発音トレーニングをすることで、改善できる可能性が高まるでしょう。

また、少しの時間であれば会話のためにマウスピースを外しても問題ありません。

しかし、なるべく短時間にとどめてマウスピースの装着時間を守り、治療に影響が出ないようにしましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

正しい歯並びとは?理想の歯並び

今回は、正しい歯並びについてお話していきます。

今まで、出っ歯や受け口などの不正咬合のお話はしてきましたが、では、正しい歯並びとは?正しい噛み合わせとは?皆さんはお分かりでしょうか?歯の並びや噛み合わせを治療して治していく歯列矯正治療には、矯正治療をして目指す理想の歯並びがあります。

理想とする歯並びとは、ガタガタしている歯をただ綺麗に並べるだけではなく、左右の奥歯の噛み合わせや、上と下の歯の位置や左右のバランス、お顔の中心と歯の中心の正中(せいちゅう)が合っている、など様々な条件があります。綺麗に整った歯の見た目も重要ですが、ただ歯を並べるだけではなく、歯列矯正治療の最大の目的は、お口の中(歯と舌)お口の外(頬と唇)の機能の改善です。しっかりと正しく食べ物を噛めるようにするのが大切です。

歯の並びが整い、正しい噛み合わせだと、歯磨きがしやすくなり、磨き残しがなくなり虫歯や歯周病にもなりにくく、健康な歯が長持ちし、健康な歯で食事が出来て、全身の健康にも繋がります。歯列矯正治療での理想的な歯並びに必要な条件をそれぞれ説明していきます。

上と下の歯が正しく噛み合っている

正しい噛み合わせは、上と下の歯が交互にキザキザになって山谷で噛んでいます。奥歯を横から見たときに、下の歯の前から6番目の奥の歯が上の歯の前から6番目の奥の歯より前にあるのが正しい噛み合わせになります。また、上の歯の犬歯(前から3番目の歯)から奥の歯は、上の歯1本に対して下の歯2本で支え噛み合っているのが理想とする噛み合わせです。たとえ真正面から見て、歯並びが綺麗に整っているとしても、下の奥歯や上の奥歯が1本でも内側や外側に倒れていて、上下が正しく噛み合っていないと不正咬合(ふせいこうごう)となり、正しく噛めるようにするために歯列矯正治療の対象になります。

正中(せいちゅう)が合っている

歯列矯正治療での正中とは、上の前歯と下の前歯の中心のことを正中といいます。永久歯の本数や大きさが左右上下で違う場合や、噛み合わせが問題で正中がズレてしまっていることがあります。正中のズレを治療することで、見た目的にも正中が合っているほうが左右のバンスがよく見えます。歯列矯正治療では、最終的にこの正中を合わすよう正中一致を目指して治療していきます。ただし、左右での歯の本数や歯の大きさ、骨格の問題などがある場合は、噛み合わせを重視するために、正中に多少のズレが生じることがあります。

歯と歯の間に余分な隙間がない

歯を真正面や真横から見たときに、歯と歯の間に余分な隙間がないのが、理想的な歯並びになります。前歯に隙間があると目につくので気づきやすいですが、奥歯の隙間は見えないためなかなか隙間に気づかないかもしれません。もし歯と歯の間に隙間があれば空隙歯列(くうげきしれつ)という不正咬合になります。歯と歯の間には隙間がないのが理想ですが、加齢とともに歯茎が痩せることで、歯に隙間ができ歯並びが悪くなってしまうことがあります。歯と歯の間に隙間があると、食べ物がはさまりやすくなるので虫歯や歯周病になりやすくなります。また、隙間があることで発音に影響がでることがあります。

奥歯の噛み合わせが正しい

歯並びが綺麗といったら、笑ったときに見える上と下の前歯がそろってきれいに並んでいるとイメージする方が多いかと思いますが、歯列矯正治療においては、奥歯の噛み合わせが非常に重要になります。奥歯が左右共にしっかりと噛み合っていないと食べ物が噛みづらいだけではなく、体のバランスも悪くなってしまい、全身の不調につながることがあります。

噛んだ時に上の前歯が下の前歯より2~3ミリ被さっている

奥歯を軽く噛んで、唇を少し開けてお口の形を「い」と発音するようにして鏡を見て

真正面から見たときに

・上の前歯が下の前歯より2~3ミリだけかぶっている

真横からみたときに

・上の前歯が下の前歯より2~3ミリだけでている

が理想です。2~3ミリ以上の重なりがあると、噛み合わせが深い過蓋咬合(かがいこうごう)となり、逆に上下の前歯が噛み合わず隙間がある場合は、開咬(かいこう)という不正咬合になります。また、2~3ミリ以上出ている場合は、上顎前突(じょうがくぜんとつ)でいわゆる出っ歯になり、逆に上の前歯より下の前歯が前にでていると、反対咬合(はんたいこうごう)でいわゆる受け口になります。

上と下の永久歯がアーチ状(Uの字)に並んでいる

歯の並び方のことを、歯列(しれつ)といいます。この歯列を上の歯は下から、下の歯は上から見たときアーチ状になって歯がならんでいることを歯列弓(しれつきゅう)といいます。この歯列弓には、「Uの字型」と「Vの字型」と「方形型」の3つがあり、歯列矯正治療では、上下の歯列弓がUの字型になるように治療します。

真横からみてEラインが整っている

真横からみて、お鼻の頭と下顎の先を直線で引いた線のことをEライン(エステティックライン)といいます。歯並びと共に、口元が整うとこのEラインの線の中に唇の先が入ります。ボールペンなど真っ直ぐした物を鼻の先につけてそのまま下顎の先にあててみてください。口元を押さえずに顎先につく場合は、Eラインが整っています。もしギュッと口元を押さえなければ顎先につかない場合は、お口元がでていることになります。

今回は、正しい歯並びと理想の歯並びについてお話いたしました。歯列矯正治療は、ただ見た目の歯の並びだけを治療するのではなく、左右の歯のバランスを調和し、噛み合わせを改善することで、健康な歯を長く保つための治療なのです。歯の並びや噛み合わせをよくすることで、歯磨きが丁寧におこなえるようになり、磨き残しがなくなり虫歯や歯周病になりにくく、お口の中を清潔に保てます。また、噛み合わせが良くなると、肩こりや頭痛などの全身の不調も解消されることもあります。少しでもお子様やご自身の歯並びが気になるかたは、当院にご連絡をお待ちいたしております

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で歯茎が下がる原因とは?影響や予防法を解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は矯正装置が目立ちにくいなどメリットが多い治療法ですが、歯茎が下がることがあるというデメリットが挙げられます。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の矯正治療中に「歯茎が下がってきた」「歯が長く見えるような気がする」と感じる方もいるかもしれません。

では、どのようなときにマウスピース型矯正装置(インビザライン*)で歯茎が下がるのでしょうか。

今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で歯茎が下がる原因について解説します。歯茎が下がることによる影響や歯茎が下がるのを予防する方法についても解説しますので、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中の方や治療を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で歯茎が下がるケースとは?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で矯正治療をすると、誰もが歯茎が下がるというわけではありません。

次のようなケースの場合、歯茎が下がる可能性があります。

歯茎が薄い

歯茎の厚みには個人差がありますが、日本人は比較的歯茎が薄い方が多いです。

歯茎が薄いと歯を支える力が弱くなり、歯茎が下がりやすくなります。歯列矯正では顎の骨の吸収と生成を繰り返すことで歯が動くため、歯茎の薄さは影響されやすいといえます。

特に、ふだん強い力で歯磨きをしている方や、やせ型の方は歯茎が薄くなりやすいです。

歯周病の悪化

歯周病は歯と歯茎の間にある歯周ポケットという溝に細菌が入り込み、炎症を引き起こす病気です。

歯周病になると、歯茎が下がることがあります。さらに進行すると歯が抜け落ちることもあるため、早期に治療を受けることが大切です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)中はマウスピースを装着して歯を動かします。マウスピースのお手入れを怠ると細菌が繁殖しやすくなり、歯周病になるリスクが高まるでしょう。

歯列を拡大する場合

歯列矯正で歯列を拡大する必要がある場合、歯茎が下がりやすくなります。歯列を拡大しなければならないケースとは、叢生や受け口、出っ歯など、歯を綺麗に並べるスペースがないような症例が該当します。

歯列矯正では歯に力をかけ、骨の吸収と再生を利用して少しずつ歯を動かします。歯列を拡大した際に骨の再生が追いつかなくなると歯茎が下がることがあるのです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で歯茎が下がる原因

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で歯茎が下がる原因は、いくつか考えられます。歯茎が下がらないように予防するためには、歯茎が下がる原因を知ることが大切です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で歯茎が下がる原因は、以下のとおりです。

マウスピースを正しく装着できていない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療では、最初に立てた治療計画に基づいてマウスピースを作成します。そして、その治療計画は、マウスピースを正しく装着していることを前提としています。

マウスピースは1日20〜22時間装着する必要があり、装着時間が短いと計画通りに歯を動かせません。治療計画にズレが生じているにも関わらず、新しいマウスピースを無理に装着すると、歯や歯茎に過剰な力が加わり、歯茎が下がることがあるのです。

誤ったブラッシングをしている

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースは、歯磨きの際に取り外すことができます。そのため、マルチブラケット装置を用いた矯正治療いわゆるワイヤー矯正に比べると綺麗に歯を磨くことができ、虫歯や歯周病が起こりにくいというメリットがあります。

しかし、歯磨きを綺麗にできていなければ、虫歯や歯周病になり、歯茎が下がることがあるのです。また、虫歯や歯周病を予防するために強い力で歯を磨くと、歯茎を傷付ける可能性があります。強い力で歯を磨き、歯茎を傷つけると歯茎が下がる原因になるのです。

歯科医院では正しいブラッシング方法の指導も行っています。ブラッシング指導を受けて正しい歯磨きの仕方を身につけましょう。

マウスピースを不衛生にしている

マウスピースのケアを怠り不衛生な状態だと、細菌が繁殖して虫歯や歯周病の原因となります。虫歯や歯周病になると歯茎が下がる可能性があるのです。

マウスピースを清潔な状態に保つためには定期的に洗浄する必要があります。また、食事のあとは歯を磨いてからマウスピースを装着しましょう。

マウスピースを洗浄する際は水を使用してください。熱いお湯で洗うとマウスピースが変形する可能性があります。また、歯ブラシを使用するときは毛の柔らかいものを使用しましょう。

歯茎が下がるとどのような影響がある?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で歯茎が下がると、見た目や口腔内の健康にさまざまな影響を与えます。

歯茎が下がることで起こる影響は、以下のとおりです。

見た目が悪くなる

歯茎が下がると、その分歯が長く見えることがあります。歯茎が下がると老けた印象になる可能性もあるでしょう。

また、歯茎が下がることで歯と歯の間に「ブラックトライアングル」という三角形の隙間ができることがあります。ブラックトライアングルも見た目に影響を与えるでしょう。

下がった歯茎は自然に戻ることは難しく、専門的な治療を受けなければなりません。矯正で歯並びが綺麗になっても歯茎が下がると、異なるコンプレックスが生まれる可能性があります。

虫歯や歯周病のリスクが高くなる

上述のとおり、歯茎が下がると歯が長く見えることがあります。歯が長くなるということは、歯の露出する部分が多くなるということです。そうなると、歯が細菌に触れるリスクが高まります。

本来であれば歯肉に守られている歯の根元部分は、露出している部分よりも柔らかく、デリケートであるため、虫歯や歯周病になりやすいといえます。

また、歯茎が下がってできたブラックトライアングルには食べ物が詰まりやすいです。そのため、しっかりと歯磨きをしないと虫歯や歯周病のリスクが高まります。

知覚過敏になる

歯の根元部分はエナメル質に覆われていません。歯茎が下がって根元部分が露出すると、象牙質がむき出しの状態になります。すると、外部からの刺激によって知覚過敏の症状が現れるようになるのです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で歯茎が下がるのを予防する方法

上述のとおり、歯茎が下がるとさまざまな影響があります。そのため、歯茎が下がらないように予防することが重要です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で歯茎が下がるのを予防する方法は、以下のとおりです。

マウスピースの装着時間を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースの装着時間は1日20〜22時間であり、食事や歯磨きのとき以外は装着することが推奨されています。

マウスピースを毎日決められた時間装着し、治療計画通りに歯を動かすことができれば歯茎が下がるリスクを抑えられるでしょう。

マウスピースの装着時間を守れなかった場合は、新しいマウスピースに交換する前に、歯科医師に相談してマウスピースの交換時期を調整するなどの対処が必要です。

口腔内とマウスピースを清潔に保つ

口腔内やマウスピースを不衛生にしていると、細菌が繁殖して虫歯や歯周病になるリスクが高まります。上述のとおり、虫歯や歯周病になると歯茎が下がる可能性があるため、日頃から丁寧に口腔内のケアを行うことが重要です。

また、定期的に歯科医院を受診して口腔内の状態の確認やクリーニングをしてもらうとよいでしょう。

加えて、マウスピースのお手入れも大切です。汚れが付着したマウスピースを長時間装着すると虫歯や歯周病の原因になります。食後に歯磨きをするときに水道水などで汚れを洗い流しましょう。また、定期的に洗浄剤を使用すると、目に見えない細菌も除去できます。

マウスピースの不具合を放置しない

マウスピースの不具合を放置すると、治療が計画通りに進まず、歯茎が下がる原因になる可能性があります。マウスピースが破損していると、歯茎を傷付けることもあるでしょう。

マウスピースを装着したときに痛みや違和感がある場合は何らかの不具合が生じているかもしれないため、放置せずに歯科医師に相談してください。

まとめ

今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療で歯茎が下がる原因や予防法について解説しました。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正中に虫歯・歯周病になった場合や、誤ったブラッシングをしている場合に歯茎が下がる可能性があります。歯茎が下がると見た目が悪くなるだけでなく、知覚過敏になるなどのリスクもあります。

歯茎が下がるのを予防するためには、しっかりと口腔ケアを行い、虫歯・歯周病を予防することが大切です。歯科医院ではブラッシング方法を指導してもらえるので、指導に沿って日頃からケアを心がけましょう。

また、矯正期間中は定期的に歯科医院を受診して、口腔内にトラブルが起こっていないか確認してもらうことも重要です。定期的に歯科医院を受診していれば口腔内にトラブルが起こっていても早期発見・治療ができ、歯茎が下がるのを予防できるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

アタッチメントが外れる原因について

アタッチメントとは、歯の表面に付ける歯に近い色のコンポジットレジン(合成樹脂)の突起物のことです。歯に何も付いていない状態の場合と、歯の表面にアタッチメントが付いている状態の場合を比較すると、アタッチメントが歯の表面に付いている方が、マウスピース(アライナー)の保持力が向上され、より精密に歯を動かすことができます。

マウスピースを外しているときは、アタッチメントは歯の表面に付けるため、唇や舌が触れると、ボコボコして少し違和感がありますが、ほぼ1日中マウスピースを装着しているため、あまり気になりません。見た目も歯の色に近い色をしているため、ほとんど目立ちません。アタッチメントを付けることによって、歯に加わる矯正力を強め、効率的に歯を動かすことができます。

アタッチメントが外れる原因

アタッチメントの周りに汚れが溜まる

アタッチメントは歯の表面に付いており、歯の裏側にも付けることがあります。アタッチメントがボコボコしているため、アタッチメントの周りに汚れが溜まりやすくなり、だんだん劣化する恐れがあり、外れる原因になる可能性があります。歯磨きは、マウスピースを装着する前に、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやフロスを使って丁寧に磨き、口腔内を清潔にしてから、マウスピースを装着しましょう。

しかし、ゴシゴシと強く磨きすぎると、アタッチメントが外れる可能性があるので注意してください。

マウスピースの着脱方法

誤った着脱方法で行ってしまうと、アタッチメントが外れる可能性があるため、正しい方法で着脱を行うようにお願いいたします。

マウスピースを外すときは、奥歯から前歯の順番に外してください。奥歯の内側から指で引っ掛けて、奥歯を外します。奥歯が外れたら、犬歯部分から指で前歯を外してください。

無理矢理マウスピースを引っ張ったり、勢いよく外してしまうと、アタッチメントが一緒に外れてしまうことがあります。片方から無理に引っ張ろうとすると、マウスピースが変形したり、破損する可能性があるので、必ず両手で正しい外し方で行ってください。

マウスピースを装着するときは、前歯から奥歯の順番で装着してください。そして、必ず指ではめるようにお願いいたします。噛んではめてしまうと、マウスピースが変形したり、破損したりまたはアタッチメントが外れる可能性があります。

マウスピースの着脱は、歯並びのガタガタがひどい場合は、着脱が難しくなります。

しかし、着脱に慣れるまでは少し時間はかかりますが、正しい着脱方法でたくさん練習していただくと、着脱も苦にはなりません。着脱方法に関して、難しいこと・分からないことがあれば、気軽にスタッフへお声掛けしていただくか、医院へご連絡をお願いいたします。

補綴物(ほてつぶつ)(銀歯やセラミックなどの人工歯)

銀歯やセラミックなどの補綴物は、治療していない歯(天然歯)と比べて、アタッチメントやブラケットなどの矯正装置が外れやすくなります。歯科用接着剤は、歯のエナメル質に接着しやすくできているため、金属やセラミックといった補綴物は、歯科用接着剤と相性が悪く、アタッチメントやブラケットなどの矯正装置が外れる可能性があります。補綴物の歯にアタッチメントを付ける場合は、専用の接着剤を使用したり、歯の表面を粗造(そぞう)(ざらざら)にするために少し削らせていただくことがあります。また、矯正治療中は仮歯をつけていただき、矯正治療が終わった後に、補綴物をいれていただくこともあります。

食事

アタッチメントは、食事中に外れることが多いです。食事のときはマウスピースを外しているため、アタッチメントに直接接触しやすく、外れてしまうことが多いです。特に硬い食べ物や、ギシギシ噛むようなもの、粘着性のある食べ物などを食べるとアタッチメントが外れやすいです。これらの食べ物は、アタッチメントだけでなく、ブラケットやその他の矯正装置も外れる可能性がありますので控えるようにお願いいたします。

硬い食べ物

氷・飴・せんべい・りんご・フランスパン・ナッツ類・トウモロコシ 等

ギシギシ噛むもの

カルパス・ビーフジャーキー・スルメ 等

粘着性のある食べ物

キャラメル・チューイングガム・おもち 等

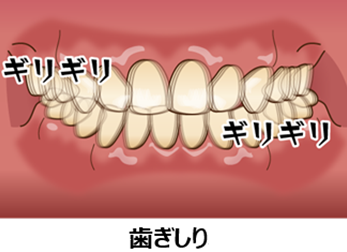

歯ぎしりや食いしばり、TCH

TCHとは、”Tooth Contacting Habit”の頭文字をとったものです。意味は、”上下の歯を無意識にくっつけている癖”(歯列接触癖)のことをいいます。TCHや歯ぎしり、食いしばりは、無意識のうちに起きてしまうことが多いです。皆さんは、平常の安静時に上下の歯が接触していませんか?

平常の安静時は、上下の歯は2~3㎜ほど空いているのが正常な状態であり、上下の歯が接触するのは、食事の時と会話の時だけです。特に歯ぎしりや食いしばりは、歯や歯槽骨に伝わる力が大きく、それ以外にお口の筋肉や顎の関節に大きな負担がかかります。TCHや歯ぎしり、食いしばりがあると、口腔内の状態は歯が摩耗し、しみるようになったり(知覚過敏)、歯にひびが入ったり、歯が破折してしまうこともあります。

また、歯肉や歯周組織に炎症が起こり、歯周炎を進行させたり、顎の関節や筋肉に力が加わることで、顎関節症や咬筋の筋肉痛などが起こる可能性があります。そして、アタッチメントやその他の矯正装置にも影響し、外れてしまうことがあります。食いしばりや歯ぎしりを改善する方法は、唇を閉じた状態で歯を離す感覚を覚えることです。「唇を閉じて、上下の歯を離し、力を抜く」ということを意識してみてください。また、ストレスも原因の1つのため、ストレスを解消することも重要になります。

歯ぎしりや食いしばりを自覚している方は、日常生活で目に入りやすい場所(冷蔵庫・洗面台・トイレなど)に貼り紙をしておくこともいいかもしれません。歯ぎしりや食いしばり・TCHを改善することで、アタッチメントやブラケットなどの矯正装置が外れる可能性が少なくなり、知覚過敏が減少し、歯の寿命も延び、また顎の筋肉とお口の周りの筋肉の緊張やこわばりから解放されるということが報告されています。

接着不良

アタッチメントが外れる原因として、アタッチメントの接着不良があります。アタッチメントを装着する場合、アタッチメントを付けるための”アタッチメントテンプレート”というものがあります。これは、当院では医院側が使用するものになるため、患者様にはお渡しせず、こちらでお預かりさせていただいています。アタッチメントテンプレートとは、アタッチメントを歯に付けるための専用のマウスピースです。

患者様が使用するマウスピースと比べて、薄くやわらかい素材になっています。そのアタッチメントテンプレートにレジンを注入し、アタッチメントテンプレートを歯に装着し、歯とアタッチメントテンプレートを密着させ、しっかり圧接した状態で光照射器を使ってレジンを硬化させます。

しかし、圧接不足やレジンの量が少ない場合、歯とアタッチメントの間に隙間ができてしまい、アタッチメントが少し浮いた状態で装着されてしまいます。そのため、アタッチメントが外れやすくなってしまいます。そして、マウスピースが浮いてしまう原因にもつながってしまう可能性があるため、レジンを適量注入し、しっかりと歯とアタッチメントテンプレートを密着させ、圧接しながらアタッチメントを装着することが大切です。

これらの原因によって、アタッチメントが外れてしまう可能性があります。

外れてしまった場合、再装着する場合があります。また、分からないことや困ったことがあれば、

当院へご連絡をお願いいたします。