歯列矯正治療をしてよかったこと

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、歯並びや噛み合わせを治す、歯列矯正をしてよかったことをお話していきます。

実際に、私は歯並びを治療して今は保定期間にはいっています。保定から一年以上経過して歯並びも安定していますので、今は、夜寝る時に毎日リテーナーをつけています。

まず、私の矯正治療前の石膏写真と、治療後の石膏写真をお見せします。

矯正治療前の歯並び

矯正治療後の歯並び

どうですか?かなり出っ歯だった私の歯並びがとても綺麗になりました。治療前と治療後の写真を見ると綺麗な歯並びと・正しい噛み合わせ・理想的な歯列弓(Uの字)になったのがわかると思います。私は、親知らず上下4本を昔に抜歯済でしたので、他の歯を抜かずに矯正治療をできました。私自身が、金属アレルギーのため、ワイヤーでの治療ではなくマウスピース治療(インビザライン)で矯正をしました。歯並びの矯正治療をして、私が良かったと思うことを今回は、まとめてみます。

-

食べ物がなんでも食べられるようになった

悪かった歯並びを治療することで、今まで食べづらかった物が食べられるようになりました。

私は、上の前歯が出ている出っ歯だったので、お肉を前歯で嚙み切ることができませんでした。以前は小さくしてから食べるか、犬歯や奥歯で噛んで口の中にいれていたように思います。それが、噛み合わせと歯並びを綺麗に整えることで、「前歯で物を噛んで・犬歯でちぎり・奥歯ですりつぶして飲み込む」という、本来の正しい噛み方ができるようになって、硬い物や繊維質の物もすべて食べやすくなりました。

-

歯並びが綺麗に整った

私の場合、幼い頃の指しゃぶりが原因での、上顎前突(いわゆる出っ歯)でした。上の前歯が二本でていたので、口を閉じても前歯が隠れず少し見えてしまうような状態でした。(例えば動物のビーバーのような感じです)大人になってからでも、右手の親指がすっぽり上の前歯におさまるほど前歯がでていました。それが、歯列矯正治療をして歯並びを綺麗に整えたら、上下の歯の噛み合い、歯列が正しいアーチ状(Uの字)の歯列弓になり、親指がはいる隙間はなくなりました。

-

歯を見せて笑えるようになった

上の歯の出っ歯が原因で、歯が全体的にガタガタしていて、人と話すときや食事の際など、口元の見た目が気になっていましたが、歯列矯正治療で、歯の並びと奥歯の噛み合わせを治すことで、人前でも歯を見せて話せて笑えるようになりました。笑うことに自信がついたように思います。気になっていた歯並びを治療することで、口元の印象がかなり変わります。歯並びが綺麗なだけで、他の人からの印象もよくなり、自分の笑顔に自信がつく以上に相手の自分への印象が高くなります。人はまず見た目から…が第一印象ですからね。歯並びが綺麗に整っているだけで、その人の清潔感もでます。

-

歯磨きがしやすくなった

歯列矯正治療をして、歯並びを整えると、とにかく歯磨きがしやすくなります。以前は、ガタガタの歯並びだったので、歯と歯が重なり歯ブラシが届かず磨けない部分がありましたが、今では隅々まで正しく歯ブラシの毛先を歯や歯茎にあてることができ、歯磨きがしっかりできるようになりました。歯磨きがしっかりと正しくできるようになれば、磨き残しがなくなりますので、虫歯や歯周病の予防にもなります。歯並びが悪いと、自分ではしっかり時間をかけて歯磨きをしているつもりでも、歯ブラシの毛先が届かない部分があるため、磨き残しが多くなってしまいます。磨き残しがあると、口臭や虫歯・歯周病のリスクが高くなってしまいます。

-

虫歯や歯周病のリスクが減った

ガタガタしている歯を、歯列矯正治療で歯並びを綺麗に整えると、歯磨きがしっかり正しくでき、虫歯や歯周病のリスクが減ります。歯並びがわるいと、どうしても歯磨きをしても磨けない・磨きにくい部分があります。

-

普段から口が閉じられるようになった

歯列矯正治療の治療後は、普段からお口をちゃんと閉じられるようになり、口呼吸をしなくなりました。そのおかげで、お口の中の乾燥がなくなり、口臭も減り、風邪をひくのも少なくなりました。前歯が出ている(上顎前突)・奥歯を噛んでも上と下の前歯に隙間がある(開咬)などの歯並びですと、唇がしっかり閉じられないので無意識にお口が開いていることがあります。歯列矯正治療をすることで、歯並びと噛み合わせが正しくなると、お口が普段からも閉じられるようになります。お口がしっかり閉じられていると、鼻呼吸にもなります。

- 歯並びが綺麗と褒められる

矯正治療をしてから、「歯並びが綺麗だね」と褒められることがとても嬉しいです。以前は、人前で笑うことを気にしていたのですが、矯正治療をしてから、逆に自慢できるようになりました。それは、私にとってとても自信に繋がりました。

-

歯への意識が高まった

矯正治療をして、歯並びが綺麗に整ってからは、歯磨きがしっかりできるようになり、矯正治療後に虫歯になったことがありません。また正しくきちんと歯磨きができるようになってから歯周ポケットの深さも減り、健康なお口の中になりました。定期的に一般歯科に通い、歯科衛生士さんに歯石除去やクリーニングをしてもらっていますが、「いつもきちんと磨けていますね」って歯医者さんに褒められるお口に中になったのも嬉しいです。

-

噛み合わせが整うことでよく噛めるようになった

矯正治療をして、気にしていた上の前歯だけではなく、上と下の奥歯の噛み合わせも正しい位置に整ったなったおかげで、奥歯がしっかり噛めるようになり、何でも食べられようになりました。矯正治療の前は、前歯で肉を噛めなかったり、とうもろこしやリンゴなどかじることも出来ませんでした。前歯だけではなく、奥歯も噛み合わせがあうことで、よく噛む癖もでき、よく噛むことで唾液の分泌もよくなり、その結果、胃などの内臓の負担も減り、全身的に健康になれたと思います。

まとめ

今回は、私自身が実際に歯列矯正治療をして良かったことをお話しました。もし、ご自身やご家族の方・お友達などで、歯並びを気にしているようなかたの参考になればといいなと思います。矯正治療は、金額も高額ですし、治療の期間も長いです。治療中は痛みもありますし、歯磨きがしづらい・口内炎ができやすいなど色々とありますが、治療後のほうが歯は長く使います。歯を健康でいつまでも使えることが長生きの第一歩だと思います。歯並びでお悩みがある方は、一度、当院の歯並びの無料相談にお越しください。

顎関節症について

-

1.顎関節症とは

『顎関節症(がくかんせつしょう)』という言葉をご存知でしょうか。

歯科の二大疾患として、むし歯と歯周病が挙げられていますが、最近では顎関節症がむし歯や歯周病に続く第三の疾患として認識されるようになりました。

顎関節症の3大症状として、

・ 顎(あご)を動かすと音が鳴る

・ 顎(あご)が痛い

・ 大きなお口を開けられない

が挙げられます。このような症状を認められる場合、顎関節症と診断される可能性が高くなります。

顎関節症という呼び方をされているため、症状や原因は顎関節にのみあると思われがちですが、肩こりやめまい・頭痛・不眠症などを伴う場合もあります。何が原因なのかハッキリと分かりづらく、どこの科を受診すればいいのか迷われる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。基本的には、一度かかりつけの歯医者さん(一般歯科)に相談してみましょう。もし痛みの度合いが大きい場合や外科手術がからむ場合は、口腔外科での対応となります。

また、噛み合わせが悪いことから顎に症状が出たのではないかという考えで、矯正歯科を受診される方もおられます。顎関節に関する知識があり、治療を行っている矯正歯科であれば問題はありませんが、そうでない場合は、かかりつけの歯医者さんや一般歯科で相談してみましょう。

-

2.噛み合わせが悪いと顎関節症になるのか

顎関節症になったのは噛み合わせが悪いせいなのかと、矯正歯科へご相談に来られる患者さまがおられます。また、顎関節症を治すために矯正治療を希望してご相談に来られる方もおられます。結論からいうと、治るかどうかは分からないです。治る場合もあれば、治らない場合もあります。噛み合わせが悪い場合でも、顎関節症でない方はたくさんおられます。また、歯並びも噛み合わせも良い場合でも、顎関節症になっている方はおられます。なので、噛み合わせが悪いと顎関節症になるというイコール(=)の関係は成り立たないといえるでしょう。

顎関節症は、特に若い女性の方に起こりやすいとされていますが、若い女性の方だけが歯ならびが悪いということではありません。噛み合わせで言うと、ご高齢になるにつれて〝歯周病により歯を失った〟などのように噛み合わせに問題が起こっていることが多いのではないでしょうか。ですが、顎関節症になっているのは若い女性が多いということから、噛み合わせが悪くても顎関節症になるとは限らないということが言えます。

-

3.顎関節症の原因

顎関節症は、複数の原因が重なって起こる疾患だと考えられています。

いくつかの原因が重なって、それぞれが持つ顎関節の耐久力を超えた場合、顎関節症を発症すると言われています。顎関節の耐久力には個人差のばらつきかあります。

顎関節症の原因として挙げられるのは、

・ 不正咬合(ふせいこうごう)

噛み合わせと顎関節症の関係性には様々な話がありますが、噛み合わせにより、偏咀嚼(=食べる時に同じ側ばかりで噛むこと)やブラキシズムを誘発する可能性があるとも言えるでしょう。もともとの歯ならびの噛み合わせが悪い場合だけでなく、むし歯の治療や歯列矯正治療でも起こる可能性があるので注意しましょう。

・ ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばり等)

ブラキシズムとは、歯ぎしりや食いしばり・歯をカチカチと噛んで音を立てることをいいます。これらの行為は、筋肉が異常緊張を伴うため、顎関節や頭頚部周囲の筋肉に過度な負担を与えます。時には、健康的な歯が折れてしまったり、ひび割れてしまうこともあります。ブラキシズムといわれる無意識のうちにしている行為は、ストレスが大きく関係していると言われています。

・ 生活習慣

生活習慣とは、顎関節や頭頚部周囲の筋肉に負担をかけている癖のことを指します。例えば、指を吸う・爪を噛む・唇を噛む・鉛筆などの物を噛む・起きている時も口がよく開いている・頬杖・うつぶせ寝などが挙げられます。

・ ストレス

仕事や家庭などでのストレスや精神的な緊張は、筋肉を緊張状態にさせるのでブラキシズムの誘発因子となります。

・ 外傷

外傷とは、〝歯医者さんでの長い治療時間お口を大きく開けている状態が続いた〟 〝顎や頭頚部を強く打って怪我をした〟などのことを指します。

が挙げられます。

-

4.顎関節症に関連する不正咬合の種類

不正咬合には様々な種類のものがあります。その中でも顎関節症と強い関連性があるとされているものが4種類あります。

①骨格性開咬(こっかくせいかいこう)

開咬とは、お口を閉じたときに奥歯は接触している状態で前歯は全く噛み合わない状態のことをいいます。開咬は、歯と歯が噛み合う部分が少ないです。そのため、咬合力(=噛んだ時に生じる力)を全ての歯に分散させることが難しくなります。全ての歯に分散が出来ない分、噛み合っている奥歯や顎関節に大きな負担がかかってしまいます。さらに開咬の度合いが大きい程、顎関節にかかる負担が大きくなることも証明されています。

②片側性交叉咬合(へんそくせいこうさこうごう)

偏咀嚼(=食べる時に同じ側でばかり噛むこと)や頬杖をつくなどのような悪い癖がある場合、下顎が側方の方へずれていきます。そうなると、段々と歯も移動し始め、噛み合わせにズレが生じてしまうので左右の高さが変わってくることがあります。また、顔を正面から見たときに歪んでいるように見えることがあります。このような場合、噛んだ時の力が左右で異なるためアンバランスになってしまいます。また、顎関節にかかる力も左右均等ではありません。この状態が続くと、顎関節の位置がずれやすくなってしまうので、顎関節症が起こるリスクが高くなります。

③下顎(かがく)が著しく後退した上顎前突(じょうがくぜんとつ)

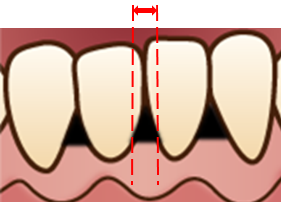

噛んだ状態のときに、上の前歯の先端から下の前歯の表面までの水平的な距離をオーバージェットと言います。このオーバージェットは、2~3㎜が理想的な数値とされています。オーバージェットが6~7㎜以上の上顎前突(じょうがくぜんとつ)は顎関節症の可能性が高くなると言われています。

上顎前突は大きく分けて2種類のタイプがあり、上の前歯のみが傾斜して突出している状態の歯性上顎前突と上顎骨が骨格的に突出している骨格性上顎前突に分類されます。また、下顎が後退している上顎前突も含みます。下顎が後退している場合、上顎前突も顎関節症が起こってしまう可能性が高くなります。

④顆頭後退位(かとうこうたいい)と最大咬頭嵌合位(さいだいこうとうかんごうい)との間に4㎜以上の差がある咬合

歯と歯を接触させずに顆頭を最も後退させた位置(顆頭後退位)と歯が最も噛み合っている位置(最大咬頭嵌合位)の差を計測したとき、その差が4㎜以上ある場合は顎関節症のリスクが高くなる可能性があります。

清涼飲料水とむし歯の関係

①むし歯になりやすい飲み物

むし歯になりやすい飲み物として、

・炭酸飲料

・乳酸菌飲料

・清涼飲料水

・果実100%ジュース

などが挙げられます。上記のような飲み物には、一般的に糖質が含まれています。糖質とは、炭水化物から食物繊維を取り除いたものの総称を指します。飲み物に含まれている糖質は砂糖だけではなく、ブドウ糖やオリゴ糖、果糖などがあります。糖質には、糖質としてのエネルギー源の役割がありますが、むし歯菌のエサにもなってしまいます。

また、㏗という値(液体が酸性かアルカリ性かを表す尺度)が低い飲み物をたくさん摂取すると、歯が溶けやすくむし歯になるリスクが高まります。

②むし歯になりにくい飲み物

むし歯になりやすい飲み物として、

・水

・緑茶

などが挙げられます。

お水には一切糖質が含まれておらず、㏗の値も7.0と高いため、むし歯になりにくい飲み物になります。

お茶もお水と同様で、㏗は6.0と高い数値になっており、むし歯になりにくい飲み物といえるでしょう。

③清涼飲料水と虫歯の関係

・清涼飲料水の過剰摂取からむし歯になるメカリズム

砂糖がたくさん入っている清涼飲料水をたくさん摂取することで、お口の中の環境が虫歯になりやすくなってしまうことは皆様お分かりいただけるかと思います。むし歯は、お口の中のミュータンス菌といわれる菌が砂糖をエサとし、酸を作り出します。この酸が歯の表面を溶かし(脱灰だっかい)、歯に穴が開いてしまいます。お口の中は㏗6.8~7.0に保たれています。そこで飲食をすることでむし歯菌が働き、お口の中が酸性に傾きます。飲食が終わると、唾液の働きでお口の中が中性に戻そうとします。そして、溶けていた歯も唾液の働きで修復(再石灰化さいせっかいか)されていきます。

むし歯になりやすい状態は、お口の中が酸性に傾いているときです。

脱灰が起こる㏗の値は5.5以下と言われています。

清涼飲料水などの飲み物には、酸性のものが多くあります。

さらに砂糖も多く含まれているので、酸性の清涼飲料水を1日に頻繫に摂取しているとむし歯になるリスクが高まります。お口の中の状態が酸性である時間が長くなってしまうと、歯が脱灰(溶けること)している時間も長くなってしまうため、再石灰化(溶けた歯を唾液の働きで元に戻そうとする力)が行われず、むし歯にあってしまうリスクが高くなります。

砂糖がたくさん含まれている清涼飲料水には、むし歯になるリスクだけでなく、生活習慣病にもなる可能性があります。清涼飲料水を摂取する時は、時間・回数・摂り方に気を付けることを意識しましょう。

④むし歯を防ぐ食べ方と飲み方

・時間を決めて飲食をする

お菓子などの食べ物をだらだらと食べていたり、糖質が含まれる飲み物をだらだら飲んでいると、お口の中が酸性に傾いている状態が続いてしまいます。お口の中が酸性に傾いている状態が続くと、むし歯になるリスクが高まります。

そして、お口の中が中性に戻るまで時間がかかります。

つまり、食べ物や飲み物に含まれる糖だけでなく、食べる回数や時間もむし歯に関係しています。

・飲食の後は歯磨きやうがいをする

何かを食べたり、糖が含まれる飲み物を摂取した後は歯を磨くようにしましょう。外出時など、歯を磨くことが難しいという方はうがいやお水・お茶を飲むことをおすすめします。

・就寝30分前は飲食を控える

就寝する前に食べたり、糖が含まれる飲み物を摂取することは控えましょう。

睡眠時は、唾液(だえき)の分泌が減少してしまいます。唾液には、酸性に傾いたお口の中を中性に戻そうとする役割があります。なので、寝る前に飲食をしてしまうとお口の中が酸性の状態が続いてしまうことになります。

就寝の30分前には、歯磨きを終わらせることを心がけてみましょう。

⑤むし歯を予防するための対策

・清涼飲料水を他の飲み物に変えてみる

普段の熱中症対策としての水分補給は、お水やお茶でも十分だと言われています。お水を飲むことで、体内の水分含入量を保つことはさまざまなメリットを生み出してくれます。身体の健康や歯の健康にとってたくさんの効果があるので、代表的な例をいくつかご紹介します。

・歯に飲料による色素がつかない

・お口の中を中性に保つことができる

・こまめな水分補給で口臭対策につながる

・むし歯菌のエサとなる糖が含まれていないため、むし歯のリスクを下げる

・基礎代謝が上がる

・体温が上がる

・ニキビなどの吹き出物ができにくくなる

・むくみの解消

・リンパの流れが良くなる

・血液がサラサラになる

・老廃物をデトックスしてくれる

⑥酸蝕歯(さんしょくし)について

酸蝕歯とは、酸性の食べ物や飲み物が歯に触れることで起こり、普段の日常生活で酸の影響を受けています。ですが、唾液の働きにより修復され、バランスが保たれています。しかし、そのバランスが崩れてしまうと酸の影響を過剰に受けて酸蝕が生じてしまいます。その酸蝕の度合いが大きいと酸蝕歯になります。

⑦まとめ

暑い季節になると、冷たい清涼飲料水や炭酸水が飲みたくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。清涼飲料水や炭酸水を飲むときはだらだらと飲むのではなく、食事のときに一緒に摂取するとむし歯になるリスクが低くなります。そして、清涼飲料水や炭酸水を飲んだ後にうがいや歯磨き行うと、更に効果的なのぜひ行うことをおすすめします。

また、寝ている間はお口の中の唾液の分泌が減少します。なので、寝る前に清涼飲料水や炭酸水を飲んでしまうとお口の中が酸性に傾き、歯が溶けやすい状態になってしまいます。唾液が減少してしまうと、唾液がお口の中を中性に戻そうという働きが弱まります。お口の中を中性に保つために、寝る前に清涼飲料水や炭酸水を飲むことは控えましょう。

ブラックトライアングルとは?

みなさん、「ブラックトライアングル」という言葉を聞いたことがありますか?

ブラックトライアングルとは、歯と歯の間と歯肉に囲まれた三角形の黒い隙間のことをいいます。

ブラックトライアングルは、前歯部にできることが多く、特に下の前歯部にできることが多く、そのような歯肉の隙間は回復しづらいともいわれています。

○ブラックトライアングルができる原因

①加齢

加齢とともに、歯を支える骨(歯槽骨)や歯肉の細胞の活性は低下します。それにより、骨の高さが低くなり、歯肉が下がってしまうことでブラックトライアングルができます。

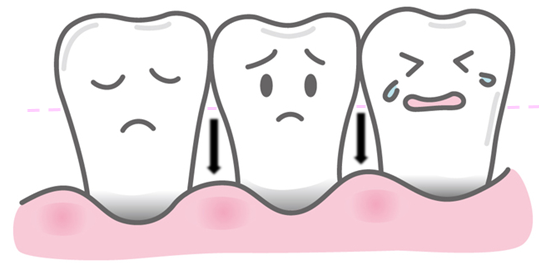

②歯周病(歯周炎)

歯周病とは、プラーク(歯垢)の中の細菌によって歯肉に炎症を起こし、歯を支えている骨(歯槽骨)を溶かす病気です。炎症が進行すると、歯を失う原因にもつながります。その炎症で歯を支えている骨が溶け、歯肉が下がることでブラックトライアングルができてしまいます。

歯周炎の特徴は、歯肉の色が赤紫色で、歯肉が腫れていて、歯磨きをすると歯肉から出血し膿が出ます。歯周ポケットが深くなり、歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け、歯肉が下がって歯が長く見えます。

歯周病の原因はプラーク(歯垢)であり、そのまま放置すると硬くなり、歯石というものに変わります。歯石の中や周りに細菌が入り込むことで、より歯周病を進行させてしまいます。また、歯周炎が治療により改善し、腫れていた歯肉が引き締まることで、ブラックトライアングルができることがあります。正しい歯磨き方法で、お口の中のプラーク(歯垢)を取り除き、歯石は歯ブラシでは除去できないため、かかりつけの歯科医院で定期的にクリーニングをしてもらいましょう。

③矯正治療

歯列不正で歯並びがガタガタの場合、歯が重なって生えている部分の下の歯槽骨が十分でないことが多いです。歯が重なっている部分は、歯磨きがしづらく、歯磨きでは除去しきれない食べかすやプラーク(歯垢)が歯と歯の間に溜まっていくことで、歯肉が炎症を起こし、腫れてしまうことがあります。

そして、歯列矯正で歯並びが良くなり、歯のガタガタが解消され、歯磨きがしやすくなり、腫れていた歯肉が引き締まり、歯肉が下がることでブラックトライアングルができてしまうことがあります。

また、当院では矯正治療を開始する前の診断でのご説明の際に、矯正治療に伴うリスクとしてブラックトライアングルができることがあることを事前にご説明させていただいています。治療が必要な場合は、他院で治療をしていただくことがあります。

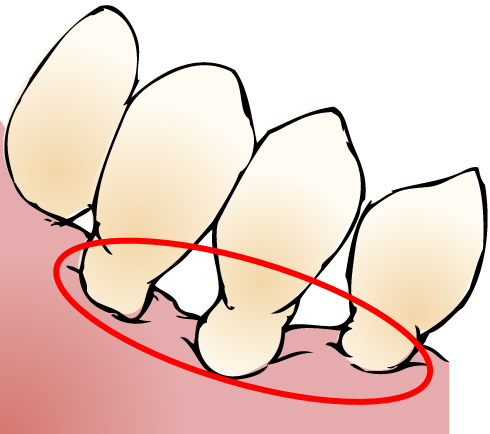

④歯磨き

硬い歯ブラシやゴシゴシと力強く磨いたり、間違った磨き方をしていると、歯肉が下がり、ブラックトライアングルができてしまうことがあります。また、歯間ブラシの大きさや挿入角度が間違っている場合でも、歯肉が下がることがあります。強いブラッシング圧や硬い歯ブラシの使用を長期間続けると、歯肉が下がったり楔状欠損(くさびじょうけっそん)を起こし、知覚過敏を併発することがあるので注意しましょう。また、クレフトやフェストゥーン、擦過傷を生じることもあります。

歯肉炎などで歯肉から出血がある場合や知覚過敏がある場合などは、やわらかめの歯ブラシを使用しましょう。

○楔状欠損(WSD)(くさびじょうけっそん)

歯と歯肉の境目が削れてくぼんでいるところがくさび状に見えることから、くさび状欠損といいます。くさび状欠損は、主に犬歯や小臼歯によくみられます。歯ぎしりや食いしばりなど噛む力が強い場合、歯と歯肉の境目に力が集中することで、歯の表面が傷ついてしまうことがあります。また、硬い毛の歯ブラシを使用したり、強い力でゴシゴシとブラッシングをしたり、粗い研磨剤入りの歯磨剤を使用していたりするなどの場合が長期間続くことによって、歯の表面が徐々に削られてしまうのが原因で起こります。エナメル質が削られると象牙質が露出します。象牙質が露出すると、神経に痛みや温度が伝わりやすいため、冷たい飲食物を口にした時に歯がしみる知覚過敏(象牙質知覚過敏症)を併発することがあります。

○治療方法

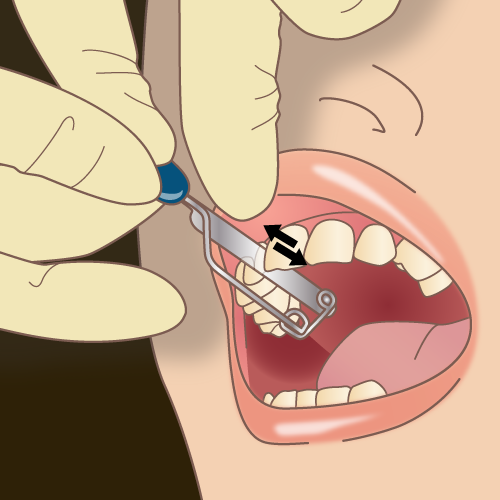

・IPR (Interproximal enamel Reduction)

IPRとは、隣接歯間のエナメル質を微量削合することです。ディスキングやストリッピングと呼ばれることもあります。IPRの専用のバーやストリップスというヤスリで歯の大きさや形を整えます。IPR後は歯間空隙ができるため、その隙間を閉じることでブラックトライアングルを小さくさせます。しかしIPRは、削る量に限度があるため、完全に隙間(ブラックトライアングル)を閉じることができない可能性があります。

このIPRは、矯正治療でも行われます。歯を排列するためのスペースを確保するためにも行われます。特に前歯部に行われることが多いです。IPR後は隙間ができるため、その隙間に食べ物が挟まりやすくなります。特に繊維質な食べ物や鶏肉などが挟まりやすくなります。食べかすが歯と歯の間に挟まったままだと隙間を閉じることができないため、フロスや歯間ブラシなどを使用することが大切です。

IPRは1歯につき削る量に限度があります。1歯あたり、約0.5㎜まで削ることができます。削るのは、エナメル質の範囲内なので歯がしみる知覚過敏が起こることは比較的少ないです。

また当院では、IPRを行った後にフッ素塗布をさせていただいています。フッ素塗布が必要でない場合は、気軽にスタッフへお申しつけください。

もし、ブラックトライアングルが気になるという方は、近くの歯科医院やかかりつけの歯科医院へご相談してみてください。

歯列矯正治療をしてよかったこと

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、歯並びや噛み合わせを治す、歯列矯正をしてよかったことをお話していきます。

実際に、私は歯並びを治療して今は保定期間にはいっています。保定から一年以上経過して歯並びも安定していますので、今は、夜寝る時に毎日リテーナーをつけています。

まず、私の矯正治療前の石膏写真と、治療後の石膏写真をお見せします。

矯正治療前の歯並び

矯正治療後の歯並び

どうですか?かなり出っ歯だった私の歯並びがとても綺麗になりました。治療前と治療後の写真を見ると綺麗な歯並びと・正しい噛み合わせ・理想的な歯列弓(Uの字)になったのがわかると思います。私は、親知らず上下4本を昔に抜歯済でしたので、他の歯を抜かずに矯正治療をできました。私自身が、金属アレルギーのため、ワイヤーでの治療ではなくマウスピース治療(インビザライン)で矯正をしました。歯並びの矯正治療をして、私が良かったと思うことを今回は、まとめてみます。

食べ物がなんでも食べられるようになった

悪かった歯並びを治療することで、今まで食べづらかった物が食べられるようになりました。

私は、上の前歯が出ている出っ歯だったので、お肉を前歯で嚙み切ることができませんでした。以前は小さくしてから食べるか、犬歯や奥歯で噛んで口の中にいれていたように思います。それが、噛み合わせと歯並びを綺麗に整えることで、「前歯で物を噛んで・犬歯でちぎり・奥歯ですりつぶして飲み込む」という、本来の正しい噛み方ができるようになって、硬い物や繊維質の物もすべて食べやすくなりました。

歯並びが綺麗に整った

私の場合、幼い頃の指しゃぶりが原因での、上顎前突(いわゆる出っ歯)でした。上の前歯が二本でていたので、口を閉じても前歯が隠れず少し見えてしまうような状態でした。(例えば動物のビーバーのような感じです)大人になってからでも、右手の親指がすっぽり上の前歯におさまるほど前歯がでていました。それが、歯列矯正治療をして歯並びを綺麗に整えたら、上下の歯の噛み合い、歯列が正しいアーチ状(Uの字)の歯列弓になり、親指がはいる隙間はなくなりました。

歯を見せて笑えるようになった

上の歯の出っ歯が原因で、歯が全体的にガタガタしていて、人と話すときや食事の際など、口元の見た目が気になっていましたが、歯列矯正治療で、歯の並びと奥歯の噛み合わせを治すことで、人前でも歯を見せて話せて笑えるようになりました。笑うことに自信がついたように思います。気になっていた歯並びを治療することで、口元の印象がかなり変わります。歯並びが綺麗なだけで、他の人からの印象もよくなり、自分の笑顔に自信がつく以上に相手の自分への印象が高くなります。人はまず見た目から…が第一印象ですからね。歯並びが綺麗に整っているだけで、その人の清潔感もでます。

歯磨きがしやすくなった

歯列矯正治療をして、歯並びを整えると、とにかく歯磨きがしやすくなります。以前は、ガタガタの歯並びだったので、歯と歯が重なり歯ブラシが届かず磨けない部分がありましたが、今では隅々まで正しく歯ブラシの毛先を歯や歯茎にあてることができ、歯磨きがしっかりできるようになりました。歯磨きがしっかりと正しくできるようになれば、磨き残しがなくなりますので、虫歯や歯周病の予防にもなります。歯並びが悪いと、自分ではしっかり時間をかけて歯磨きをしているつもりでも、歯ブラシの毛先が届かない部分があるため、磨き残しが多くなってしまいます。磨き残しがあると、口臭や虫歯・歯周病のリスクが高くなってしまいます。

虫歯や歯周病のリスクが減った

ガタガタしている歯を、歯列矯正治療で歯並びを綺麗に整えると、歯磨きがしっかり正しくでき、虫歯や歯周病のリスクが減ります。歯並びがわるいと、どうしても歯磨きをしても磨けない・磨きにくい部分があります。

普段から口が閉じられるようになった

歯列矯正治療の治療後は、普段からお口をちゃんと閉じられるようになり、口呼吸をしなくなりました。そのおかげで、お口の中の乾燥がなくなり、口臭も減り、風邪をひくのも少なくなりました。前歯が出ている(上顎前突)・奥歯を噛んでも上と下の前歯に隙間がある(開咬)などの歯並びですと、唇がしっかり閉じられないので無意識にお口が開いていることがあります。歯列矯正治療をすることで、歯並びと噛み合わせが正しくなると、お口が普段からも閉じられるようになります。お口がしっかり閉じられていると、鼻呼吸にもなります。

歯並びが綺麗と褒められる

矯正治療をしてから、「歯並びが綺麗だね」と褒められることがとても嬉しいです。以前は、人前で笑うことを気にしていたのですが、矯正治療をしてから、逆に自慢できるようになりました。それは、私にとってとても自信に繋がりました。

歯への意識が高まった

矯正治療をして、歯並びが綺麗に整ってからは、歯磨きがしっかりできるようになり、矯正治療後に虫歯になったことがありません。また正しくきちんと歯磨きができるようになってから歯周ポケットの深さも減り、健康なお口の中になりました。定期的に一般歯科に通い、歯科衛生士さんに歯石除去やクリーニングをしてもらっていますが、「いつもきちんと磨けていますね」って歯医者さんに褒められるお口に中になったのも嬉しいです。

噛み合わせが整うことでよく噛めるようになった

矯正治療をして、気にしていた上の前歯だけではなく、上と下の奥歯の噛み合わせも正しい位置に整ったなったおかげで、奥歯がしっかり噛めるようになり、何でも食べられようになりました。矯正治療の前は、前歯で肉を噛めなかったり、とうもろこしやリンゴなどかじることも出来ませんでした。前歯だけではなく、奥歯も噛み合わせがあうことで、よく噛む癖もでき、よく噛むことで唾液の分泌もよくなり、その結果、胃などの内臓の負担も減り、全身的に健康になれたと思います。

まとめ

今回は、私自身が実際に歯列矯正治療をして良かったことをお話しました。もし、ご自身やご家族の方・お友達などで、歯並びを気にしているようなかたの参考になればといいなと思います。矯正治療は、金額も高額ですし、治療の期間も長いです。治療中は痛みもありますし、歯磨きがしづらい・口内炎ができやすいなど色々とありますが、治療後のほうが歯は長く使います。歯を健康でいつまでも使えることが長生きの第一歩だと思います。歯並びでお悩みがある方は、一度、当院の歯並びの無料相談にお越しください。

歯の役割と大切さについて

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、歯の役割と大切さについてお話していきます。

皆さんは、歯の役割についてご存知でしょうか?パッと思いつくのは、「食べた物を噛む」ではないでしょうか。実は歯には、大切で大事な役割が二つあります。

- 「噛む」

- 「話す」

です。もしも、虫歯や歯周病・転倒や事故などで、歯を一本でも失うことになれば、食べ物を噛む力が減少してしまい、しっかりすりつぶしてから飲み込めないために、胃や腸にも負担がかかります。また、歯が抜けている部分から話すたびに空気が漏れてしまうので、発音が不明瞭(聞き取りにくい)になってしまいます。

もちろん、歯だけではなく、歯を支えている歯茎や歯肉も大切です。健康な歯で、長くより良い生活を送れるように、定期的な歯科検診をしていきましょう。

歯の役割

食べた物をかみ砕く

歯のイメージで一番、最初に思いつく、物を噛み・砕いて小さくし、飲み込みやすくするのが歯の一番の役割です。歯が(歯肉や歯茎も)健康であれば、食べ物を正しく良く噛めることができ、口から栄養をしっかりとることができます。また、歯には前歯から奥歯まで、それぞれに役割があります。

「前歯で食べ物を小さく噛んで、犬歯でちぎって、奥歯でさらに細かく食べ物をかみ砕いてすりつぶす」

普段、何気なく食べ物を口にいれ飲み込みを繰り返しおこない食事をしていると思いますが、歯がとても重要な役割をしています。

-

かみ砕いた食べ物を消化しやすくする

昔から、「よく噛んで食べるように」と言われたことはありませんか?食べ物を奥歯でしっかりとかみ砕きすりつぶしていると、すりつぶしている間に噛むことによって唾液が多くでます。唾液の量が増えることによって、食べ物を柔らかくし、飲み込みやすくなり、さらに胃や腸などの消化器官が消化しやすいようになります。食べ物が消化しやすいと、胃や腸の負担も減り、食べた物の栄養が摂取されやすくなります。栄養だけではなく、食べ物をしっかり噛むことで、歯並びにも良い影響がでて、顎やお顔の筋肉も鍛えられます。食べ物をお口に入れたら、飲み込むまでの間は意識していつもより多く噛んでみてください。

正しく発音する

歯は、物を噛むだけではなく、歯がそろっていることによって唇や舌が正しい位置に置かれ、その正しい位置にある唇と舌のおかげで、聞き取りやすい発音で話ができるようになります。乳歯が抜けて永久歯に生え変わる短期間であれば、さほど発音に影響はでませんが、もしも永久歯が抜けてしまうと、あとから生える歯がないので長期間に及んでしまい、発音や会話に影響がでてきます。永久歯の前歯が一本でも抜けてなくなってしまうと、会話の時に、抜けている部分から空気が漏れてしまいます。特に舌を前歯にあてて発音する「サ行」「タ行」「ナ行」「ラ行」の発音が悪くなります。永久歯の奥歯が一本でも抜けてしまうと、奥歯に舌をあてて発音する「ハ行」や「ラ行」の発音が悪くなってしまいます。また、入れ歯(部分入れ歯・総入れ歯等)も発音が悪くなります。歯は一本でも失うと会話に影響がでてしまいますので、歯を失うことのないように日頃から歯磨きを丁寧にすることが大切です。

お顔の表情を保つ

正しい嚙み合わせで綺麗に整った歯並びは、お顔の土台をつくってバランスと表情を保っています。正しい噛み合わせと歯並びが整っていると、しっかりと食べ物を噛むことができ、しっかり噛めることで、お顔の筋肉やお口まわりの筋肉が鍛えられ、表情も豊かに、そして見た目のお顔の若さを保つことができます。年配の方で、歯を失っているために総入れ歯になっている方が、総入れ歯を外すと、歯を支えている歯茎までもがなくなっていますので、お顔の輪郭が変化し、口元にシワがよってしまいより老けた印象になってしまいます。総入れ歯だけではなく、歯周病や転倒などが原因で、前歯が一本なくなってしまうだけで、見た目の印象がかなり悪くなってしまいます。健康な歯と歯茎・正しく整った歯並びは、お顔の美しく豊かな表情と、見た目の印象と若さを保つとても大切な役割を持っています。

体の姿勢と左右のバランスを保つ

歯とあまり関係がないように思うかもしれませんが、歯は、体の姿勢と左右のバランスを保つ役割があります。運動や重い物を持ち上げるときなどに、グッっと体に力をこめるときに、人は奥歯をしっかり噛んで姿勢と左右のバランスが崩れないようにしています。もし、奥歯を失ってしまうと、しっかりと食べ物を噛むことができなくなり、姿勢が悪くなり、左右のバランスが保てなくなっていきます。

歯でしっかり噛むことで脳に刺激が伝わる

食べ物をお口の中にいれて、歯でしっかり噛むことでお口の周りの筋肉も鍛えられ、唾液の分泌も多くなり、さらにしっかり歯で噛むことで、脳を刺激し脳の血流が良くなります。血流が良くなることで、脳の動きが活発になります。

たとえば、車の運転中や勉強中などで、「眠気防止にガムを噛む」は、歯で噛むことで脳を刺激しているのです。

歯の大切さ

歯の役割について話してきましたが、歯の大切さは、虫歯や歯周病や事故・怪我などで歯を失ってから初めて気づくかもしれません。お口の中に、健康な歯と舌があることで、かみ砕けない硬い食べ物や、魚の骨など、飲み込めない物を歯と舌で選別し、吐き出して異物を誤って飲み込まないようにしているのです。また、歯は抜けていなくても、虫歯になったまま治療をせずに放置している歯はありませんか?進行してしまっている虫歯の歯は、食べ物をしっかり噛むことができません。例えば、右側の歯が虫歯になったまま治療していないと、人はつい無意識に左側ばかりで食べ物を噛んでしまい、左右のバランスが崩れていきます。虫歯になっても早くに治療ができれば、健康な歯を多く削らなくてすみます。歯は、削ったり抜いてしまうと二度と元には戻りません。そのためにも、定期的にかかりつけの歯科医院でしっかり虫歯予防をしていくことが大事になってきます。

清涼飲料水とむし歯の関係

- ①むし歯になりやすい飲み物

むし歯になりやすい飲み物として、

・炭酸飲料

・乳酸菌飲料

・清涼飲料水

・果実100%ジュース

などが挙げられます。上記のような飲み物には、一般的に糖質が含まれています。糖質とは、炭水化物から食物繊維を取り除いたものの総称を指します。飲み物に含まれている糖質は砂糖だけではなく、ブドウ糖やオリゴ糖、果糖などがあります。糖質には、糖質としてのエネルギー源の役割がありますが、むし歯菌のエサにもなってしまいます。

また、㏗という値(液体が酸性かアルカリ性かを表す尺度)が低い飲み物をたくさん摂取すると、歯が溶けやすくむし歯になるリスクが高まります。

- ②むし歯になりにくい飲み物

むし歯になりやすい飲み物として、

・水

・緑茶

などが挙げられます。

お水には一切糖質が含まれておらず、㏗の値も7.0と高いため、むし歯になりにくい飲み物になります。

お茶もお水と同様で、㏗は6.0と高い数値になっており、むし歯になりにくい飲み物といえるでしょう。

- ③清涼飲料水と虫歯の関係

・清涼飲料水の過剰摂取からむし歯になるメカリズム

砂糖がたくさん入っている清涼飲料水をたくさん摂取することで、お口の中の環境が虫歯になりやすくなってしまうことは皆様お分かりいただけるかと思います。むし歯は、お口の中のミュータンス菌といわれる菌が砂糖をエサとし、酸を作り出します。この酸が歯の表面を溶かし(脱灰だっかい)、歯に穴が開いてしまいます。お口の中は㏗6.8~7.0に保たれています。そこで飲食をすることでむし歯菌が働き、お口の中が酸性に傾きます。飲食が終わると、唾液の働きでお口の中が中性に戻そうとします。そして、溶けていた歯も唾液の働きで修復(再石灰化さいせっかいか)されていきます。

むし歯になりやすい状態は、お口の中が酸性に傾いているときです。

脱灰が起こる㏗の値は5.5以下と言われています。

清涼飲料水などの飲み物には、酸性のものが多くあります。

さらに砂糖も多く含まれているので、酸性の清涼飲料水を1日に頻繫に摂取しているとむし歯になるリスクが高まります。お口の中の状態が酸性である時間が長くなってしまうと、歯が脱灰(溶けること)している時間も長くなってしまうため、再石灰化(溶けた歯を唾液の働きで元に戻そうとする力)が行われず、むし歯にあってしまうリスクが高くなります。

砂糖がたくさん含まれている清涼飲料水には、むし歯になるリスクだけでなく、生活習慣病にもなる可能性があります。清涼飲料水を摂取する時は、時間・回数・摂り方に気を付けることを意識しましょう。

- ④むし歯を防ぐ食べ方と飲み方

・時間を決めて飲食をする

お菓子などの食べ物をだらだらと食べていたり、糖質が含まれる飲み物をだらだら飲んでいると、お口の中が酸性に傾いている状態が続いてしまいます。お口の中が酸性に傾いている状態が続くと、むし歯になるリスクが高まります。

そして、お口の中が中性に戻るまで時間がかかります。

つまり、食べ物や飲み物に含まれる糖だけでなく、食べる回数や時間もむし歯に関係しています。

・飲食の後は歯磨きやうがいをする

何かを食べたり、糖が含まれる飲み物を摂取した後は歯を磨くようにしましょう。外出時など、歯を磨くことが難しいという方はうがいやお水・お茶を飲むことをおすすめします。

・就寝30分前は飲食を控える

就寝する前に食べたり、糖が含まれる飲み物を摂取することは控えましょう。

睡眠時は、唾液(だえき)の分泌が減少してしまいます。唾液には、酸性に傾いたお口の中を中性に戻そうとする役割があります。なので、寝る前に飲食をしてしまうとお口の中が酸性の状態が続いてしまうことになります。

就寝の30分前には、歯磨きを終わらせることを心がけてみましょう。

- ⑤むし歯を予防するための対策

・清涼飲料水を他の飲み物に変えてみる

普段の熱中症対策としての水分補給は、お水やお茶でも十分だと言われています。お水を飲むことで、体内の水分含入量を保つことはさまざまなメリットを生み出してくれます。身体の健康や歯の健康にとってたくさんの効果があるので、代表的な例をいくつかご紹介します。

・ 歯に飲料による色素がつかない

・ お口の中を中性に保つことができる

・ こまめな水分補給で口臭対策につながる

・ むし歯菌のエサとなる糖が含まれていないため、むし歯のリスクを下げる

・ 基礎代謝が上がる

・ 体温が上がる

・ ニキビなどの吹き出物ができにくくなる

・ むくみの解消

・ リンパの流れが良くなる

- 血液がサラサラになる

- 老廃物をデトックスしてくれる

- ⑥酸蝕歯(さんしょくし)について

酸蝕歯とは、酸性の食べ物や飲み物が歯に触れることで起こり、普段の日常生活で酸の影響を受けています。ですが、唾液の働きにより修復され、バランスが保たれています。しかし、そのバランスが崩れてしまうと酸の影響を過剰に受けて酸蝕が生じてしまいます。その酸蝕の度合いが大きいと酸蝕歯になります。

- ⑦まとめ

暑い季節になると、冷たい清涼飲料水や炭酸水が飲みたくなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。清涼飲料水や炭酸水を飲むときはだらだらと飲むのではなく、食事のときに一緒に摂取するとむし歯になるリスクが低くなります。そして、清涼飲料水や炭酸水を飲んだ後にうがいや歯磨き行うと、更に効果的なのぜひ行うことをおすすめします。

また、寝ている間はお口の中の唾液の分泌が減少します。なので、寝る前に清涼飲料水や炭酸水を飲んでしまうとお口の中が酸性に傾き、歯が溶けやすい状態になってしまいます。唾液が減少してしまうと、唾液がお口の中を中性に戻そうという働きが弱まります。お口の中を中性に保つために、寝る前に清涼飲料水や炭酸水を飲むことは控えましょう。

歯医者での定期健診の必要性②

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、歯医者で定期的に健診をすることのメリットをお話します。

学校や習い事、仕事などで歯医者に通う時間が無い方もおられるかと思いますが、

歯が痛くなる前に、かぶせ物が取れるまえに、数か月に一度でいいので歯医者に通っていただきたいです。以前は、「虫歯が出来てしまい歯が痛くなったら、歯医者に予約をとり何回も通院し、虫歯を治療する」「以前治療した歯の被せ物がとれたから、治してもらう」など、何かしらの症状が出てから、歯医者に通う方が多かったですが、今はそうなる前に予防する『予防歯科』というのが、どの歯医者も主流になっています。その為にも、定期的に歯医者に通うことで得られるメリット(必要性)がいくつかあります。

定期健診を受けることのメリット

1 虫歯や歯周病を早期に発見することができる

虫歯の症状は、初期の段階ですと痛みもなく、ほとんど気づかないことが多いです。熱い食べ物を食べたときに、歯がしみたり、食べ物が挟まりやすくなったり、歯が痛くなるような虫歯は、かなり進行して状態です。ここまで進行してしまうと、歯を削って治療をする・歯の神経を取るなど、通院回数も多くなり、治療に時間も費用もかかってしまいます。とくに、歯周病は、成人の80%以上が罹患しているといわれています。虫歯以上に、初期の歯周病は、自覚症状がないため気づかぬうちに進行してしまっていることがあります。歯周病は、進行してしまうと歯が抜けてしまう恐ろしい病気なのです。歯周病で歯が一本抜けてしまうと、その一本だけではなくその周囲の歯にも影響が及び、周囲の歯も抜けてしまいます。虫歯も歯周病も、早期に見つけて治療することがとても大切です。そのためにも、定期的に歯医者に通い、定期健診を受けることをおすすめします。

2 早期に発見できることで治療期間も短くなる

歯医者に、定期的に通い健診を受けることで、虫歯も歯周病も、早期に見つけることできれば、治療期間も歯医者に通う回数も少なくなり、結果的に費用もおさえられます。虫歯も初期段階なら、丁寧な歯磨きをしっかり行えば自然に治ることも多く、歯周病も、今以上に悪化させることなく、虫歯と同じく丁寧にしっかり歯磨きが出来れば、歯肉の炎症もおさまり、歯周ポケットの改善もされます。普段、ご自身が行っている、歯磨きがちゃんと出来ているかも、定期健診でチェックしてもらいましょう。

3 歯石やプラークを取り除ける

歯医者での定期健診では、専用の器具を使い、歯石やプラークを取り除くことができます。プラークは、食事後にしっかり歯磨きができていないと、約2日ほどで歯石になってしまいます。普段、どんなに丁寧に歯磨きをしていても、歯肉の奥深くまでは磨くことはできないため、歯石となって残ってしまいます。歯石は、歯ブラシでは取り除くことができません。歯医者に定期的に通って、プラークと歯石を除去することで、虫歯や歯周病を防ぎ、悪化することも防げます。

4 虫歯や歯周病になるリスクを今よりも減らすことができる

歯医者で定期的に健診をおこなうことで、常に今のお口のなかの状態を綺麗に清潔に保てるようになります。また、定期健診では、歯科衛生士が普段の歯磨きだけでは磨ききれていない汚れをも、歯の隙間の汚れも、歯と歯茎の間の歯垢や歯石も丁寧に除去してくれます。定期的に歯医者で健診をすることで、お口の中のクリーニングができ、細菌が減りますし、普段の歯磨きで磨けていない部分の、歯ブラシのあてかた・磨きかたのコツなど教えてもらえます。結果、歯医者で定期健診を受けることで、虫歯や歯周病になるリスクを今までよりも減らすことができるようになります。

5 過去に治療をした歯の不具合を早期に発見できる

昔、虫歯になってしまって治療した歯がある(銀歯など)かたは多いと思います。虫歯で治療した歯に、詰め物や被せ物がある場合、経年劣化などで、わずかに隙間ができることがあります。その隙間から、また虫歯になってしまうことが多く、健康な歯が虫歯になるよりも見つけにくい特徴があります。歯が冷たいものや熱いものにしみたりするようになれば、虫歯の進行が進んでしまって、さらに歯を削って治療することになります。削って治療ができればまだいいのですが、神経をとって治療している歯は、最悪の場合、治療が出来ずに抜歯になってしまうこともあります。虫歯で治療した歯も、歯医者に定期的に通うことで、詰め物や被せ物の不具合にも早く気づけて早期治療をすることで、悪化することを防げるようになります。

⑥お口の中や歯以外の全身の病気の予防もできる

歯医者に定期的に通うことで、虫歯や歯周病を予防するお話をしてきました。定期健診を受けることで、お口の中が清潔に保たれ、普段の歯磨きもしっかり丁寧に行うことができれば、お口の中の細菌が減ることになります。定期健診を怠れば、お口の中には多数の細菌が存在してしまい、虫歯や歯周病など、お口の中だけではなく、細菌や炎症が全身に影響していきます。全身に影響を及ぼすと、主に心臓病や糖尿病や脳卒中など、命の危険のリスクが高まることもあります。実は、私も昔ですが、奥歯の銀歯が取れたのを放置したままいると、ある日突然、激しい頭痛がし、起き上がれないほどでした。本当に頭をバッドで殴られたような激しい痛みに、脳梗塞?脳出血?と思い、救急車で病院に運んでもらい、CTやMRIを撮ってもらいましたが、頭には何にも以上はなく、激しい痛みの原因は、銀歯がとれて放置していた歯からの細菌でした。その後、歯を治療したら頭の痛みは全くなくなりました。どうか皆さんもこんな怖い目に合う前に、歯医者に定期健診を受けてください。

まとめ

今回は、歯医者に定期的に通うメリットのお話をしました。しっかりとお口の中を診察してもらい、お口の中と歯を健康に清潔に保つよう心掛けていただきたいです。

当院は、歯並び専門の矯正歯科のため、当院で定期健診は行っておりませんが、成人の方が矯正治療を始める際には、かかりつけの歯医者で、歯周基本治療を行ってもらうことがあります。また、矯正治療中は、お口の中に装置が入るため、虫歯のリスクが高まることがありますので、かかりつけの歯医者で定期健診を行っていただければと思います。

唾液と疾病

○唾液と虫歯

唾液は虫歯(う蝕)の発生の重要な因子である歯、プラーク(歯垢)、微生物に大きな影響を及ぼしています。歯に対しては、獲得被膜(ぺリクル)を形成する(保護作用)とともに、食物残渣や細菌の産生を洗い流しています(洗浄作用)。プラーク(歯垢)内には多種類の微生物が繁殖しています。微生物が産生する酸は歯を脱灰し、虫歯を引き起こします。唾液の重炭酸塩は炭酸脱水酵素の作用を受け、酸を中和して歯の脱灰を抑えています。また、唾液中のカルシウムイオンとリン酸イオンは歯の表面を修復しています(緩衝作用と再石灰化作用)。微生物に対して、唾液は抗菌作用を発揮する酵素やペプチドなどを含んでいます。

○唾液と粘膜疾患・歯周疾患

唾液分泌が低下すると、潤滑作用・抗菌作用・保護作用が低下します。このため、口腔粘膜は傷つきやすくなります。また、微生物が増殖したり、微生物の種類(細菌叢)が変化します。その結果、粘膜の炎症や痛みが生じます。味覚感受性も低下します。これらの変化は、咀嚼・嚥下障害、会話困難を助長することになります。床義歯の装着者では、義歯の不安定や床部分の粘膜の潰瘍が発生します。唾液中には、カルシウムイオンとリン酸イオンが豊富に存在する(過飽和の状態)。唾液のpHが上昇すると過飽和状態が一層高まります。このため、カルシウムの分泌が多い人や唾液のpHが高い状態では、プラークにカルシウムとリンが沈着して歯石を形成します。歯石は歯肉縁下にも形成され、歯周疾患に罹りやすくなります。

○唾液分泌と全身性疾患

全身疾患を有した患者で、唾液欠乏症を訴える場合があります。この全身疾患には、シェーグレン症候群・糖尿病・慢性腎不全・貧血・高血圧症などがあります。

シェーグレン症候群は、唾液腺や涙腺が障害を受ける自己免疫疾患です。

耳下腺や顎下腺の炎症により腺が萎縮するため、強い口腔乾燥や咀嚼、嚥下さらに会話や味覚などの障害が起きる病気です。原因は不明で根本的治療はありません。口腔乾燥に対して、塩酸セビメリンや塩酸ピロカルピンを投与して唾液分泌を増やします。

糖尿病は尿量が増加し、体内の水分を失うこと(脱水状態)で唾液欠乏症になります。また、免疫力が低下するので歯周病になりやすく、高血糖の状態が続くと白血球の機能が低下し、歯周病菌が増殖し、炎症が進み、組織が壊れやすくなることで治りにくいことも知られています。感染に対する抵抗力も弱くなるため、歯周病から重度の感染症を引き起こす危険性もあります。

慢性腎不全は、腎臓の機能低下が慢性的に続く状態で、歯周病との関連については完全には明らかになっていませんが、免疫機能の低下やカルシウム吸収・骨代謝の異常が原因ではないかともいわれています。また、歯周病が進行すると口の中の細菌や細菌が作り出す毒素、歯周病の病巣で産生されたサイトカイン(炎症症状を引き起こす原因因子)が全身の血流に侵入し、血管の内表面を障害することで腎臓の機能にも悪影響を与えるのではないかといわれています。特に透析治療を受けている方の口の中の特徴に「口の乾燥」があります。「体の水分量の減少」「飲んでいる薬の影響」「唾液の分泌機能の低下」「透析導入の原因となった糖尿病の影響」などが原因と考えられています。これらの原因などから歯周病のリスク、虫歯のリスクにもつながってきます。

高血圧症では、長期的に服用する治療薬の副作用が原因と考えられています。特に降圧薬として用いられるカルシウム拮抗薬、利尿薬は唾液分泌を低下させます。

カルシウム拮抗薬は、細胞内のカルシウムイオンを減少させるため、唾液腺においてもCa²⁺依存性のCl⁻チャンネルが開口せず、水の移動が少なくなり唾液分泌が減少します。

その他に貧血でも、唾液腺に流れる血液量が不足するために唾液欠乏症になると考えられています。

- 副作用として唾液分泌を抑える薬

薬の一部には唾液分泌を抑制するものがあります。

・睡眠薬 ・潰瘍治療薬 ・抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬)

・抗うつ薬 ・高血圧治療薬 ・抗てんかん薬

・抗コリン薬 ・パーキンソン病治療薬 等

○その他

・唾石症(だせきしょう)

唾液に含まれるカルシウムが沈着すると、唾石(結石の一種)になると考えられています。多くの場合は顎下腺の導管の中にでき、唾液分泌の障害となります。ほとんどは顎下腺に生じます。耳下腺にもみられますが、舌下腺ではまれです。これは顎下腺の導管が長く、粘液性の唾液を分泌するからと考えられています。唾石症になると、食事中に唾液腺が腫れて、痛みを起こします。食後しばらくするともとに戻るという症状が典型的です。ものを食べようとしたり、あるいは食べている最中に唾液腺のある顎の下(顎下部)が腫れて激しい痛み(唾仙痛だせんつう)が起こり、しばらくすると徐々に症状が消失するのが特徴です。

・化膿性唾液腺炎(かのうせいだえきせんえん)

唾液の分泌が少ないときに発生しやすい疾患で、口の中に常在する菌が唾液腺の開口部から膿が出たりします。慢性のものでは、唾液腺が硬くなり唾液の分泌が低下したりします。

・ウイルス性唾液腺炎

代表的なものとして流行性耳下腺炎、俗にいう「おたふくかぜ」があげられます。ムンプスウイルスの感染によって生じ、一度かかると免疫がついて再感染はしません。まれに顎下腺におこることもあります。

○唾液の分泌を促進させる方法

・唾液腺マッサージ

口腔内が乾燥すると虫歯、歯周疾患などが悪化し、口腔内の細菌が増殖することで誤嚥性肺炎の原因にもなってしまいます。唾液腺マッサージを行うことによって、唾液の分泌を促し、細菌の増殖を抑制し、歯の再石灰化を起こしやすくなり、虫歯や歯周疾患、誤嚥性肺炎などの予防をすることができます。また、口の周りの筋肉を動かすことによって、舌が動くようになり、唾液の分泌が促進され、口腔機能の維持・回復に効果があります。口腔内から頬筋にかけて口腔周囲のマッサージによるリラクゼーション効果や唾液腺マッサージによる安静時唾液と刺激時唾液の分泌量を増加させることができます。ストレスや緊張で口の渇きや粘つきを感じたときにも効果的です。大唾液腺を直接刺激する唾液腺マッサージは、唾液分泌を促進し、唾液の自浄作用を高めて、口腔乾燥や口腔粘膜の炎症の予防のケアとしてとても効果的です。

耳下腺マッサージ

指全体で耳の前、上の奥歯あたりを後ろから前に円を描くようにマッサージをしましょう。

舌下腺マッサージ

両手の親指をそろえて、顎の下からグッと押さえましょう。

顎下腺マッサージ

親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に当て、耳の下から顎の下まで押しましょう。

※唾液腺マッサージを行う際は、ストレスや緊張状態であると交感神経が優位となり、唾液分泌量が

減るため、リラックスした状態で行うと副交感神経が優位となり、唾液分泌を促進されますので、

リラックスした状態で行いましょう。

食事前や口腔ケアの前に5~10回ほど、痛みを感じない程度の気持ち良いくらいの力で行いましょう。

歯医者での定期健診の必要性①

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、定期的に歯医者に通い定期健診を受けることの必要性についてお話します。

みなさんは、普段どれくらいの頻度で歯医者に通っていますか?歯が痛くなったら?銀の詰め物やかぶせ物がとれたら?歯茎から出血したら?など痛みや症状が出てから歯医者に行く方が多いような気がします。

最近では、どこの歯医者も予防歯科が主流になってきています。予防歯科とは、虫歯にならないように歯周病が今以上に悪化しないように予防するためのことです。虫歯や歯周病の症状がでるまえに予防をしておくことで、お口の中の環境を改善する目的があります。

歯が痛くなってから歯医者に行くのではなく、定期的に歯医者に通うことがとても大切です。

定期健診の内容

問診

定期的にきちんと歯医者に通っていても、歯がしみたり詰め物がとれてしまったりすることがあります。衛生士に何か気になることやお困りのことはなかったですか?と聞かれると思いますので、気になることがあるときは伝えておくといいでしょう。歯がしみる場合は、冷たいものの時か?熱いものの時か?詰め物がとれたのはいつか。など具体的に伝えてください。歯だけではなく、お口の中のことなら何でも大丈夫です。たとえば、最近よく口内炎ができる。とか、同じところをよく噛んでしまう。大きく口を開けると顎の音がなる。逆に大きく口を開けづらい。など、日常で気になることがあれば今後の治療のためにも衛生士にお伝えください。

お口の中の状態を確認する

衛生士がお口の中を確認します。歯・歯茎・嚙み合わせとともに、磨き残しなど確認します。当たり前のことだと思いますが、歯医者に行く前にはきちんと歯磨きをしてから行くようにしましょう。

虫歯のチェック

きちんと歯磨きをしていても、小さな虫歯が出来てしまうことはあります。定期健診に通っていれば、歯を削って治療するほどの虫歯ができることは少ないですが、小さい虫歯は、初期虫歯と言われ、自分でも気づくことができません。しかし削る必要のない程度の虫歯なら、フロスや歯間ブラシも使い正しい歯ブラシの磨き方をしていれば、歯の再石灰化(再石灰化とは、お口の中で唾液がカルシウムイオンとリン酸イオンを補給して、歯の表面のエナメル質の結晶を新しくしていき歯を元の健康な状態に戻していくこと)によって自然に初期虫歯はなくなります。

歯茎の状態

歯茎の腫れや出血・充血がないか確認します。健康的な歯茎の色は淡いピンク色で引き締まっています。それが、歯磨きがちゃんと出来てない歯磨きの回数が少ないと、歯茎が歯肉炎をおこしてしまい、赤く腫れたようになります。歯肉炎は、しっかり歯磨きを行えば緩和されますが、そのままで進行してしまうと歯周炎になってしまいます。歯周炎になると最終的に歯が抜けてしまう原因になります。

歯周ポケットの深さ

歯医者の定期健診に行くと、歯茎をチクチクされ、「2ミリ、3ミリ」と数字を読み上げていると思います。こればプローブという歯医者専用の器具を使って、歯周ポケットの深さを測っています。歯周ポケットの深さが1ミリ~3ミリ以下だと正常で健康的な歯茎です。4ミリ~5ミリですと軽度の歯周病です。軽度だと歯磨きをしっかり行えば健康な歯茎に近づけます。6ミリ以上になると重度の歯周病です。特に奥歯がしっかり磨けていないと、奥歯だけ歯周ポケットが6ミリになってしまいます。自覚症状は無くてもそのままだと歯が抜ける可能性が高くなるので注意とやはり定期的な歯医者で定期健診を行うのが重要だと思います。

歯茎からの出血の有無

歯周ポケットの深さの検査の時に、歯茎から出血をしているか確認しています。この出血のことをBOP(Bleeding on probing)と言います。プローブという専用器具で歯の溝を測ったあと、出血箇所があるとその部分の歯茎には炎症があることになり、歯周病になっているか、歯周病が前よりも悪化していることになります。歯周ポケットの深さの改善と同様に歯茎からの出血をなくすようにしなければなりません。

歯の動揺を確認

歯医者の基本のセットにあるピンセットを使って歯を一本ずつ掴み、歯に動揺(グラつき)がないか確認します。歯が動揺していると歯周病が進行し悪化していることになります。歯並びの治療中で矯正をしている場合は、歯を正しい位置に動かしているため歯周病になっていなくても歯が動揺しています。お口の中を見れば、矯正で歯が動揺しているのか、歯周病によって動揺にているのか分かります。矯正治療中の動揺は、矯正治療が終われば無くなりますので心配しないでください。

染め出し液で磨き残しのチェック

皆様は、定期健診で歯医者に行ったときに染め出し液を使ったことがありますか?

子供さんも場合は、歯磨きがちゃんと出来ているか確認するために使用しますが、大人の方でも染め出し液を使うことをおすすめします。染め出し液とは、歯磨きをしても残っているプラーク(歯垢)に色を付ける液です。磨き残しや、正しく歯ブラシがあたっていないところはピンク色に染まります。虫歯や歯周病にならないようにするには、プラークを歯に残さないように丁寧に歯ブラシをするのが大切です。今はドラッグストアにも染め出し液が売っていますので、定期健診の時以外でも、ご自身で磨き残しがないかチェックするといいと思います。

歯磨きの指導

歯医者での歯磨きの指導のことを、TBI (Tooth Brushing Instruction)といいます。衛生士が染め出し液でピンクに染まった箇所を、患者様に確認してもらい正しい歯磨きの仕方を教えます。患者様の歯並びや歯茎の状態などを考慮し、歯ブラシも持ち方や、歯に歯ブラシをあてる角度や力の度合い、歯の間の磨く方法などを指導します。染め出し液で染まった部分は、特に意識して磨いていくと虫歯や歯周病を防ぐことができます。

歯垢の除去

歯磨きをしても残ってしまう汚れはプラーク(歯垢)として歯についてしまいます。プラークは、食べた物のカスが歯についたままのことにより細菌のかたまりになった状態のことをいいます。プラークは、歯ブラシや歯間ブラシ、フロスでも取り除くことが可能なので、丁寧な歯磨きをすることで除去ができます。

歯石の除去

プラーク(歯垢)を、歯磨きが不十分なため除去できていないと、歯垢は数日ほどで石灰化してしまいます。石灰化した歯垢のことを歯石といいます。歯石になってしまうと、普段の歯磨きでは取れません。特に磨き残しが多い歯の裏につくこと多いです。歯石は歯医者でしか取れませんので、定期的に歯医者への通院がとても大切です。

まとめ

当院は、歯並びの治療に特化した矯正歯科医院のため、当院では歯の定期健診は行っておりません。しかし、矯正治療中は、お口の中に矯正の装置が入りますので、虫歯のリスクが高くなることがあります。矯正治療中は特にかかりつけ歯科での定期健診を受診し、お口の中の状態を健康で清潔に保つよう心がけるようにしましょう。