追加アライナーって何?必要になるケースと追加する場合の費用!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を用いた治療では、治療計画を立てる段階で使用するアライナーの枚数が決まります。

しかし、治療中に予期せぬ問題が発生した場合、追加アライナーが必要になることがあります。どのようなケースで追加のアライナーが必要となるのでしょうか。また、費用はどれくらいかかるのでしょうか。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正で必要になることがある追加アライナーについて詳しく解説します。追加アライナーが必要となる主な理由から、作製プロセス、患者さまが負担する費用についても触れていきます。

追加アライナーとは?

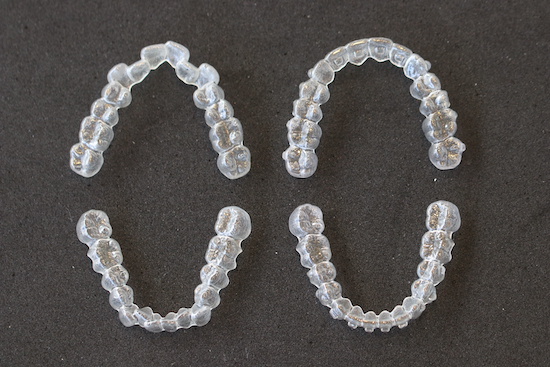

追加アライナーとは、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正において当初予定していたアライナーの数では治療が完了しない場合に作成される、追加のマウスピースのことです。追加アライナーは、通常使用されるアライナーと変わりありません。

つまり、治療に必要なマウスピースの枚数が増え、治療期間が延長することを意味します。計画された治療結果を得るために、追加アライナーを用いて調整するのです。

追加アライナーが必要なケースとは?

基本的に、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正では治療前にシミュレーションを行うため、必要なアライナーの枚数は予測できます。

しかし、治療中に思わぬ事象が発生することもあるでしょう。追加ライナーが必要になる主な理由をご紹介します。

装着時間が短い

アライナーの適切な装着時間や交換時期を守れていない場合、追加アライナーが必要になることがあります。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正治療は従来のワイヤー矯正と異なり、患者さま自身がアライナーを管理する必要があります。

アライナーを1日20時間未満で装着している日が続いたり、適切な時期にアライナーを交換できていなかったりすると、歯が予定通りに動きません。結果的に、追加のアライナーが必要になることがあります。

患者さま自身の管理が不十分だと、治療期間の延長や追加のアライナーの作成が必要になる可能性があるのです。

顎や歯根の状態で歯が動きにくい

矯正治療では、歯を支える顎の骨の柔らかさが歯の動き方に影響を与えるとされています。

こどもの顎は成長段階にあるため歯が動きやすく、年齢とともに歯の動きが鈍くなるのです。また、顎の骨の密度には個人差があり、これも歯がスムーズに動くかどうかに影響します。

さらに、前歯と比べて歯根の数が多い奥歯は動かしにくいとされています。そのため、口の中の状態や動かしたい歯の部位によっては、歯の移動が遅れることがあるのです。

治療計画とずれが生じると、修正するために追加のアライナーが必要になります。

歯の移動距離が長い

歯を長い距離動かす必要があるケースでは、追加アライナーが必要になることがあります。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正は、重度の歯並びの乱れや、抜歯が必要な場合など、歯を大きく移動させることが苦手とされています。

そのため、予定していたアライナーの枚数だけでは、歯が十分に移動しない場合があるのです。特に、重度の叢生(歯が重なり合っている状態)や出っ歯のように、歯が本来あるべき位置から大きくズレているケースでは、追加のアライナーが必要となることが多いです。

治療途中に仕上がりに関する要望が発生した

治療途中に患者さまからの仕上がりに関する具体的な要望がある場合、追加アライナーを用いることがあります。治療の途中段階だけでなく、最終段階においても行われることがあります。

例えば「もう少しこの歯を引っ込めたい」「噛み合わせが気になる」といった要望がある場合、追加のアライナーを使用するかもしれません。より理想に近い歯並びや噛み合わせを実現するためです。

患者さまの希望に応じてアライナーの枚数を増やしたり、治療期間を延長したりすることがあります。

追加アライナーを作製する流れ

追加アライナーを作製する際は、矯正開始時と同様に検査から始めます。以下に、具体的な流れをご紹介します。

精密検査

追加のアライナーを作製する際は、まず患者さまの現在の歯並びの状態を正確に把握します。歯型の採取、レントゲン撮影、顔貌写真の撮影を行うのが一般的です。

ただし、患者さまの歯並びの状態や治療の進行具合によって、必要とされる検査内容は異なります。

治療計画の再編成

検査で得られたデータをもとに、治療計画を再評価し必要に応じて修正を行います。修正された治療計画は、今後の治療方針を決定する重要な基盤になります。

その後、新たに修正された治療計画に基づく治療の流れやステップを丁寧に説明します。

追加アライナーの作製依頼

患者さまのデータと治療計画を収集した後、これらの情報をマウスピース型矯正装置(インビザライン※)を提供している会社に送信し、追加アライナーの作製を依頼します。追加アライナーの製作と配送には通常1~2か月程度かかります。

アライナーが届くまでは、最後に使用していたアライナーを引き続き装着することが多いです。

追加アライナーの装着

追加アライナーが歯科医院に到着したら、これまでと同様に治療を進めます。歯科医師から指示された期間ごとにマウスピースを交換し、装着していきます。

追加アライナーの費用はどれくらい?

追加アライナーの費用は、治療を受ける歯科クリニックによって異なります。

一部のクリニックでは、初めに支払う治療代金に追加アライナーの料金が含まれている場合もあるでしょう。別途追加料金が必要となる場合もあります。

また、追加アライナーの費用は、全体矯正か部分矯正かによっても変わります。一般的には、追加アライナー1回分の費用として1万~3万円程度必要になることが多いです。

追加アライナーを作製したあとの注意点

追加アライナーが到着して治療を再開するにあたって、注意すべき点がいくつかあります。以降、追加アライナーの作製をできるだけ避けるために気を付けましょう。

装着時間を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正治療では、アライナーを1日20~22時間装着することが必要です。追加アライナーを作製した場合も、この装着時間を厳守することが重要です。

装着時間を守らないと歯の移動が進まず、結果としてさらに追加アライナーが必要になる恐れがあります。そのため、食事や歯磨きの時間以外はアライナーを装着しましょう。

また、治療計画に従って適切な時期に新しいアライナーに交換することも大切です。十分な装着時間を確保せずに新しいアライナーに交換することは避けてください。

歯が十分に動いていない可能性があり、アライナーが適切にフィットしない場合があります。歯に不適切な力が加わり、間違った位置に歯が動くリスクも生じます。

正しい方法で追加アライナーを装着する

アライナーは、正しく装着することが非常に重要です。アライナーが歯の根元まできちんと装着されていない、または浮いている状態だと、歯が間違った方向に動く可能性があります。

アライナーは歯と密着することによって矯正力を発揮し、歯を適切に動かします。

そのため、チューイーと呼ばれるシリコンの棒を使用しましょう。奥歯から前歯まで均等に噛んで、アライナーを歯の根元までしっかりと密着させてください。

特に、新しいアライナーに交換した直後や追加アライナーを初めて装着する際には、アライナーが浮きやすいです。チューイーをしっかり噛んで、アライナーと歯が密着するようにしましょう。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正において、追加アライナーが必要になるケースは様々です。治療計画の再評価、患者さまの要望、または歯や顎の状況により、追加アライナーの作製が行われることがあります。

重要なのは、アライナーの正しい装着方法と、指示された装着時間を守ることです。アライナーを1日20~22時間装着し、適切な時期に新しいアライナーに交換することが治療の成功に不可欠です。

また、アライナーが歯の根元までしっかりと装着されているか確認し、必要であればチューイーを使用して密着させましょう。追加アライナーの作製にあたって、追加費用が発生する場合もあります。

治療期間の延長も避けられないため、医師の指示を守って治療に励むことが大切です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

アタッチメントについて

アタッチメントとは

アタッチメントとは、歯の表面に付ける歯に近い色をしたコンポジットレジン(合成樹脂)の突起物のことです。歯に何も付いていない状態の場合と、歯の表面にアタッチメントが付いている状態の場合を比較すると、アタッチメントが付いている方がアライナーの保持力が向上され、より精密に歯を動かすことができます。

マウスピースを外した状態の場合、アタッチメントは歯の表面に付けるため、唇や舌が触れるとボコボコして少し違和感がありますが、ほぼ1日中マウスピースを装着しているため、あまり気になりません。

見た目も歯の色に近い色をしているため、ほとんど目立ちません。アタッチメントを付けることによって、歯に加わる矯正力を強め、効率的に歯を動かすことができます。しかし、アタッチメントは形状や設置する場所などによって役割が異なります。

アタッチメントの役割

マウスピースの保持力を強化する

アタッチメントは、歯を動かすだけでなく、マウスピースが浮かないようにマウスピースをしっかりフィットさせ、固定させる役割があります。中途半端にマウスピースを入れてしまうと、治療計画通りの動きにならず、新しいマウスピースに交換しても入らなかったり、浮いてしまうことがあります。そして、歯に何も付いていない状態でマウスピースもツルツルな状態の場合、滑ってしまって歯を動かすための矯正力を十分に加えることが出来ず、治療計画通りに歯は動いてくれません。そのため、アタッチメントを歯の表面に付けることで、マウスピースの保持力を強化し、固定させることで、マウスピースが浮かないように防ぐことができます。

歯に矯正力を加える

アタッチメントには、さまざまな形状があり、設置する場所や個数によって、歯に加わる矯正力をコントロールすることができます。歯を動かしたい方向に適切なアタッチメントの種類を選択し、歯に直接装着していきます。アタッチメントは、アライナーの保持力を強化し、侵入、押し出し、回転、歯根(歯の根っこ)の制御、および移動の場合にアライナーが最適な歯の動きを提供することができます。

アタッチメントの種類

アタッチメントは大きく2つの種類に分かれています。

通常アタッチメント

通常アタッチメントとは、歯科医師が直接設置することができるアタッチメントです。通常アタッチメントは、楕円形(だえんけい)・長方形・傾斜付長方形の3種類が基本的に使用されています。通常の長方形アタッチメントは、サイズおよび傾斜角の調整をすることができます。

最適アタッチメント

最適アタッチメントは、アライン・テクノロジー社が自動で設置します。

最適アタッチメントは、サイズ・形状・設置位置の変更をすることはできません。

(個々の歯冠形態に合わせて最適にカスタマイズされているため。)

最適アタッチメントは、回転用・挺出用・ルートコントロール用・過蓋咬合用などがあります。

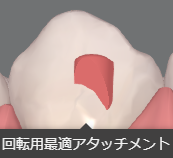

回転用最適アタッチメント

回転とは、歯軸(歯の長軸)を中心に回転することです。歯が捻転(ねんてん)(歯がねじれている)している場合に、回転力を加えて歯列弓上に正しく排列させます。この回転用最適アタッチメントを使って、犬歯や小臼歯の捻転(歯のねじれ)を解消させることができます。

捻転には3種類あります。近心捻転・遠心捻転・翼状捻転(対称捻転)があります。

近心(きんしん)とは、歯の中心に近づく方向をいいます。

遠心(えんしん)とは、歯の中心に遠ざかる方向をいいます。

翼状捻転(よくじょうねんてん)とは、上顎中切歯が左右対称に歯がねじれているものです。対称捻転(たいしょうねんてん)ともいわれています。

前歯部挺出用(オープンバイト用)最適アタッチメント

前歯部挺出用アタッチメントは、開咬(かいこう)の症例で用いられるアタッチメントです。開咬とは、奥歯は咬み合っていても、上下の前歯が咬み合わず隙間がある歯並びのことをいいます。オープンバイトともいわれています。上下の前歯の隙間に舌を押しつけてしまう癖(舌癖)があるのも特徴的です。

挺出(ていしゅつ)とは、歯軸(歯の長軸)に沿って歯冠(しかん)方向に矯正力を加えると、歯を引っ張るように移動させたりすることを挺出といいます。

過蓋咬合用最適アタッチメント

過蓋咬合用最適アタッチメントは、過蓋咬合(かがいこうごう)の症例で用いられます。過蓋咬合とは、上下で咬み合わせた時に前歯の咬み合わせが深く、下の前歯が2/3以上見えない状態のことをいいます。ディープバイトともいわれています。オープンバイトと対称にディープバイトは、圧下させます。圧下(あっか)とは、歯根(歯の根っこ)方向に矯正力を加え、歯を歯根の方へ移動させることをいいます。そして、アライナー(マウスピース)にバイトランプを設置させることにより、過蓋咬合が改善されます。バイトランプとは、主に過蓋咬合の症例で用いられ、奥歯の挺出を阻害しないように、アライナー(マウスピース)の上の前歯の裏側に奥行き最大3㎜の突起物を設置します。上下の歯を咬み合わせた時に、バイトランプに下の前歯が当たるように設置されており、下の前歯が当たることにより、奥歯の咬み合わせを浮かせることができます。バイトランプは自動設置ではなく、歯科医師の判断により設置されます。

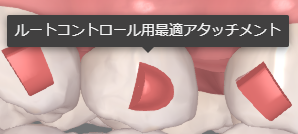

ルートコントロール用最適アタッチメント

「ルート=根」なので”歯の根っこ”のことをいいます。

ルートコントロール用最適アタッチメントとは、正中離開(せいちゅうりかい)(前歯の隙間)や抜歯した部分の空隙閉鎖、歯が傾いている場合などに用いられ、歯根(しこん)を動かすためのアタッチメントです。上の前歯や上下の犬歯・小臼歯などに適用されます。2つの最適アタッチメントを設置するスペースが不十分あるいは干渉が想定される場合、歯に最適アタッチメントを1つとアライナー(マウスピース)にプレッシャーポイントを設置します。

プレッシャーポイントとは、過蓋咬合の症例などで用いられ、前歯の圧下や小臼歯を挺出させたい場合に、アライナーの舌側に設置し、圧下力を歯の長軸に沿って誘導します。上下の前歯と下の犬歯などに適用されます。

アタッチメントの注意点

① 歯磨きを丁寧に行う。

インビザライン矯正は、マウスピースを外すことはできますが、アタッチメントを外すことはできません。そのため、アタッチメントの周りに汚れが溜まりやすく、着色も付きやすく、見た目が悪くなってしまうため、アタッチメンとの周りも丁寧に歯磨きをお願いいたします。ただし、強く磨きすぎると、アタッチメントが外れる可能性があるので注意してください。

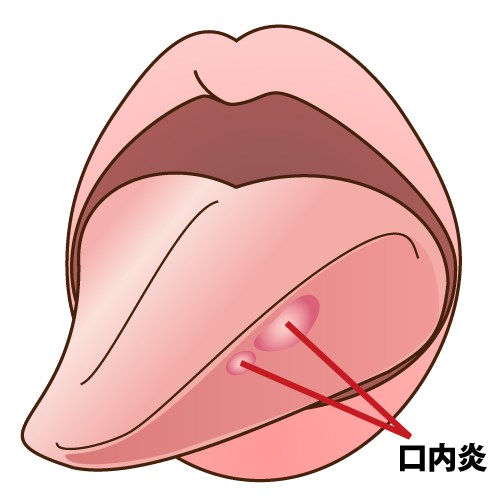

② 口内炎

アタッチメントは歯の表面に装着するため、アタッチメントの先端部分が頬の粘膜にこすれて口内炎になる可能性があります。アタッチメントは、マウスピースをほぼ1日中装着しているため、口腔内で直接粘膜に接触する時間は少ないですが、アタッチメントが粘膜にこすれて切り傷になったり、口内炎になる可能性があります。

③ 着脱をしっかり行う。

歯にアタッチメントが付くと、マウスピースが外しにくくなり、装着しづらくなります。そのため、マウスピースを中途半端に入れたままにすると、矯正力が十分に加えられず、治療計画通りの動きにならなくなってしまい、治療期間が延びてしまう可能性があります。そして、マウスピースを外すときも無理矢理外してしまうと、アタッチメントが外れたり、マウスピースが破損する可能性があるため注意してください。マウスピースの着脱は、正しい方法で行い、慣れるまで時間がかかりますので、しっかり着脱の練習をしておきましょう。着脱が難しい場合は、気軽にスタッフへお声掛けをお願いいたします。

④ アタッチメントが外れることがある。

アタッチメントはさまざまな原因で外れることがあります。アタッチメントが外れた場合は、再装着する場合があります。そして、アタッチメント以外に顎間ゴム用のボタン類が外れた場合は付け直す必要がありますので、外れたことに気づいたら、医院へご連絡をお願いいたします。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正で行う遠心移動って何?メリットや方法を解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

歯列矯正において、歯並びを整えるためには歯を綺麗に並べるスペースが必要です。一般的には、このスペースを確保するために抜歯をすることが多いです。

しかし、健康な歯を抜歯することに対して、抵抗や恐怖を感じる方も多くいます。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で行う遠心移動では、抜歯を行わずに歯を綺麗に並べるためのスペースを確保できます。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正で行う遠心移動のメリットや方法について詳しく解説します。「歯の矯正治療を希望しているけれど抜歯に抵抗がある」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

遠心移動とは?

遠心移動とは、歯を後方へ移動させることを指します。矯正治療では、乱れて生えた歯を綺麗に並べるためのスペースが必要であり、一般的には抜歯が選択されます。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を使用する矯正方法では、遠心移動が効果的とされています。そのため、遠心移動はマウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正治療で用いることが多いです。

ただし、必ずしも遠心移動によって歯を綺麗に並べるためのスペースを確保できるわけではありません。遠心移動によって歯を移動させるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・奥歯の後方に十分なスペースがある

・顎間ゴムを適切に使用できる

それぞれ詳しく解説します。

奥歯の後方に十分なスペースがある

歯は顎の骨の上に生えているため、奥歯の後方に歯が移動できる十分なスペースがなければ、遠心移動はできません。顎が小さい場合は奥歯の後方に十分なスペースがないことが多いため、遠心移動で歯並びを整えるためのスペースは確保できないでしょう。

顎間ゴムを適切に使用できる

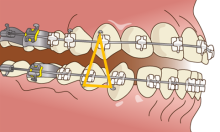

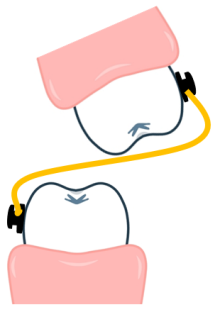

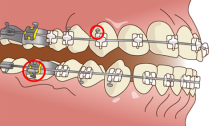

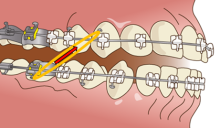

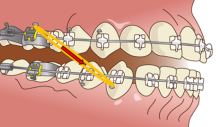

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を用いて遠心移動をする際は、顎間ゴムを使用します。マウスピースに顎間ゴムを取り付けるためのボタンを設け、上下のマウスピースを連結するように顎間ゴムを装着します。

顎間ゴムは1日に20時間以上装着する必要があり、口を大きく開けると切れる可能性があります。そのため、常に予備を携帯しなければなりません。

また、顎間ゴムは毎日新品のゴムに交換する必要があります。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で遠心移動をするためには、顎間ゴムの使用ルールを守ることが求められます。

遠心移動を行うメリット

遠心移動を行うことで、抜歯が必要な症例であっても、抜歯をせずに治療が可能になります。

歯並びが乱れる主な原因は、顎が小さいために歯が生えるスペースが不足していることです。従来のワイヤー矯正では、歯を綺麗に並べるスペースを確保するために、健康な歯を抜歯するのが一般的でした。

しかし、健康な歯を抜歯することに抵抗や恐怖を感じる患者さんもいます。健康な歯を残しながら歯を動かすためのスペースを作り出し、歯並びを整えられることが、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で遠心移動を行うメリットです。

遠心移動が必要な症例

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を使用して矯正する際に、すべての症例で遠心移動が行えるわけではありません。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正治療において、遠心移動が必要となる可能性が高い症例は、以下の3つです。

・叢生(ガタガタした歯並び)

・上顎前突(出っ歯)

・下顎前突(受け口)

ただし、これらの症例であっても、必ずしもマウスピース型矯正装置(インビザライン※)で遠心移動ができるわけではありません。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での遠心移動が適応となる症例は、一般的には軽度な症例が多いためです。

重度の出っ歯や、歯の重なりが強い症例、骨格に問題がある症例は、遠心移動で歯を綺麗に並べるためのスペースを確保するのが難しいです。抜歯や外科手術が必要になるでしょう。

遠心移動の方法

遠心移動では、一番奥の歯から順番に動かしていきます。一番奥の歯から動かし始め、次に奥から二番目の歯という流れで進んでいきます。

前歯を動かせるスペースが確保できたら、前歯を綺麗に整えます。そのため前歯の並びが良くなるのは、治療の中盤以降になります。

さらにマウスピース型矯正装置(インビザライン※)単独の遠心移動の限界は2mm程度といわれています。

日本人は奥歯の後方の骨の奥行きが少なく、遠心移動ができないこともあります。

遠心移動の失敗例

遠心移動を行っても、必ずしも計画通りに歯を綺麗に並べるためのスペースを確保できるわけではありません。遠心移動は難しい技術のため、失敗する可能性もあります。

遠心移動の失敗例には、計画通りに歯が奥に移動しなかったり、遠心移動によって噛み合わせが悪化したりすることが挙げられます。これらの失敗には、以下のような原因が挙げられます。

・奥歯の後方の骨の奥行きが足りなかった

・親知らずを抜いていなかった

・顎間ゴムを適切に使用しなかった

歯が移動するための骨が不足している場合や親知らずが存在する場合、遠心移動による歯の移動は難しいです。治療開始前にレントゲンやCTを撮影して、親知らずの有無や遠心移動ができる距離を計測するのが重要です。親知らずが存在する場合は、抜歯する必要があります。

顎の骨のサイズや親知らずが原因で、奥歯の後方にスペースが不足していることもあるでしょう。無理に遠心移動を行っても、歯は奥に移動しません。

このような状態で無理に矯正治療を進めると、逆に前歯が前方に突出したり噛み合わせが悪くなったりする可能性があります。

また、遠心移動を行うための条件として、顎間ゴムを適切に使用できることが挙げられます。顎間ゴムは1日に22時間以上装着する必要があり、患者さん自身で装着しなければなりません。

装着時間が短かったり、装着方法が誤っていたりすると、遠心移動の失敗につながります。遠心移動に失敗した場合、治療をやり直す必要があり、治療期間が伸びます。

どんな治療でも、メリットだけでなくデメリットが存在します。治療前には、メリットだけでなくデメリットについても十分理解することが重要です。

遠心移動でスペースを確保できない場合の対処法

遠心移動を行った結果、歯を綺麗に並べるためのスペースを十分に確保できないこともあります。そのようなケースでは、以下の方法でスペースを確保します。

・抜歯

・IPR(ディスキング)

・側方拡大

これらの対処法について詳しく解説します。

抜歯

抜歯は、歯を綺麗に並べるためのスペースを最も効果的に作り出せる方法です。抜歯をする場合は、前から4番目または5番目の上下の歯、合計4本の歯を抜くことが多いです。

しかし、健康な歯を抜く必要があるため、抵抗や恐怖を感じる方が少なくありません。遠心移動は抜歯をしないで矯正治療ができる方法と前述しましたが、できない場合は抜歯しなければならないケースもあります。

IPR(ディスキング)

IPRは、歯と歯の間を削ることで、歯を綺麗に並べるためのスペースを確保する方法です。削るといっても、虫歯治療のように大きく削るわけではありません。1本あたり0.2~0.5mm程度削ります。

IPR後に見た目が大きく変化することや削った部分がしみることはほとんどありません。

歯を削る量は極わずかですが、複数の歯にIPRをすることで、歯を綺麗に並べるためのスペースを確保できます。IPRで確保できるスペースは遠心移動と同じ程度なので、IPRと遠心移動を併用するなどの工夫が必要です。

側方拡大

側方拡大は、歯列を横に広げることで歯と歯の隙間を増やし、歯を綺麗に並べるためのスペースを確保する方法です。取り外し可能な専用の装置を使用して、歯列を徐々に横に広げます。

ただし、成長期のこどもと比較して、大人は歯列をあまり拡張できません。また、拡張しすぎると顎の骨から歯が飛び出す可能性があるため、治療は慎重に行われます。

まとめ

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を使用する矯正における遠心移動について解説しました。遠心移動を行うことで、抜歯をせずに歯を綺麗に並べるためのスペースを確保できます。

しかし、遠心移動にはメリットだけではなくデメリットも存在します。遠心移動が失敗すると治療をやり直す必要があり、最終的には抜歯が必要になるケースもあります。

健康な歯を抜歯したくないという場合は、まずは歯科医師に相談して遠心移動が可能かどうか確認してみましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

矯正治療中こんな時どうする?

今回は、歯並びや噛み合わせを治療する歯列矯正治療に、ご自身の環境などが変わり、歯列矯正治療以外で下記のようなことが起こった場合どうしたらいいのか?についてお話していきます。歯の並びや噛み合わせを治療する歯列矯正治療は、骨の中にある歯の根っこを少しずつ動かして治療していくため、治療が始まってから終わるまで数年かかるのが特徴です。数年といっても、大人の方でも約3年、小学生から始めると永久歯に生え変わるまでの期間の1期治療と、永久歯に生え変わってからの2期治療があり、治療が終わるまでに小学・中学・高校と進学していくことも多くあります。数年に及ぶ治療期間の中で、歯列矯正治療以外の様々なことがあります。その時に治療をどうしていけばいいか?悩むかもしれませんが、歯列矯正治療は、一時的に中止や中断をすることが可能な治療なのです。

矯正治療を中止・中断する

歯並びや噛み合わせを治療する歯列矯正治療は、骨の中にある歯の根っこをゆっくりと動かして治療していきます。長期にわたる治療のため、治療中に大切な行事やイベント・予期せぬことがおきた時には、一時的に装置を外したりして中止や中断ができます。ただし、歯が元に戻ってしまわないようにする事も必要です。また、患者様のご都合で装置を外した場合や、あらたに付け直す場合は、別途費用がかかることがかかりますのでご注意ください。では、どんな時に装置を外すのを考えるのか、治療の途中で中止や中断をするかそれぞれお話します。

結婚式や成人式

矯正の装置を取ってほしいと相談される時に、一番多いのが結婚式です。特に女性の方が気になるようで「〇月に結婚式があるのですが、矯正の装置を外すことは可能ですか?」っと。ご自身の結婚式だと人生で一番輝く日です。写真の前撮りや、挙式、新婚旅行などで写真やビデオも多く撮ることがあります。特にワイヤーでの治療中で気になさるようです。ワイヤー治療で使用している、ブラケットとワイヤーを一時的に取るのは可能ですが、装置を取っている間に歯が元に戻らないように、当院では外している間につける透明のマウスピースをお渡ししております。また、装置の取り外し・付け直しには別途費用がかかります。成人式での場合も同様です。

妊娠・出産

歯列矯正治療中に、妊娠・出産を経験される方もおられます。この場合、装置を外すことはほとんどないですが、悪阻で通院できない・出産前後も通院できないことがあります。矯正の装置が外れてなければ、体調が戻るまで矯正の治療は一時中断になります。この中断の間が長くなればなるほど治療期間も長くなり、治療が終わるのが遅くなります。

病気や怪我

年齢に関係なく、病気や怪我をすることはあります。基本的には、体調が悪いときは装置をしなくてもよいですが、矯正の装置を外してしていないときは治療をしていないと同じなので治療期間が延びてしまうことがあります。また、マウスピースでの治療をされているかたは、アライナー(マウスピース)をとっている時間が長くなってしまうと、アライナーが合わなくなってしまうので長時間外すのはおやめください。

入院

病気や怪我の時と同じですが、入院の内容によって変わります。もし、全身麻酔が必要な場合などの手術があると、矯正の装置によっては装置をとらないといけない場合があります。入院先の担当医から指摘された時は、矯正歯科の主治医にご相談ください。

MRIなどのレントゲン

当院でもたまにお問い合わせがありますのが、「MRIを撮ることになった。矯正をしていることを伝えると矯正の先生に確認をしてほしいと言われた」と、おそらくMRIを撮るときの説明で、体の中に金属はないですか?と聞かれますので、その際に「矯正治療中で口の中に矯正の装置がはいっている」と伝えると、矯正の先生にMRIを撮っても大丈夫か確認してほしい流れになります。首から下のMRI撮影は、大丈夫です。とお伝えはしておりますが、撮影する体の部位によっては、MRI撮影前に矯正の装置を一旦とることがあります。MRIの撮影が終わりましたら再度矯正の装置を付け直ししますので、ご来院いただいております。MRIの撮影をするときは、部位の確認をする必要がありますので当院までお電話をお願いいたします。

旅行(修学旅行など)

短期間の旅行(修学旅行・自然学校など)の時、取り外しができる装置は、旅行中に関してはつけなくても大丈夫です。もし旅行に持っていく場合は、紛失しないように気をつけてください。紛失した場合は、再製作料が別途必要になります。同じ取り外しができる装置にマウスピース(インビザライン)がありますが、マウスピースでの治療の方は毎日22時間装着が必須なため、旅行中もアライナーはつけるようお願いします。

県外への引っ越し

歯並びや噛み合わせを治療する歯列矯正治療は、治療の期間が長いため矯正治療中に、進学や就職などで県外に引っ越される患者様もおられます。引っ越しを機に当院での治療を中止して他院へ転医する場合と、引っ越し先から治療が終わるまで通われるか、二つ選択肢がございます。当院では、県外に引っ越し後も月に一回通われている患者様が多いです。

- ・受験で県外の学校を目指している

- ・就職したら勤務先が県外になる

- ・仕事の転勤が決まった(県外の場合)

- ・結婚して県外に引っ越す

など、矯正治療中に県外など遠くへ引っ越しの予定がある時は、主治医にお知らせください。今後の治療計画の見直しが必要になります。引っ越しと同時に転医する場合は、治療の中止のお話や、紹介状や転医資料(別途費用)のお渡しなどがありますので、急なお申し出だと対応出来かねることがあります。予定が分かり次第、お知らせください。

海外への留学

当院には、近隣に神戸市外国語大学があるため、矯正の治療の途中で数か月ほど海外へ留学される患者様が多いです。ワイヤーで治療中かマウスピースでの治療中かで対応が異なりますが、どちらも矯正の治療を一時中断して帰国後にご連絡をいただき、治療を再開していきます。留学中に装置が外れた等のトラブルは避けられませんが、留学する時期に応じて治療をしていきます。留学が決まった時点で、主治医にご相談ください。

今回は、長期に渡る矯正の治療中に起こりうることで、治療を一時中断や中止するときの事例についてお話しました。治療の期間が長くなるとその間に様々なことが起こります。上記に書いたこと以外でも、こんな時はどうすればいいか?と思うことがありますたら、当院の主治医もしくわスタッフまでお気軽にご相談ください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で気になるすきっ歯を矯正!メリットや期間も解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)でのすきっ歯の矯正を検討されている方もいるのではないでしょうか。

今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療ですきっ歯を矯正するメリット・デメリットや矯正にかかる期間、費用について解説します。すきっ歯の原因や放置してはいけない理由もご紹介するので、すきっ歯が気になっている方や矯正を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

すきっ歯とは?

すきっ歯とは、歯と歯の間にすき間がある状態のことです。歯列全体にすき間がある空隙歯列(くうげきしれつ)と、前歯にすき間がある正中離開(せいちゅうりかい)の2つにわけられます。

特に前歯のすきっ歯は目立ちやすいため、コンプレックスを抱える原因になることも多い歯並びです。

どうしてすきっ歯になるの?

すきっ歯の原因は、生まれつきのものと、後天的なものがあります。すきっ歯の主な原因を確認しましょう。

歯が小さい

歯のサイズは遺伝の影響を受けます。生まれつき小さい歯、矮小歯(わいしょうし)があると、すきっ歯になることがあります。

顎の大きさに対して歯が小さく、歯と歯の間にすき間ができるのです。

歯の本数が少ない

永久歯は、親知らずを除いて上下合わせて28本あるのが正常です。

しかし、生まれつき歯の本数が少ないことがあります。歯の本数が少ないと、すき間ができてすきっ歯になるでしょう。

歯の本数が多い

生まれつき歯の本数が多い過剰歯も、すきっ歯の原因です。過剰歯が上の前歯の間に埋まっている場合、前歯が過剰歯に押されてすき間ができます。

過剰歯は顎の骨に埋まっていることも多く、確認するためにはレントゲン検査を行う必要があります。

上唇小帯に異常がある

上唇小帯とは、上の前歯の中央から歯茎に伸びている筋のことです。上唇小帯の太さや位置には個人差があります。

通常より太く、歯の根元まで伸びている場合、歯と歯の間にすき間ができてすきっ歯になるでしょう。

すきっ歯の原因になる癖がある

舌や唇の癖が原因ですきっ歯になることがあります。舌や唇で歯に力を加えると、歯が外側に押し出されてすき間ができるのです。

すきっ歯の原因になる癖や習慣は、以下のとおりです。

・指しゃぶりをする

・舌先を前歯の裏に押しあてる

・下唇を噛む

・爪を噛む

・頬杖をつく

癖が原因ですきっ歯になった場合、矯正治療で歯並びを整えてももとの歯並びに戻る可能性があります。矯正治療と並行して、癖の改善を行いましょう。

歯ぎしりをする

歯ぎしりで歯に強い負担がかかると、すきっ歯になることがあります。日常的に歯ぎしりをしていると、徐々に歯が移動してすき間ができるのです。

歯ぎしりはストレスや噛み合わせの悪さが原因で無意識に行われ、歯や歯茎、顎の骨に大きなダメージを与えます。歯並びだけでなく、肩こりや頭痛など、全身の不調の原因にもなるでしょう。

抜歯した

歯列矯正で抜歯をした場合、すきっ歯になることがあります。歯をきれいに並べるスペースを作るために抜歯をしますが、抜歯であいたスペースが埋まらないことがあるのです。

すきっ歯を放置してはいけないのはなぜ?

すきっ歯を治療せずに放置すると、心身の健康にさまざまな悪影響を及ぼします。すきっ歯を放置してはいけない理由は、以下のとおりです。

虫歯や歯周病になる

すきっ歯を放置すると、虫歯や歯周病のリスクが高まります。歯のすき間に食べカスが詰まり、細菌が繁殖しやすくなるためです。

適切に口腔ケアをしなければ、トラブルが起こりやすいでしょう。

胃腸に負担がかかる

歯と歯の間にすき間がある状態では、うまく食べ物を噛み切ることができません。しっかりと咀嚼しないで食べ物を飲み込むと、胃腸にかかる負担が大きくなります。

発音障害を引き起こす

発音するときに歯と歯のすき間から空気が漏れるため、発音障害を引き起こす可能性があります。特に、サ行やタ行の発音に影響を及ぼしやすく、いわゆる舌っ足らずなしゃべり方になることが多いです。

コンプレックスの原因になる

すきっ歯は見た目がよくないため、コンプレックスの原因になることがあります。特に、前歯のすきっ歯の場合、会話や食事のときに目立ちやすいです。

口元を気にして、笑顔になることや人前で会話することを避けるなど、精神面にも悪影響を及ぼすでしょう。

歯並びや噛み合わせが悪化する

すきっ歯を放置すると歯と歯のすき間がさらに広がり、歯並びや噛み合わせが悪化する可能性があります。歯並びに悪影響を及ぼす癖や習慣など、すきっ歯の原因が改善されないと歯に負担がかかり続けるためです。

すきっ歯で噛み合わせが悪化すると、顎の関節に負担がかかります。頭痛や肩こり、顎関節症などさまざまな不調の原因になるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正するメリット

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を治療するメリットは、以下のとおりです。

目立ちにくい

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療では、薄く透明な目立ちにくいマウスピースを用いて歯並びを整えます。ワイヤー矯正の場合、矯正装置が目立つことから治療をためらう方が少なくありませんでした。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は装着していても周囲の人にほとんど気づかれません。

ご自身で着脱できる

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)はご自身で着脱できるため、食事や歯磨きをふだんどおり行えます。固定式のワイヤー矯正では食事に制限がありますが、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療なら食事制限もありません。

マウスピースを取り外して口腔ケアをできるため、虫歯や歯周病のリスクも低減できるでしょう。

歯並びと噛み合わせの治療を同時にできる

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での治療は歯並びの改善と同時に、噛み合わせの治療も可能です。すきっ歯の見た目だけが気になる方がいるかもしれませんが、噛み合わせの悪さは全身の不調を引き起こす原因にもなるため、早期に改善しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正するデメリット

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での治療は多くのメリットがありますが、デメリットもあります。すきっ歯の治療をする際は、メリットだけでなくデメリットも把握することが大切です。

自己管理が必要である

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、装着時間の管理が必要です。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は1日20~22時間装着しなければなりません。

食事や歯磨きのときに取り外したまま装着を忘れた場合や、頻繁に外していた場合、装着時間が不足して計画どおりに歯が動かない可能性があります。

また、マウスピースは1~2週間ごとに交換する必要があります。交換時期を誤ると、治療がうまく進まないため、しっかりと管理しなければなりません。

治療期間が長い

マウスピースで少しずつ歯に力を加えて歯並びを整える治療方法です。段階的に歯を動かすため痛みが少ないですが、治療にかかる期間はワイヤー矯正よりも長いです。

歯の動き方やマウスピースの管理状況によっては治療が計画どおりに進まず、治療期間が長引くこともあるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正する方法

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正する方法をご紹介します。

部分矯正

インビザライン Goという前歯部分の治療に特化した方法があります。通常のマウスピース型矯正装置(インビザライン※)のパッケージである、インビザライン・エクスプレスも部分矯正として使用することがあります。

マウスピースが透明で目立たない、取り外せるなど、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)のメリットをそのままに部分矯正が可能です。治療可能な範囲が限定されているため、全体矯正と比べて短期間・低価格で歯並びを整えることができます。

ただし、部分矯正はすべてのすきっ歯に適応できるわけではありません。全体的な歯並びの治療が必要な場合や、噛み合わせに問題がある場合など部分矯正では対応できないでしょう。

全体矯正

すきっ歯の治療でも、全体的な歯並びや噛み合わせの改善が必要な症例では、全体矯正が適しています。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)では軽度から重度の歯列不正まで、症例ごとにパッケージが用意されており、あらゆる歯並びのお悩みに対応可能です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)のパッケージは、以下のとおりです。

<マウスピース型矯正装置(インビザライン※)のパッケージ>

| パッケージ | 適応症例 |

|---|---|

| エクスプレス | ・ごく軽度 1〜2本の歯を移動させたい場合の治療 |

| ライト | ・軽度 少しガタガタしている歯並びや、軽度の不正咬合の治療 |

| モデレート | ・中度 大きく噛み合わせを変える必要のない症例など、中度の歯列不正の治療 |

| コンプリヘンシブ | ・重度 あらゆる歯列不正の治療 |

治療計画や歯並び・噛み合わせの状態などによって、使用するパッケージは異なります。歯科医師とよく相談して、ご自身に適した治療を受けましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正する場合の期間

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正する場合の期間は、矯正方法によって異なります。治療期間の目安は、以下のとおりです。

・部分矯正:3~10か月

・全体矯正:2~3年

部分矯正で治療できれば、治療期間を大幅に短縮できます。全体矯正の場合、治療期間は長くなりますが歯列全体と噛み合わせも含めた矯正が可能です。

治療方法は歯並びや噛み合わせの状態によって、歯科医師が判断します。

また、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での治療をはじめ、矯正治療後は歯並びを安定させる保定期間を設けなければなりません。リテーナーを使用して、歯が治療前の状態に戻る後戻りを防ぐための大切な期間です。

保定期間は、矯正治療にかかった期間と同程度とする歯科医院が多いです。きれいに治療した歯並びを維持するために、歯科医師の指示に従ってリテーナーを装着しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正する場合の費用

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正する場合の費用の目安は、以下のとおりです。

・部分矯正:200,000~400,000円

・全体矯正:700,000~1,000,000円

矯正治療は保険適用にならないため高額ですが、部分矯正であれば費用を大幅に抑えられます。

ただし、部分矯正では治療できないすきっ歯もあります。歯科医師とよく相談して、最適な治療を選択することが大切です。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療では、透明で目立たないマウスピースを使用して気になるすきっ歯を改善できます。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は取り外せるため、矯正中でも食事や歯磨きをふだんどおり行えることが大きなメリットです。

すきっ歯は見た目だけの問題でなく、放置すると虫歯や歯周病のリスクが高まり、発音に支障をきたす可能性もあります。食べ物をうまく噛み切れず胃腸に負担がかかる、歯並びや噛み合わせが悪化するなどのリスクもあるため、矯正治療によって改善しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)ですきっ歯を矯正する場合、症例によっては比較的短期間・低価格で歯並びを整えることができます。どの治療方法が適しているかは、歯科医師がお口の状態をチェックして判断します。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)でのすきっ歯の矯正を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

矯正中に起こりやすい歯肉(歯ぐき)のトラブル

今回は、歯列矯正中に起こりやすい歯肉のトラブルである、

- ・ 歯肉退縮 (しにくたいしゅく))

(歯肉が下がったり、瘦せたりする現象のこと)

・ 歯肉炎(しにくえん)

(歯肉に痛みを感じたり、出血する現象のこと)

の2つについてご紹介いたします。

矯正をすると歯肉が下がってしまう原因

① お口の中のお手入れ不足

お口の中のお手入れ不足により、歯の汚れが溜まることで歯肉が炎症を起こしてしまいます。歯肉の炎症が続くと、歯肉の細胞やコラーゲンが破壊されて歯肉が下がってしまいます。歯肉が下がることを歯肉退縮と言います。

② 矯正装置のお手入れ不足

矯正治療中は、お口の中に装置を使用します。

装置がお口の中についていると歯磨きが行い辛く、取り外し式の装置の場合でもお手入れ不足だと装置に付着した汚れにより歯肉に炎症を起こして、歯肉が下がってしまいます。(歯肉退縮)

③ 過度な矯正力

矯正治療では歯を動かすために、歯に力をかけています。

矯正の力は、歯を支えている骨に伝わり、骨の吸収や再生という代謝が起こります。

そして、歯にかける矯正の力が強い場合、歯を支えている骨の再生がうまく行われない可能性があります。歯を支えている骨の再生がうまく行えない場合は、歯肉退縮が起きてしまいます。

④ 骨が薄い部分に歯が移動する

歯を支える骨が薄いところに力をかけると、骨の代謝がうまく行われず、歯を支える骨の再生も行えない可能性があります。

歯にかける矯正の力が強い場合と同様で、歯を支えている骨の再生が行えないと歯肉退縮が起こってしまうことがあります。

歯肉が下がると起こるデメリット

① 見た目が気になる

歯肉が下がる(歯肉退縮と言います)と

- ・ 歯が長く見える

・ 歯と歯の間に隙間ができる(ブラックトライアングル)

ため、見た目が気になる方もいらっしゃると思います。

② 知覚過敏の症状を感じることがある

知覚過敏とは、冷たいものや温かいものなどの刺激で歯が痛む状態です。

歯肉退縮をして出てきた歯の根っこの部分は、エナメル質で保護されていないため刺激に敏感なので、冷たいものなどの刺激を受けると歯に痛みを感じます。

③ むし歯になる

歯肉退縮により出てきた歯の根っこの部分(歯根 しこん)は、非常に虫歯になりやすいです。

通常の歯は硬いエナメル質で保護されていますが、歯根は本来であれば歯肉に覆われている部分であるためエナメル質はありません。

歯根が露出すると、露出している部分に細菌が繁殖しやすくなります。

歯根の虫歯は進行が早く、重症化すると歯の根っこの神経(歯髄 しずい)や骨(歯槽骨 しそうこつ)にまで進行する可能性があります。

④ 歯がグラグラする

歯肉退縮をしていると、歯肉を支えている骨が通常より少なくなっている可能性があります。

そのため、歯を支える骨が少なくなっているため歯がグラグラすることがあります。

歯肉が下がったと感じたらすること

① お口の中のお手入れを丁寧に行う

しっかりお口の中のお手入れをすることにより、歯肉の炎症を抑えることが大事になります。歯肉の炎症を無くすことで、歯肉が退縮するのを防ぐことができます。

お口の中に矯正装置が入っている場合、歯ブラシのみでの清掃だけではきれいにすることは難しいかと思います。

そのような場合には、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具の使用をおすすめします。

② 装置のお手入れを丁寧に行う

お口の中のお手入れと同じくらい装置のお手入れも大切になります。

取り外し式の装置を使用している場合、装置をきれいに保つために科学的な洗浄も大切です。

当院では、取り外し式の装置を使用している患者様に洗浄剤のご使用を勧めています。殺菌効果などがあるため、装置を清潔に保つことができるでしょう。

③ 矯正装置の不良をそのままにしない

矯正装置が合わなかったり、歯や歯肉に違和感がある場合は早めに歯科医院に受診するようにしましょう。

装置の調整を行うことで、歯肉の退縮を防ぐことができます。

④ 歯科医師に相談してみましょう

歯肉が退縮していると感じたら、まずは一度歯科医師に相談することをおすすめします。可能な範囲で矯正装置の調整や歯周病の治療を受けることで、症状の悪化を防ぐことができます。

歯肉退縮が起きやすい人の特徴

- ・ 歯列矯正をしている方

・ もともとの歯肉が薄い方

・ 歯磨きが充分に行えていない(磨き残しがある)方

・ 歯ブラシの(歯に対する)当て方が強い方

・ 歯周病の方

・ 喫煙習慣などにより口腔内の環境が悪い方

・ 歯ぎしりや食いしばりのクセがある方

・ 歯の噛み合わせが悪い方

5.矯正中に歯肉炎(しにくえん)になってしまう原因

① 歯列矯正をしている

歯肉炎は歯列矯正中に起こりやすい症状になります。

ワイヤー矯正とマウスピース矯正のどちらの矯正装置でも歯肉炎は起こりやすいと言えます。

ワイヤー矯正の場合、矯正装置の影響で歯が磨きづらくなってしまうのが原因になります。歯に磨き残しが溜まっていくとプラークといわれる細菌の塊が増え、

歯肉に炎症を起こしてしまいます。

マウスピース矯正の場合、食事と歯磨きの時はマウスピースを外していただいています。そのため、歯磨きも行いやすいです。ですが、歯磨きを行わずにマウスピースを装着してしまうと、歯にぴったりと細菌がくっついているままになるため、虫歯になるリスクが高くなります。

② お口の中のお手入れ不足

歯肉炎はお口の中のお手入れ不足により、歯の汚れが溜まることで歯肉が炎症を起こしてしまいます。

歯に汚れが溜まっていることで、細菌がさらに増殖します。

歯磨きを定期的に行わなかったり、細かい部分まで磨けていない影響で歯肉に炎症が起きます。

また、定期的に歯磨きを行っていても歯ブラシの種類が合っていない場合や歯を磨く時間が短すぎる場合にも歯肉炎が起きてしまう可能性があります。

③ 生活習慣による影響

歯肉炎は、喫煙やストレスなどの生活習慣が原因で歯肉炎を発症することもあります。また、免疫の低下や血行不良などによってお口の中の環境が乱れることで歯肉炎になる可能性もあります。

歯肉炎は誰でも発症のリスクがあるお口のトラブルだといえるでしょう。

矯正中の歯肉炎には要注意

歯肉炎はさまざまな人が起こる可能性のあるお口のトラブルです。

その中でも歯列矯正中に起こる歯肉炎は特に注意が必要になります。

① 放置していると危険

歯肉炎が起きてしまって、そのまま放置しておくのは危険です。

歯肉炎は放置していると、歯周病(ししゅうびょう)や歯槽膿漏(しそうのうろう)になってしまう可能性があります。

歯肉の炎症が段々と進行することで、歯を支えている骨が溶けてしまい、歯がグラグラし、最悪の場合だと歯が抜けてしまいます。

歯肉炎は徐々に進行していくので、気がついたら素早く対処することをおすすめします。

② 完治するのに時間がかかる

歯肉炎を発症してしまったら、なかなかすぐには治りません。

一度治ったとしても、再発する可能性高いため完治するには時間がかかるという認識を持っておくといいと思います。

矯正治療中に、歯肉炎起こしてしまうと歯につけている装置が歯肉に埋まってしまうこともあります。歯肉炎の影響で、装置を付けられなくなると、矯正の治療期間や診療時間が長引いてしまう可能性も考えられます。

歯肉炎に気がついたらすること

① 歯磨き習慣を改善する

歯肉炎になってしまったら、まずは歯磨き習慣を見直してみましょう。

特に矯正中だと、口の中に装置があることで歯磨きが行い辛く、細かいところまで磨くことが難しくなります。普通の歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやワンタフトブラシ(1本ブラシ)などの清掃補助用具を使用することで細かい部分の汚れを落としやすいのでおすすめです。

また、食後に歯を磨く習慣を身に付けましょう。

② 歯医者さんで歯のクリーニングを受ける

歯肉炎が発症してしまったら、かかりつけの歯医者さんでアプローチしてもらうことをおすすめします。

歯肉の状態やプラークや歯石などの歯の汚れを取り除いてもらうことができます。

クリーニングを定期的に受けることでお口の中の環境の改善に繋がります。

普段の歯磨きでは取り切れない部分もあるので、定期的に歯医者さんに通うと良いでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正中に噛み合わせが悪くなる原因と対処法を解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

噛み合わせが悪いことに悩み、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での治療を検討している方がいるかもしれません。しかし、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正中に噛み合わせが悪くなる可能性もあります。噛み合わせが悪くなると不安に思うでしょう。食事の際にストレスを感じるかもしれません。

今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正で噛み合わせは治せるのかどうかを詳しく解説します。噛み合わせが悪いまま放置した場合に起こり得るリスクや、矯正中に噛み合わせが悪くなったときの対処法もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

正しい噛み合わせとは?

まずは、正しい噛み合わせを知りましょう。正しい噛み合わせとは、以下の3つを満たしている状態のことをいいます。

歯の上下左右が対象である

歯の上下左右が対象であることが、正しい噛み合わせの条件です。

歯の上下が対象かどうかは、歯の正中線で判断します。正中線とは、前歯2本の歯の間にある線です。正中線が上下ぴったりと合う場合は、歯の上下が対象であるといえます。

左右が対象かどうかを確認する際に、注意するべきなのは顎の位置です。下顎の位置は、姿勢や生活習慣、癖によってずれることがあります。

歯ぎしりの癖がある、片側の歯で食べ物を噛む癖がある、頬杖をつく癖がある場合は、左右の位置がずれやすくなります。

噛み合わせの深さが適切である

噛み合わせの深さは、2~3mm確保されているのが通常です。歯を噛み合わせたときに、上の前歯が下の前歯を2~3mm覆っており、上下の前歯のすき間が2~3mmあれば、正常に食べ物を噛み切れます。

噛み合わせが深すぎても浅すぎても、適切な噛み合わせとはいえません。

上の歯1本が下の歯2本に支えられている

歯は先端が尖っているため、下の歯と歯の間に上の歯が収まるのが正常です。つまり、歯を噛み合わせたときに、上の歯1本が下の歯2本に接触するのが理想です。

上の歯1本と下の歯1本が接触している場合は、正しい歯並びとはいえません。歯並びが正しくないということは、噛み合わせも正しくないということです。

噛み合わせが悪いまま放置するリスク

噛み合わせが悪いまま放置するリスクを確認しましょう。

顎に負担がかかる

噛み合わせが悪いと、本来食べ物を噛むときには使わない別の筋肉を使います。噛む際は強い力がかかるので、顎の筋肉に大きな負担がかかります。

顎の筋肉に過度な負担がかかることで、顎関節症や頭痛、肩こりなど、さまざまな症状を引き起こすことがあるのです。顎の筋肉とつながっている耳にも負担がかかる可能性があり、耳に違和感を覚えるケースもあります。

胃腸に負担がかかる

噛み合わせが悪いと、食べ物をしっかりと噛めません。しっかりと噛めないまま飲み込むと胃に負担がかかり、消化不良を引き起こす可能性があります。

特に、お肉や硬いものを好む方は、うまく胃腸で消化されずに胃炎などにつながることがあるでしょう。

見た目に影響を及ぼす

噛み合わせが悪いと、顎に負担がかかることを上述しました。顎に負担がかかり続けると、顔の見た目に影響を及ぼすことがあります。

例えば、本来とは異なる筋肉を酷使したことで顔のエラが張る場合や、顎のバランスが悪くなって受け口になる場合があるでしょう。顔の印象が変わるため、見た目に大きな影響を及ぼします。

虫歯や歯周病のリスクが高まる

噛み合わせが悪いと、食べカスが溜まりやすくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。虫歯や歯周病によって歯を失えば、さらに噛み合わせが悪くなる悪循環に陥るでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の治療で噛み合わせは治せる?

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、歯並びだけでなく噛み合わせも治せる治療方法です。以下の歯並びで噛み合わせが悪くなっている場合は、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正で噛み合わせを改善できます。

上顎前突

いわゆる出っ歯の状態です。出っ歯の場合、噛み合わせたときに上下の歯の位置が正しくありません。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正をすることで歯の位置を正せば、噛み合わせも改善されるでしょう。

過蓋咬合

噛み合わせが深い状態のことです。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で小臼歯を引っ張り出し、高く噛み合うようにして噛み合わせを改善します。

過蓋咬合の場合、叢生を併発している可能性があります。叢生とは、歯並びがガタガタしている状態です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で過蓋咬合と叢生の両方を治せば、歯並びだけでなく噛み合わせも改善できるでしょう。

反対咬合や下顎前突

受け口の状態です。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正で受け口を治せば、噛み合わせも改善できます。

ただし、反対咬合や下顎前突は顎の骨が原因となっているケースも多いです。顎の骨が原因の場合は、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正のみでは改善が見込めません。

矯正中に噛み合わせが悪くなることもある?

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正中に噛み合わせが悪くなると聞いたことがある方もいるでしょう。実際には、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正治療を受けたから噛み合わせが悪くなることはありません。

しかし、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正中に噛み合わせが悪くなったと感じるケースはあります。矯正中に噛み合わせが悪くなる原因は、以下のとおりです。

マウスピースを指示どおりに装着していない

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正中は、マウスピースを1日20~22時間装着しなければなりません。指示に従ってマウスピースを装着しないと、治療計画どおりに歯が移動しない可能性があります。

歯の移動がうまく進まないと、噛み合わせが悪くなったと感じるかもしれません。また、マウスピースを正しく装着できていない場合も、適切に治療が進まず噛み合わせが悪くなったと感じることがあります。

マウスピースが破損している

破損したマウスピースを装着すると、十分な治療効果を得られません。適切な位置に歯が移動せず、噛み合わせが悪くなったと感じる原因になります。

特に、歯ぎしりや食いしばりの癖があると、マウスピースの破損につながりやすいため注意しましょう。

治療の途中である

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正は、マウスピースを交換しながら徐々に歯を動かす治療方法です。そのため、歯の移動中は噛み合わせが悪くなったと感じることがあります。

特に、上下どちらかの歯のみ矯正をしている場合は、噛み合わせが悪くなったと感じる方が多いです。

また、マウスピースの装着中は、噛み合わせたときにマウスピースの厚みも加わります。マウスピースを外すと、当然ですがマウスピースの厚みがなくなるため、噛み合わせが悪いと感じる場合があります。

矯正中に噛み合わせが悪くなったときの対処法

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正中の噛み合わせは、違和感のみで留まることも多いです。日常生活に影響を及ぼすほど噛み合わせが気になる場合は、早めに歯科医院を受診して噛み合わせをチェックしてもらいましょう。

プロにチェックしてもらうことで、本当に噛み合わせが悪くなっているのかどうかがわかります。チェックしてもらったうえで、ご自身でも次のことに気をつけましょう。

マウスピースを正しく装着する

マウスピースを正しく装着することで計画どおりに治療が進み、噛み合わせの悪さを感じなくなるかもしれません。装着時間だけでなく、装着方法なども見直しましょう。

うまく装着できない場合は、鏡の前でマウスピースの着脱を行ってください。歯科医院で正しい方法を指導してもらうことも効果的です。

変形・破損したマウスピースを使わない

変形・破損したマウスピースを使っていると、十分な治療効果が現れません。歯の移動が進まないので、噛み合わせが悪くなったと感じる可能性があります。

変形・破損したマウスピースは使わないようにしましょう。マウスピースが変形・破損したら、歯科医院を受診して新しいマウスピースを作成してもらってください。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正が原因で噛み合わせが悪くなることはほとんどありません。

しかし、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正を適切に行えていないと噛み合わせに違和感を覚えることがあります。矯正中に噛み合わせが悪いと感じたら、まずは歯科医院を受診して医師に噛み合わせをチェックしてもらいましょう。

正しい方法でマウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正を継続することが重要です。噛み合わせを改善すれば、頭痛や顎関節症、肩こりなどの体の不調を改善できるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

歯列矯正治療での痛み

今回は、歯列矯正治療中におこる痛みについてお話します。

痛みが気になって歯列矯正治療を迷っている方はぜひ最後までご覧いただいて歯列矯正治療の痛みについてご理解いただければと思います。

歯列矯正はどのくらい痛い?

歯並びの相談の時に患者様から一番よく聞かれるのが、

「歯列矯正って痛いと聞くけどどれくらい痛いですか?」

「どんな痛みですか?」

「治療中はずっと痛いですか?」

など、痛さや痛みを気にされているかたが多くおられます。

痛いですか?と聞かれると当院では、【痛いです】とお伝えしております。でも、【痛みで治療をやめられた方はいないです】とも加えてお伝えさせていただいております。

とくに、痛みの感じ方は人それぞれで違いますので、痛かったと言われる患者様もいますし、逆にそんなに痛くなかったと言われる患者様もおられます。

矯正治療中におこる痛みは3つ

①歯が動いているとき(ワイヤーやマウスピースを交換したとき)

ワイヤーでの歯列矯正でもマウスピース型の歯列矯正でも、どちらも同じく矯正装置を歯につけて力を加えると歯が動き始めます。歯を少しずつゆっくりと動かして治療していますので痛みがでます。特に最初に装置をつけて歯が動いていくときに痛みを感じることが多いです。

痛みはいつまで続く?

この痛みは、装置をつけてから2~3日がピークで徐々に慣れていき1週間ぐらいで痛みは和らぎます。歯列矯正治療をしている数か月から数年間、すっと毎日痛いわけではありませんので安心してください。個人差はありますが、治療に慣れてくるとワイヤーやマウスピースを交換しても痛みを感じなくなる患者様もおられます。

歯が動くときはどんな痛み?

この時の歯の痛みというのは、虫歯のときのような痛みではなく、歯の根っこがウズウズとうずくような、浮いたような痛みを感じます。なぜなら、上の歯も下の歯も歯槽骨(しそうこつ)という骨に埋まって生えています。歯を動かすというより骨の中に埋まっている歯を動かしていると思ってください。

私自身、矯正治療中ですが、下の前歯が動いているときは、下あごが痛かったですし、上の前歯が動いているときは、鼻の下が痛かった経験があります。歯が痛む、というより歯の根っこ付近が痛くなると思ってください。

痛みをやわらげるには?

ワイヤーの種類にもよりますが、ぬるま湯にお塩を少しいれていただき、口に含んでいただくと温湿布変わりになり痛みが軽減します。お家にある痛み止めの薬を飲んでいただいても大丈夫です。

試験や大会、旅行など大切な予定が入っている場合は終わってからご予約をお取りするようにしていますので予約の際にお伝えください。

ただし、装置が入っている違和感は治療が終わるまであります。治療が終わっても綺麗に並んだ歯が後戻りするのをふせぐために、保定装置を使っていただきます。また保定装置は慣れるまで話しづらいなど痛みとは違う不快感があります。

②つけている矯正装置がお口の中にあたっているとき

歯列矯正治療をはじめると、治療中は長い間お口の中にワイヤーや装置、マウスピース型の歯列矯正の場合はマウスピースが入ることになり、装置の一部がお口の中の頬っぺたや舌にあたって口内炎ができることがあります。

ワイヤー治療中の場合

ワイヤーでの治療の場合、歯が動き始めると余った奥のワイヤーが頬っぺたの内側にささって痛むことがあります。この場合、余ったワイヤーを切れば痛みは無くなりますのでご連絡ください。急患でご予約をおとりします。他には、ワイヤーを歯に通す装置(ブラケット)の一部が唇や頬っぺたの内側にあたってしまって口内炎になることもあります。学校やお仕事の都合ですぐに来院できない場合は、お渡ししているワックスをお使いください。

マウスピース型の治療中の場合

マウスピース型の歯列矯正治療の場合では、薄い素材でできているため、ワイヤー治療よりは口内炎になりにくいですが、まれにマウスピースの縁が舌にあたって痛みがでたりします。また、歯に負荷をかけているゴムをかける部分が頬の内側や唇にあたり痛むことがあります。マウスピースの縁があたって痛む場合は、紙ヤスリをお渡ししています。紙ヤスリで少しこすっていただくと縁の引っ掛かりはなくなります。ゴムをかけるために付いている装置(ボタン)があたって痛い場合は、ワイヤー治療の時と同じようにワックスを使っていただくと痛みは軽減します。

このお渡ししているワックスは、濡れているとつきにくいため、つけるときはティッシュなどで唾や水分を拭き取ってからお使いください。取れてしまって飲み込んでも問題のない素材なのでご安心ください。

どちらの治療の場合でも、口内炎ができるような痛みがでたらご連絡ください。

また、口内炎がお口の中にできてしまったときは、熱い食べ物や辛い食べ物などの刺激物は控えてください。

③硬い食べ物を噛むとき

歯列矯正治療が始まると、硬い食べ物が食べづらくなります。先にお話したように、歯列矯正治療とは歯槽骨(しそうこつ)に埋まっている歯を動かしています。歯列矯正治療をして歯が動いている間を動的治療中といいます。動的治療中は歯の根っこが不安定なため、歯が動揺(どうよう)しています。動揺とは、歯が揺れるようになることをいいます。この動揺のため、硬い食べ物を噛むと歯が抜けてしまいそうな感じになります。実際に抜けてしまうことはありませんが、一度経験すると食べるのを躊躇するようになると思います。私自身も歯列矯正治療を始めてから、大好きな芋けんぴが食べられなくなりました。できるだけ、歯列矯正治療が終わるまでは硬い食べ物は控えていただくようお願いいたします。

痛みがあるときの食事

ワイヤーやマウスピースを交換して歯が痛いとき、痛みのピークは2~3日なのでその間は、歯に負担のかからない柔らかくあまり噛まなくてもいい食べ物にしてください。お粥、雑炊、うどん、などを患者様にもおすすめしています。

歯列矯正治療中は控えていただきたい食べ物

歯が痛むときは、硬い食べ物がたべづらいと思いますが、痛みに慣れてきたときや、痛くないときにも食べるのを控えていただきたい物があります。

たとえば、硬いおせんべい、フランスパンなどのハード系のパン、氷をガリガリ食べる、などは装置が取れる原因にもなります。小さくするかちぎって食べるようにしてください。普段からつい氷をガリっと食べる癖がある方は歯にも悪いので止めていただいたほうがいいです。他にも、ガムも控えていただいています。ガムは、装置についてしまうと取れなくなりますので歯列矯正治療で装置がお口の中に入っている間は食べないでください。

マウスピース型での治療で気をつけたい食事

マウスピース型の歯列矯正では、基本、お食事のときはマウスピースをとっていただくのですが、ワイヤー治療と同様に硬い食べ物は控えてくだい。マウスピース型の歯列矯正の場合、歯にアタッチメントというポチポチした突起物をつけます。硬い食べ物を食べてしまうとこのアタッチメントがとれてしまいます。気づかずにとれたままにしていると計画通りに歯が動かないなど、治療に影響がでます。アタッチメントがとれたときは、お早めにご連絡をください。

また、食事によってマウスピースが着色してしまうことがあります。主に、カレーやコーヒーが着色しやすいので、カレーを食べるのは、次のマウスピースに交換する3日前ぐらいがいいかと思います。一度着色してしまったマウスピースは、洗浄剤を使ってもとれないのでご注意ください。

今回は、歯列矯正治療中におこる痛みについてお話しました。少しでも気になることがありましたら当院の医師・またはスタッフにご相談ください。

顎間(がっかん)ゴムについて

歯医者さんでの歯科治療のイメージは、みなさんどういうイメージをお持ちですか?例えば、虫歯などで歯を削られる・歯周病などで歯を抜かれるなどのように歯に対する“される”ことが多いですが、矯正治療は、装置を付ける・歯型を採る・矯正の装置を調整するなどの矯正装置に対する“される”ことがあります。患者様自身が渡された可撤式矯正装置(自分で取り外しができる矯正装置)などを決められた時間使用するなど、“する”という患者様のご協力が必要であり、矯正歯科治療においてとても重要になります。

その患者様自身にご協力していただくことの中から、今回は「顎間(がっかん)ゴム」についてお話していきたいと思います。

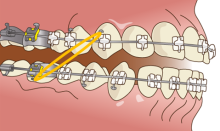

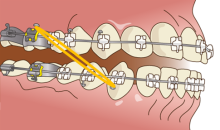

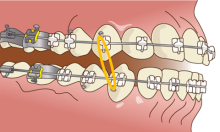

顎間ゴムとは、小さな医療用のゴムであり、歯を動かしたり、かみ合わせを調整するための補助装置として使用されています。顎間ゴムは、「エラスティックゴム」や「ゴム掛け」とも呼ばれています。顎間ゴムは、上と下のかみ合わせを調整したり、前歯を引っ込めたりする時などに使用され、上顎前突(出っ歯)や下顎前突(受け口)、開咬などのさまざまな歯並びやかみ合わせで使用されています。

そして、歯並びやかみ合わせの状態によってゴムの掛ける位置やゴムの種類も変わります。矯正力はゴムの太さやリングの直径で異なります。しかし、歯並びやかみ合わせによって顎間ゴムを使用しない方もいますが、顎間ゴムを使用している方は多くいます。

顎間ゴムは、ワイヤー矯正治療やマウスピース型矯正治療(インビザライン)でも使用されます。

○顎間(がっかん)ゴムの種類

顎間ゴムは、Ⅱ級ゴム・Ⅲ級ゴム・垂直(すいちょく)ゴム・交叉(こうさ)ゴムなどがあります。

Ⅱ級ゴム:上顎前突(出っ歯)症例に用い、上の犬歯部付近から下の大臼歯部(奥歯)付近に掛けることが多く、上の前歯を後方に引くよう歯を動かします。

Ⅲ級ゴム:下顎前突(受け口)症例に用い、下の犬歯部付近から上の大臼歯部(奥歯)付近に掛けることが多く、下の歯を後方に引くよう歯を動かします。

垂直ゴム:開咬(かいこう)(オープンバイト)という奥歯は咬み合っているが前歯が咬み合っていない症例や上下の歯のかみ合わせが咬み合っていない症例に用い、上と下に垂直に掛けて咬み合わせの緊密化をはかります。トライアングルのように三角形でゴムを引っ掛けることもあります。

交叉(こうさ)ゴム:交叉咬合(こうさこうごう)という上下の歯の咬み合わせが左右にずれている症例に用い、上と下の歯の表側と裏側で咬合面を越えてクロスになるように掛けます。

○使用時間

顎間ゴムは、長時間装着することがとても重要であり、食事と歯磨きの時以外は毎日必ず装着してください。使用する時間が少ないと歯は動かず、力の反作用で歯が後戻りしてしまいます。使用する時間が少なく、患者様のご協力度が低い場合は矯正治療期間が長引いてしまうことがありますので、必ず主治医の指示に従って行うようにお願いいたします。

○交換頻度

1日1回は新しいゴムに交換してください。

同じゴムを使い続けると、ゴムが劣化し、伸びたり、切れてしまうことがあります。そのため、矯正力が半減し効力がなくなるため、毎日1日1回は新しいゴムに交換するようにしてください。

また、外したゴムを再度つけることに抵抗がある場合は、毎食後新しいゴムに交換していただいても大丈夫です。

○ゴムの掛け方

ワイヤー矯正治療の場合

ワイヤー矯正治療の方は、ワイヤーやフックなどに引っ掛けます。

マウスピース型矯正治療(インビザライン)の場合

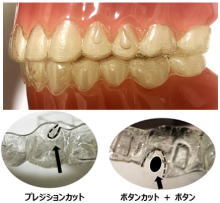

インビザライン矯正治療の方は、プレジションカットというアライナーに切り込みが入っている部分にゴムを引っ掛けたり、歯に直接ボタンを装着しボタンにゴムを掛ける方法があります。

Ⅱ級ゴムやⅢ級ゴムの場合は、後方から前方に掛けていただくと掛けやすいです。

奥歯は見にくく、頬を引っ張らないと見えない場合が多いため、後方から前方に掛けるのが比較的掛けやすいです。指でも掛けることはできますが、指では困難な方は“エラスティックホルダー”というゴムを掛ける専用の道具を使用していただきます。先端にゴムを引っ掛ける部分があるのでそこにゴムを引っ掛けてゴムを掛けていただきます。

ただし、ゴムを掛ける際は大きなお口を開けるとゴムの掛ける距離が長くなり、突然ゴムが外れることがあります。そして、ゴムが掛かった状態で大きなお口を開けると顎に負担がかかるため、なるべく大きなお口を開けないよう注意してください。

もし、ゴム掛けで顎関節が痛い、音が鳴るといった症状が出た場合は、すぐに当院へご連絡をお願いいたします。また、ゴムが頬(ほほ)の内側にこすれて口内炎になることがあります。通常の口内炎の対処法として透明に近いワックスをお渡ししていますが、ゴムにワックスを付けるのは難しいため、この場合も当院へご連絡をお願いいたします。

初めてゴムを掛ける方やゴムを掛ける位置が変わった場合、当院では必ずゴムを掛ける練習を行いますのでご安心ください。最初は鏡を見ながらゴム掛けを行いますが、慣れると鏡無しでゴムを掛けられるようになります。ゴム掛けは、ゴムの掛ける場所・ゴムの種類・ゴムの掛ける時間を主治医の指示に必ず従うようにお願いいたします。治療時に新しいゴムをお渡ししていますが、次の診療日までに使い切ってしまった場合は、当院にご連絡をお願いいたします。受付でご用意しておきます。

ゴムを掛けると見た目が気になったり、話しづらかったり、掛けるのが面倒くさくなったりします。しかし、ゴム掛けは矯正治療を進めていくうえで重要な役割であり、ゴムを長時間掛けていただくことによって矯正治療の成功に近づきます。そのためには患者様のご協力が必要になります。

ゴム掛けについてご不明点やご相談がありましたら、来院の際スタッフにお気軽にお声掛けまたは当院へご連絡をお願いいたします。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が割れた!原因や注意点、対処法を解説

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での治療中のトラブルとして、マウスピースが割れることが挙げられます。マウスピースが割れた場合、割れたマウスピースの使用を続けることはできません。

治療を中断せざるを得ないため、治療期間が長引くなどの問題を引き起こすでしょう。

今回は、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が割れる原因や、割れたときの注意点・対処法について詳しく解説します。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が割れる原因

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、透明なポリウレタンでできています。装着時の違和感がないように、厚さは0.5mm程度しかありません。そのため、強い衝撃が加わると割れることがあります。

マウスピースが割れる原因は、以下のとおりです。

歯ぎしりや食いしばりの癖がある

歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、強い圧力がマウスピースに加わります。継続的に強い圧力がかかると、マウスピースが割れることがあるでしょう。

日中に行わない方でも、就寝中に歯ぎしり・食いしばりを行う場合があります。日中でも、何かに集中しているときなどに無意識で行うことが多いため「何もしていないのにマウスピースが割れた」と感じる方もいるでしょう。

歯ぎしりや食いしばりの癖があるとわかっている場合は、矯正治療を始める前に歯科医師に相談してください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を装着したまま食事をする

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、歯磨きや食事のときは外すことができます。装着した状態で食事できないわけではないですが、硬い食べ物などを噛んだ衝撃でマウスピースが割れることがあります。

そもそも、マウスピースを装着したまま食事をすることは推奨されていません。マウスピースと歯の間に汚れが入り込み、虫歯や歯周病の原因になるためです。食事をするときはマウスピースを外しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を無理に外す

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)には、適切な外し方があります。無理に力を入れて外すと、マウスピースが割れることがあります。

外すときは、奥歯の内側に指を引っかけてマウスピースを浮かせてから、前歯に向かって外しましょう。アタッチメントという突起がついている場合、より外れにくいかもしれません。

歯科医院で外し方を指導してもらうとよいでしょう。

保管方法が正しくなかった

マウスピースを外したときは、専用のケースに入れて保管することが推奨されています。

食事や歯磨きのときに外して机の上などに置くと、透明で目立たないことから上に物を置いて割れる可能性があるでしょう。手や腕が当たって落として割れる可能性もあります。

紛失する原因にもなるので、外したときは専用のケースに入れて保管しましょう。ティッシュに包んでポケットやバッグに入れることも、割れるリスクが高いため避けてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が割れたときの注意点

割れたマウスピースが装着できる状態でも、装着し続けてはいけません。歯がうまく動かないばかりか、歯に不適切な力がかかり計画どおりに治療が進まなくなります。

歯の位置が戻る可能性や、間違った方向に力がかかって予定していない位置に歯が移動する可能性もあるでしょう。

また、市販されている接着剤などを使ってご自身で修理することも避けてください。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は非常に繊細に作られています。ご自身で修理したマウスピースを使用すると、適切な矯正力がかかりません。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が割れたときの対処法

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が割れた場合は、速やかに歯科医院に連絡しましょう。放置すると、計画どおりに治療が進みません。

速やかに歯科医院に連絡して、どのように対処すべきか確認してください。少しヒビが入っている程度であれば、装着を続けるよう指示されるかもしれません。

マウスピースの交換時期を考慮して、次のマウスピースを装着するよう指示されることもあるでしょう。1枚前のマウスピースを装着し、割れたマウスピースを再作成する場合もあります。

マウスピースの修理・作り直しが必要になるケースも多いです。修理や作り直しには、別途費用がかかる可能性があります。

上述しましたが、ご自身でマウスピースを修理しようとはしないでください。「少し割れただけだから装着し続けても大丈夫だろう」と考え、自己判断で使用を続けることも避けましょう。

必ず歯科医師に相談して指示を仰ぎ、適切に対処してください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を割らないためには

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を割らないためには、日頃から十分に気をつけてマウスピースを取り扱う必要があります。

具体的な内容は、以下のとおりです。

外したときはケースに入れて保管する

マウスピースを外したときは、専用のケースに入れて保管しましょう。保管場所を決めることも重要です。

毎回異なる場所に置くと、マウスピースに気づかずに上に物を置く、落とすなどして割れる可能性があります。マウスピースは透明で目立たないので、外したらすぐにケースに入れる習慣を身につけましょう。

外出時にもケースを持ち歩くと、破損・紛失を防げます。

マウスピースの着脱を丁寧に行う

マウスピースの取り外しは、無理な力をかけないように丁寧に行いましょう。無理に外そうとすると割れることがあります。

治療で必要なアタッチメントを歯につけている場合、マウスピースが外れにくいかもしれません。

着脱方法は、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での矯正治療を始めるときに歯科医院から指導してもらえます。十分に確認し、適切な方法で着脱してください。うまく着脱できない場合は、再度教えてもらうことも可能です。

ネイルをしているなどマウスピースの着脱が難しい場合は、アライナーリムーバーを使うとよいでしょう。アライナーリムーバーは、マウスピースを外すための器具です。

食事のときはマウスピースを外す

食事をするときは、必ずマウスピースを外しましょう。装着した状態でも食事はできますが、割れる可能性が高いです。

外食のときもスムーズに外せるように、専用のケースを持ち歩きましょう。

歯ぎしりと食いしばりを改善する

歯ぎしりや食いしばりは、睡眠時に無意識に行っていることが多く、ご自身では気づけないケースも珍しくありません。睡眠中の歯ぎしり・食いしばりをご自身で改善することは難しいので、ナイトガードを使用するとよいでしょう。

歯ぎしりや食いしばりは、ストレスや疲労が原因の場合があります。ゆっくり入浴する、ストレッチをするなど、ご自身に合ったリラックス方法を取り入れることも効果的でしょう。

日中に食いしばっている自覚がある場合は、常に上下の歯を離すように意識してください。「ぐっと噛み締めているな」と気づいたら、すぐに力を緩めるようにしましょう。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、装着時の違和感を軽減するために非常に薄く作られています。そのため、過度な力がかかると割れることがあります。

マウスピースが割れた場合は、自己判断でそのまま使用することや、ご自身で修理することは避けてください。速やかに歯科医院に連絡しましょう。割れたマウスピースを放置すると、計画どおりに治療が進みません。

割れることがないように、注意してマウスピースを管理することも大切です。着脱の際には無理な力を入れないように注意し、外したときは専用のケースに入れて保管しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。