唾液の役割と口臭の関係

1 唾液の役割

唾液には9つの役割があります。

抗菌作用

唾液の中に含まれるリゾチームやラクトフェリンなどの菌の活動を抑制します。

再石灰化作用

唾液の中に含まれるカルシウムイオン・リン酸イオン・フッ素イオンは、脱灰された歯の再石灰化を促進します。

歯や粘膜の保護作用

歯の表面は、ペリクルといわれる唾液のたんぱく質に覆われています。歯はペリクルによって、摩耗したり脱灰するのを守られています。お口の粘膜も唾液のたんぱく質に覆われることによって、感染や機械的な損傷から守られています。

緩衝作用

唾液中に含まれる炭酸やリン酸・重炭酸などの物質は、急激な酸性やアルカリ性に変化しないように中和して、プラーク中の㏗が酸性に傾いて歯が脱灰するのを抑制します。

消化作用

唾液中に含まれるαアミラーゼという物質がでんぷんを麦芽糖に分解します。

自浄作用

お口の中の汚れや食べかすを洗い流します。

食塊形成作用

唾液の水分によって食べ物の味を拡散させたり、食べ物を噛み砕いて飲み込みやすくします。

2 ドライマウス(口腔乾燥症)について

ドライマウスとは、お口の中の唾液の分泌が減少することで、お口の中が乾燥してしまう病気のことです。お口の中が乾燥することで、むし歯や歯周病のリスクが高まります。また、口臭が気になるということもあります。

ドライマウスになる原因には、

- ・ 鼻呼吸がしづらく口呼吸をしている

- ・ 極端なダイエットをしている

- ・ 日常生活でのストレス

- ・ お酒やタバコの摂取

が主に挙げられます。他にも、

- ・ お薬の副作用

- ・ 糖尿病や腎不全などの病気

などが原因でドライマウスを引き起こすこともあります。

ドライマウスには、口の中の粘つき・舌の痛み・口臭などの症状が見られますが、他にも乾いた食品を食べられない・食べ物をうまく飲み込むことができないといった症状が見られる場合があります。お口の中が乾いてしまうと唾液の働きである自浄作用が失われてしまうため、通常よりも感染症になりやすくなります。高齢者の方の場合、そのまま放置しておくと食べ物を飲み込む筋力が低下してしまう可能性があります。食べ物を飲み込む筋力が低下してしまう、と摂食嚥下障害などの病気になってしまうリスクが高くなります。

3 唾液が減少する原因

口呼吸

アレルギー性鼻炎や花粉症などの影響で鼻が詰まっていると、自然と口呼吸になります。そうなると、お口の中が乾燥して唾液が減少してしまいます。

鼻呼吸の場合、副鼻腔というたくさんの壁に仕切られているところを空気が通るので、乾燥しにくい構造になっています。

口呼吸の場合、お口の中の粘膜が空気に触れるので唾液が乾きやすくなってしまいます。

ストレス

唾液の分泌をコントロールしているのは自律神経になります。

過度なストレスやイライラ・緊張状態が続くことによりバランスが崩れ、交感神経が優位に働くことでネバネバした唾液が分泌されるようになります。また、唾液の量自体も減少してしまうので、お口の中が乾いた状態になってしまいます。

噛む回数が少ない

唾液は噛むことでお口の周囲の筋肉が働き、唾液腺が刺激され、唾液の分泌を促します。なので、あまり噛む必要のない柔らかいものを好んで食べていたり、あまり噛まずに食べていると唾液の分泌が悪くなってしまいます。そうなると、徐々に唾液が少なくなってしまいます。

水分不足

正常な成人の唾液の分泌量は、1日1.5リットルだと言われています。

なので、その分水分補給をする必要があります。水分補給を怠ってしまうと唾液の減少に繋がります。ダイエットなどで無理な食事・水分などの制限を行っている方は特に注意しましょう。

喫煙

タバコに含まれているニコチンには、体内の血管を縮小し、血行を悪化させてしまう作用があります。これが、唾液の分泌機能を低下させることになります。

喫煙者の口臭がきつくなりやすいのは、この唾液が減少した状態になってしまうことも原因の1つとして挙げられます。

過剰なアルコール摂取

アルコールを摂取すると、汗や尿と一緒にアルコールを体外に排出しようとする利尿作用が働きます。またアルコールをたくさん摂取することにより、食事量や水分量が不足しがちになりやすいため、脱水症状を引き起こしやすくなります。

アルコールの過剰摂取により、体内の水分のバランスが崩れて、お口の中の唾液が減少してしまいます。これは、唾液が減少する原因のひとつになります。

薬の副作用

日常的に服用する薬によっては、副作用で唾液分泌が減少してしまうことがあります。

加齢

年齢を重ねるにつれて、お口の周りの筋肉や歯の力が衰えてしまいます。そうなると、噛むという行為が難しくなり、唾液の分泌が促されにくくなります。

また、高齢になると背筋が徐々に猫背になってしまいがちです。猫背は呼吸を浅くさせ、口呼吸を引き起こす原因になります。

4 唾液の分泌を増やす方法

水分補給

お口の中が乾燥することで、唾液の分泌の減少につながります。なので、普段からこまめに水分補給を行い、唾液の分泌を促すことを意識してみましょう。

唾液腺マッサージ

唾液腺マッサージとは、耳下腺・舌下腺・顎下線の3ヶ所をマッサージすることです。

耳下腺のマッサージ方法

耳たぶの少し前方向、上の奥歯辺りの頬に人差し指から小指までの4本の指を軽く押し当てます。円を描くように前に向かって優しくマッサージをします。5~10回を目安に行いましょう。

耳下腺は、すっぱい食べ物を想像すると唾液が出る場所です。

舌下腺のマッサージ方法

顎の先のとがった部分の内側に舌の付け根があります。舌の付け根を押すことで耳下腺に刺激を与えます。両親指で、顎の下のやわらかい部分を押し上げてください。この時、舌を持ち上げるように行うことを意識してみましょう。5~10回を目安に行いましょう。

顎下腺のマッサージ方法

顎の骨の内側にある柔らかい部分に人差し指から小指までの4本の指を当てます。4本の指で顎から耳の下まで指の腹で優しくマッサージしましょう。

5~10回を目安に行いましょう。

食事法

すっぱい食べ物を食べることで味覚が刺激されます。また、すっぱい食べ物を想像すると唾液がじわじわと出てきます。一度、レモンや梅干しといったすっぱい食べ物を想像してみてください。

食事の際は、よく噛んで食べましょう。噛むことで、唾液の分泌が促されます。食事の際は、よく噛むことを意識してみましょう。

口呼吸をしない

普段の生活で口呼吸が癖になっている方は、鼻呼吸を心がけましょう。

口呼吸になってしまう原因が鼻のアレルギーや病気によるものである場合、その病気に対して専門の病院で治療を行うのが解決策につながるでしょう。

歯並びが原因により、お口が閉じることが難しいというような場合は、一度かかりつけの歯医者さんや歯列矯正を行っている歯科医院で相談してみましょう。

5 口臭防止アイテム

マウスウオッシュ

マウスウオッシュには、殺菌成分が含まれており、お口の中の細菌を減少させるため、長時間にわたって口臭予防の効果に期待できるでしょう。

マウスウオッシュを購入する際は、アルコールフリーや低濃度の製品がおすすめです。アルコールが含まれている製品の場合だとお口の中を乾燥させてしまい

口臭を悪化させてしまいます。また、口内炎がある方には刺激がある可能性があります。

タブレット

タブレットにもさまざまな種類があります。

噛んでお口の中を消臭するタイプのものや噛まずに飲み込んで胃の中で広がるものなどがあります。それぞれの好みに合わせて選ぶと良いでしょう。

口臭について

口臭について

人々の身体にはそれぞれにおいがあるように、お口の中にもにおいがあります。正常なにおいの場合、生理的口臭と言い、病気などが原因で他人に不快な気持ちを与えてしまうにおいとなる場合があります。それが、口臭です。

口臭にも様々な種類と原因があります。きちんと適したケアをしないと努力も水の泡となってしまいます。他にも、病気が原因である口臭もあります。

-

口臭の原因

口臭の原因は主に4つ考えられます。

・お口の中の菌による口臭

お口の中で1番考えられる原因は、歯周病です。歯周病の特徴は、歯周ポケットです。歯周ポケットが深いと細菌が溜まりやすくなってしまいます。様々な細菌の中でも嫌気性菌(けんきせいきん)は代謝の過程で硫化水素やメルカプタンといったガスのようなものを産生します。それが口臭の元となっています。

・食べ物による口臭

ニンニクやニラなどのにおいの強い食品を食べたり、アルコールや喫煙を行うことにより、体臭と共に口臭もきつくなります。

これは、にんにくやアルコールが一度体内に取り込まれたにおいの元となる成分が胃の中で消化され、血液を介して全身に循環し、肺を経由して吐き出されます。そのため、お口をきれいにしても匂うことがあります。

・全身の病気による口臭

全身の病気による口臭は、糖尿病・尿毒症・肝硬変・肝臓癌・トリメチルアミン尿症などが原因となります。においは様々で、お口の中の細菌が原因で伴う口臭と似たようなにおいもあれば、嗅覚で簡単に識別することが可能なものもあります。これらの全身の病気の兆候として現れる口臭は限定的なものです。

・生理的な口臭

朝起きた時やお腹が空いた時に、お口は匂うことがあります。女性の場合だと、ホルモンバランスの不調によっても口臭を感じる時があります。

このように生理的な現象で起こる口臭は、日内変動が見られますが、においが無くなる(無臭になる)ことはありません。

-

口臭の出やすいタイミング

口臭には出やすいタイミングがあります。口臭が出やすいタイミングを意識する事で口臭の原因と効果的な予防法を知ることが可能になります。

・起床時

寝起きにお口の中がネバネバしていることや、口臭が気になる方は多いと思います。原因はプラーク(歯垢)になりますが、起床時だけがきつくなるというわけではありません。プラークとは細菌のかたまりになります。細菌が1日のなかで1番増殖するのは睡眠時です。なぜなら、睡眠時は唾液の分泌が少なく、長時間お口を動かすことがないので細菌が歯や歯肉にくっつきやすくなり、更に増殖して口臭の原因となるガスのようなものが産生されます。

そのため朝の歯磨きも口臭対策には重要になりますが、夜寝る前の歯磨きを行う際に細菌のエサになる食べカスやプラークをしっかり落とすよう心がけましょう。

・空腹時

空腹時になると、膵臓(すいぞう)の膵液(すいえき)が胃で分解されることによりガスが発生します。このことを空腹時口臭といいます。生理的なものになるので、あまり気にすることはありません。

・便秘時

便秘がひどくなると、口臭に影響が出てくることがあります。

宿便が溜まり、細菌が宿便を分解することによって出るガスが溜まり過ぎてしまうと口まで上がってきて口臭になります。いわゆる、おならのガスと同様なものです。これを防ぐためには、溜まったガスや宿便を体外に出すしかありません。便秘が長期間続くようでしたら内科医に相談してみるのも良いでしょう。

・緊張時

人前で話す時など、緊張をする場面において人は唾液が出にくくなります。そのため、緊張する場面で喉が乾いたと感じた経験をした事がある方が多くいらっしゃるのではないかと思います。唾液には、お口の中の菌が増殖するのを抑える働きや細菌から産生さえるガスを洗い流す作用があります。そのため、唾液の分泌が減ると口臭が出やすくなります。

-

口臭の対策

口臭はにおいの原因を把握し、それに適した対策をとることが重要になります。

もし、においの種類やにおいの気になる時間が自分で分かりづらい時は、身近な人に尋ねてみることや、かかりつけの歯医者さんに相談してみるのも良いでしょう。口臭の多くの原因は、お口の中の細菌や食べ物が原因になります。病気による口臭の場合は、各病気に応じた治療や対策が必要になりますので、各専門家に相談してみましょう。

・お口の中の菌による口臭の対策

① お口の中を清潔にする

食後は毎回、歯磨きをしましょう。歯磨きの際に、磨き残しがあるとお口の中で細菌が増殖し、口臭を悪化させてしまう原因となります。また、歯を磨いた後に舌も磨くことで口臭の対策につながります。

舌には、口臭の原因となる舌苔(ぜったい)というものが溜まります。舌苔とは、食べかす・お口の中の皮膚細胞が剝がれたもの・細菌・唾液の成分が舌の凸凹に溜まることで作られます。舌苔が舌についているか見分ける方法としては、舌が淡い赤色ではなく白や黄色っぽくなるのが特徴になります。舌苔はたんぱく質で出来ているのでそれをエサとする細菌が集まってきます。その細菌が、たんぱく質を分解する際に発揮性硫黄化合物というガスのような物質を生成します。これが口臭の原因となります。

舌苔が付く原因には、口呼吸や飲酒・脂っこい食べ物や辛い食べ物を摂取する頻度が多いといった生活習慣が挙げられます。舌苔をつかないようにするためには、生活習慣を見直す必要があります。

口臭の対策として、舌苔を厚くしないために舌ケアがポイントになります。舌の奥から手前へ軽い力で舌苔を落とすようにしましょう。力を入れ過ぎると、舌の粘膜や味を感知するための味蕾(みらい)を傷つけてしまう可能性があります。また、舌を磨くのは1日1回をおすすめします。舌苔は少しあるのが正常なので取りすぎに注意しましょう。口臭を防ぐためにも舌ケアは、習慣にすると良いでしょう。

② 唾液の分泌をふやす

唾液とは、つばのことを指します。唾液には、細菌の繁殖を防ぐはたらきがあります。加齢などの理由で唾液の分泌が減少してしまうと、細菌が増えやすくなってしまいます。唾液の分泌を促すためには、唾液腺マッサージを行ったり、水分を摂取するなどを行いましょう。

・食べ物による口臭の対策

口臭の原因になってしまう食べ物もありますが、口臭の対策になる食べ物もあります。身近なスーパーコンビニで買えるものもあります。りんごーお口の中の細菌が産生するガスを抑制するといわれており、よく噛むことで口臭を軽減する唾液の分泌も促進されます。

繊維質の野菜ーごぼうやレタスのように、繊維質の多い野菜はたくさん噛むことで唾液が分泌されます。

すっぱい食べ物ー梅干しやレモンといったすっぱい食べ物を食べると、唾液がたくさん出ます。また、食べなくても画像を見たり、思い出すことでも唾液が出てきます。口臭が気になったら、レモンなどのすっぱい食べ物を思い出したり、画像を見てみるのも良いでしょう。

パイナップル・キウイー口臭の原因でもある舌苔はたんぱく質の汚れになります。パイナップルやキウイはたんぱく質を分解する酵素を豊富に含むので、食べると口臭を抑えられる可能性があります。ですが、酵素は熱に弱いので加熱処理されたものは効果が期待できません。なので、缶詰のタイプはおすすめしません。

牛乳ーにんにくを食べた後、牛乳を飲むことは口臭を抑えるために効果的です。にんにくに含まれるアリルメルカプタンという成分がお口の中に残ることで口臭の原因となります。これを、牛乳を飲むことで乳脂肪分が洗い流してくれます。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)矯正中に口臭が?原因と対策を解説!

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、金属を用いない矯正として人気が高まっている方法です。

しかし、マウスピースを長時間装着することによる弊害として、口臭が発生・悪化するケースもあります。矯正している人は、していない人より口臭が発生・悪化しやすいとされているのです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療で口臭がする原因には、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の管理不足や、唾液がうまく機能しないことが挙げられます。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療で口臭がする原因と対策について解説します。口臭の原因と対策が分かれば、口臭を気にすることなく生活できるようになるかもしれません。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正中に口臭がひどくなる原因

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)によって口臭がひどくなるのは、口腔内で細菌が繁殖するためです。細菌が繁殖する理由は、以下のとおりです。

・唾液が機能しない

・マウスピース型矯正装置(インビザライン※)に傷がついている

・マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が汚れている

・口腔ケアが不十分である

それぞれ解説していきます。

唾液が機能しない

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を装着していると、歯に唾液が触れないため、唾液がもつ自浄作用が働かなくなります。自浄作用とは、唾液が口腔内の細菌などを流すことで、口腔内を綺麗に保つ作用のことです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は歯にピッタリと密着するため、唾液が汚れを流せず歯や歯茎に食べカスが留まることがあるのです。食べカスが長い期間口のなかに残ると、口臭に繋がります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)に傷がついている

矯正器具に傷がつくと、汚れが溜まりやすくなります。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)はプラスチックで作られているため、目に見えない小さい傷がつきやすいです。

細かい傷に食べかすが付着したり、汚れが溜まったりすると菌が繁殖して口臭につながる可能性があるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が汚れている

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が不清潔だと、口臭に繋がるかもしれません。他の矯正器具と違って、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は取り外して洗えます。

清潔に保ちやすいですが、1〜2週間で交換するからと清掃を怠る方もいます。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を洗浄しないと食べかすや汚れが蓄積されるので、細菌が繁殖しやすいです。

また、濡れたまま保管して菌が繁殖し、口臭につながっているケースもあるでしょう。

口腔ケアが不十分である

歯に残った汚れも口臭の原因となります。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を着用すると唾液の自浄作用が働かないため、汚れが残りやすいです。

とくに、歯と歯の間や歯茎の間に汚れが溜まりやすく、この部分は歯ブラシだけで清掃するのは困難でしょう。汚れが残った状態でマウスピース型矯正装置(インビザライン※)を装着すると、口臭が発生するかもしれません。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)矯正中の口臭を放置すると

口臭を放置していると、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正を中断することになるかもしれません。口臭の元になっている細菌が歯周病を引き起こした場合、矯正治療を継続できなくなることがあるのです。

歯周病が進行すると、顎の骨が溶かされて歯が不安定になります。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)によって矯正力が加えられると、歯の動揺が大きくなったり、力に耐えられずに抜けたりする可能性があるでしょう。

また、細菌によって口臭が発生しているということは、細菌が繁殖しやすい口腔環境であるということです。虫歯などのほかの口腔トラブルのリスクも高まるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正中の口臭対策

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正中の口臭対策として、以下の方法が挙げられます。

食事中はマウスピース型矯正装置(インビザライン※)を外す

食事のときは、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を必ず外すようにしましょう。着用したままだと、歯とマウスピース型矯正装置(インビザライン※)の間に食べ物が挟まったり、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)に傷がついたりするからです。

毎回付け外しすることを面倒に思う方もいるかもしれませんが、口臭を防ぐためにも外して食事しましょう。

歯をしっかり磨く

食事や間食のあとは、歯磨きをして口腔内の汚れを除去しましょう。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を外したときは、毎回歯を磨くのが理想です。

普通の歯ブラシだけではなく、以下のアイテムも使用しましょう。

・ワンタフトブラシ

・歯間ブラシ

・デンタルフロス

歯と歯の間、歯と歯茎の間は特に意識して磨いてください。磨き方が分からない場合は、歯科医院で正しい歯磨きの方法を教えてもらいましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を清潔に保管する

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、常に綺麗な状態で保管するようにしましょう。基本的に1日20〜22時間は装着した状態で、汚れたままつけると細菌が繁殖します。

取り外すタイミングで水洗いするだけでは、充分に汚れを落とせないかもしれません。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を清潔に保つポイントは、以下の通りです。

・柔らかいブラシで擦る

・ティッシュやタオルで水分を拭きとる

・濡れたまま保管しない

・保管用のケースを使う

・高温になる場所に置かない

・定期的に洗浄剤を使用する

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)専用の洗浄剤も市販されているので、使用を検討すると良いでしょう。入れ歯用とは成分が異なるため、マウスピース専用の洗浄剤を選んでください。

歯のクリーニングを行う

歯医者でクリーニングを受けると、歯磨きでは落とせない汚れを落としてくれます。自宅での歯磨きだけでは、完全に汚れを落とすことは難しいです。歯石や歯垢は、プロに専用の器具を使って除去してもらうのが良いでしょう。

定期的に口腔内を確認してもらえれば、口腔内のトラブルに早期に気づいて対処することも可能です。2〜3ヵ月に1回はクリーニングを受けて、歯の汚れをおとしてもらいましょう。

こまめに水分を摂取する

水分をこまめに飲むと、口腔内の乾燥を防げます。口内が乾燥すると、細菌が繁殖しやすくなるため、口臭につながる可能性があるでしょう。

水分をこまめに摂取して口内を潤せば、口臭予防につながります。

リラックスする

ストレスを減らしてリラックスした状態になると、口臭予防につながるかもしれません。交感神経が優位になると唾液の分泌量が低下し、口が乾燥しやすくなるとされています。

緊張で口が乾くといった経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療中は自浄作用がうまく機能しないので、唾液の分泌量が低下するとさらに細菌が繁殖しやすくなります。

副交感神経が優位なリラックスした状態であれば、口腔内を清潔に保ちやすいでしょう。7時間以上の睡眠をとる、趣味でリフレッシュするなど、ストレスを溜めないように生活してください。

まとめ

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の装着中に口臭がする原因や対策について解説しました。

口臭の原因としては、歯に汚れが残ったり、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)が不清潔だったりすることが挙げられます。細菌がマウスピース型矯正装置(インビザライン※)と歯の間で繁殖することで、口臭に繋がるのです。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による口臭を放置すると、矯正を続けられない可能性があります。口臭の原因である細菌が増えて歯周病になった場合、治療を優先したほうがいいでしょう。

対策としては、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の管理を徹底すること、口腔ケアを丁寧に行うこと、リラックスすることなどが挙げられます。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の失敗例と、失敗しないためのポイント

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、口元が目立ちにくいため人気の治療法です。

しかし、マウスピースの自己管理が必要なため、マウスピースの装着方法やお手入れ方法によっては、治療が失敗することがあります。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の失敗例と、失敗しないためのポイントについて解説します。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)とは

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)とは、マウスピース型矯正装置を使った矯正治療法の一種です。ワイヤー矯正と違い、取り外しのできるマウスピースを使用するため食事や歯磨きの妨げになりません。

また、薄く透明なマウスピースのため、口元が目立ちにくいのがメリットです。矯正治療中の見た目が気になる方や人前に出る機会の多い方に選ばれています。

ただし、自由にマウスピースを取り外しできる分、患者様自身で装着時間やお手入れを自己管理する必要があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の失敗例

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は目立ちにくさや手軽さから人気な治療法ですが、失敗することがあるのも事実です。ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の失敗例をご紹介します。

噛み合わせが悪くなった

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)は、見た目だけでなく噛み合わせも整えられる治療法です。

しかし、見た目は良くなったものの、噛み合わせが悪くなることもあります。見た目がきれいになっても、噛み合わせが悪ければ失敗したと感じるでしょう。

歯並びが整わなかった

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)では治療前にシミュレーションを行うため、理想とする歯並びを確認してから矯正治療を始めます。

しかし、マウスピースの装着時間や交換時期を守れなかった場合、理想の歯並びにならないことがあります。また、歯の重なりが大きい重度の叢生や出っ歯の場合、歯を移動させるスペースを確保するために抜歯やIPR(歯の側面を削る処置)をするのが一般的です。

「歯を抜きたくない」「健康な歯を削りたくない」と処置を避けた場合、歯を並べるスペースが足りなくなります。その結果、歯列が悪化したり出っ歯になったり、失敗したと感じる原因になるのです。

歯茎が下がった

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)を含めた矯正治療では、歯に力をかけることで顎の骨の吸収と再生を促し、歯列を整えます。歯に無理な力をかけすぎると、顎の骨の吸収と再生のバランスが崩れて歯茎が下がることがあるのです。

歯茎が下がると、歯が長く見えて見た目が悪くなったり、歯と歯の間にブラックトライアングルという隙間ができたりします。

虫歯や歯周病になった

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)での治療中は、食事や歯磨きの際にマウスピースを取り外す必要があります。マウスピースを装着したまま飲食したり、歯磨きせずにマウスピースを装着したりすると、虫歯や歯周病の原因になるかもしれません。

マウスピース型矯正装置による矯正中に虫歯や歯周病になると、優先的に治療が必要になり矯正が進まない可能性があります。

治療の中断により大幅に治療が延期したり、マウスピースの作り直しが必要になったりすることで、失敗したと感じることがあるでしょう。

予定よりも治療期間が長くかかった

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の治療前にはシミュレーションを行いますが、マウスピースの装着時間や交換時期を守っていることが前提です。そのため、マウスピースの取り扱いが不適切な場合、当初の予定よりも治療期間が延びることがあります。

「結婚式までに歯並びをよくしたい」「留学前に治療を終わらせたい」など、治療のゴールを決めていた場合、治療期間が延びると失敗したと感じるでしょう。

後戻りした

矯正治療と聞くと、歯を動かす矯正期間を重視する方が多いですが保定期間も重要です。マウスピース型矯正装置による治療後だけでなく、どのような方法でも矯正後はリテーナーをつけなければ後戻りするリスクがあります。

「歯並びがよくなったから」と自己判断でリテーナーの装着をやめてしまうと、徐々に歯が後戻りし、失敗したと感じるかもしれません。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で失敗する原因

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で失敗する主な原因は、マウスピースの管理方法に問題があることです。ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)の失敗の原因について解説します。

装着時間を守れていない

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療の最大のメリットは、自由にマウスピースを取り外しできることです。

しかし、着脱回数が多いことで装着時間が短くなると、歯列が整わず治療の失敗につながるでしょう。治療中も後戻りすることがあるため、長時間マウスピースを装着しなければ、マウスピースが入らなくなる場合もあります。

1日20時間を下回らないよう、マウスピースを装着しましょう。

装着方法が間違っていた

マウスピースを使用する矯正治療では、マウスピースの形にそって歯を移動させます。マウスピースを正しく装着できていなければ、歯並びや噛み合わせが悪化する可能性があるでしょう。

特に、新しいマウスピースを装着する際は、奥までマウスピースが入りにくいことがあるので注意が必要です。

お手入れが不十分だった

マウスピースは取り外しできるため、虫歯や歯周病になりにくいといわれています。

しかし、歯磨きがきちんとできていなければ、虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、マウスピースのお手入れが不十分であれば、細菌が繁殖し、マウスピースが劣化するかもしれません。

マウスピースが劣化すると矯正力が低下し、治療の失敗を招くかもしれません。マウスピース型矯正装置による治療を成功させるためには、お口とマウスピースのケアをしっかりすることが大切です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で失敗しないためにできること

ここでは、マウスピース型矯正装置(インビザライン※)で失敗しないためにできることを解説します。

装着時間を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療が失敗する最大の原因は、マウスピースの装着時間が守れていないことです。マウスピースを装着していなければ治療が進まないため、マウスピースの装着時間が20時間を下回れば失敗することがあります。

「装着せずに寝てしまった」「外出先でつけ忘れた」などマウスピースの装着自体を忘れると、予定通りに歯が移動せず、噛み合わせや歯並びが悪化してしまうかもしれません。

装着方法を守る

マウスピースを正しく装着できなければ、予期していない方向に歯が移動し失敗につながることがあります。そのため、チューイー(マウスピース装着時に噛むロール状の補助具)を使用して、正しくマウスピースを装着することが大切です。

また、マウスピースが変形・破損すれば治療期間が延びる可能性があるため、正しい方法で着脱することも意識しましょう。

歯やマウスピースのお手入れの徹底

1日のほとんどの時間マウスピースを装着して過ごすため、歯磨きがきちんとできていなければ、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

歯磨きの際は、1本1本の歯を丁寧に磨きましょう。歯ブラシの毛先が入りにくい歯と歯の間は、フロスや歯間ブラシを使用してください。

また、マウスピースに汚れが付いたまま放置していると、虫歯や歯周病の原因になったり、マウスピースにカビが生えたりすることもあります。マウスピースを外した後は、すぐに流水で洗い、清潔に保ちましょう。

汚れや臭いが気になる場合は、マウスピース専用の洗浄剤を使用してください。

抜歯やIPRを行う

歯並びを改善する場合、歯を並べるスペースがあれば抜歯やIPRの必要はありません。

しかし、八重歯や叢生、出っ歯の主な原因は、顎の小ささや歯のサイズが大きいことです。健康な歯を傷つけたくないと処置を避けると、歯を並べるスペースが足りず歯並びが整わないかもしれません。

必要な場合は、抜歯やIPRのメリット・デメリットを理解して検討することが大切です。

リテーナーの正しく装着する

矯正治療後、自己判断でリテーナーの装着をやめると歯が後戻りする可能性があります。リテーナーの装着は、治療後の歯並びを長期的に安定させるために欠かせません。

歯科医師の指示を必ず守り、適切にリテーナーを装着するようにしましょう。

定期的な検診を怠らない

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療の失敗を避けるためには、定期的に歯科医師のチェックを受けることも大切です。矯正中のトラブルは、自身で気づくことは難しいといわれています。

治療がうまくすすんでいると思っても、マウスピースの調整が必要だったり、アタッチメントが外れていたりすることがあるのです。

トラブルを防ぐためには、定期的に歯科医院に通い、歯科医師のチェックを受けることが欠かせません。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による治療を成功させるためには、マウスピースの管理を徹底することが大切です。マウスピースの装着時間が守れていなければ、歯並びや噛み合わせが悪くなったり、治療期間が延びたり、失敗につながるかもしれません。

そのため、マウスピースの装着時間を守り、正しく装着するようにしましょう。また、毎日の歯磨きやマウスピースのお手入れで、清潔に保つことも重要です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン※)による矯正治療を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

※完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

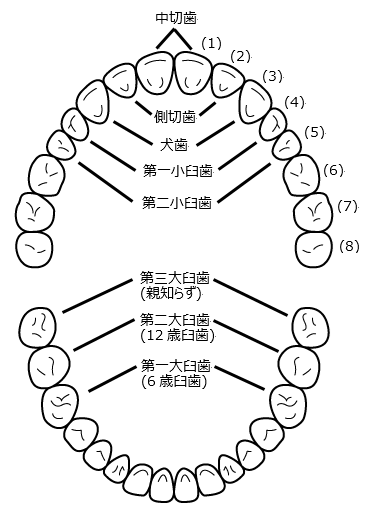

乳歯から永久歯 生え変わり時の注意点

今回は、乳歯が生えてきた後に永久歯に生え変わる時に注意する点についてお話していきます。

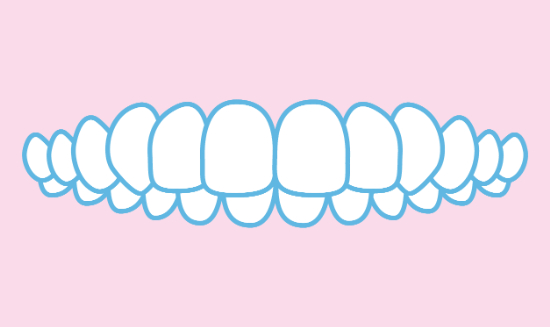

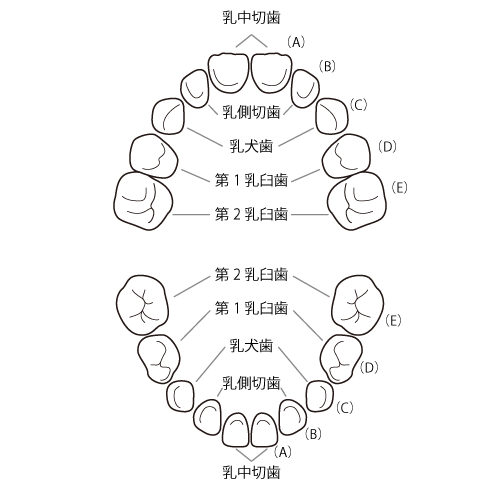

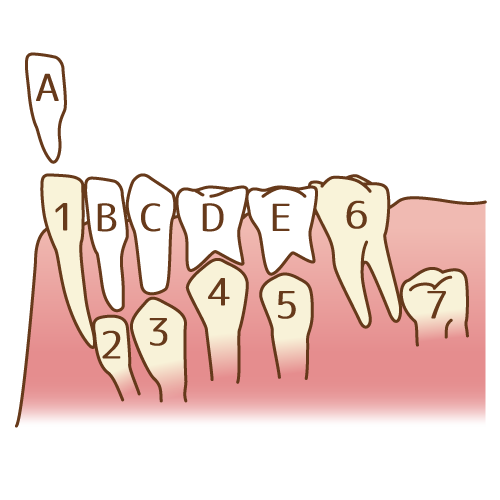

歯は、生まれてから生後6か月頃以降ぐらいに、下の前歯の乳歯(乳中切歯)が生え始めます。その後、生後10か月頃以降に、上の前歯の乳歯(乳中切歯)が生えます。

さらに1歳頃になると、上と下の前歯の横の歯(乳側切歯)が生えてきて上と下合わせて合計8本の乳歯が生えます。1歳半頃に、最初の奥歯となる(第一乳臼歯)が生え、2歳頃になると、前歯と最初の奥歯との間の(乳犬歯)が生え、2歳半頃に最後の乳歯となる一番奥の(第2乳臼歯)が生えます。2歳半頃に全部の乳歯が生え揃い乳歯の数は全部で20本になります。永久歯は、六歳頃にまず六歳臼歯といわれる乳歯の一番奥の歯の後ろに最初の永久歯が生えます。その後、下の前歯、上の前歯と前から順番に永久歯に生え変わっていきます。この年齢は、あくまでも目安なので多少の年齢の差は問題ありませんし、生えてくる乳歯や永久歯の順番が違う場合もあります。

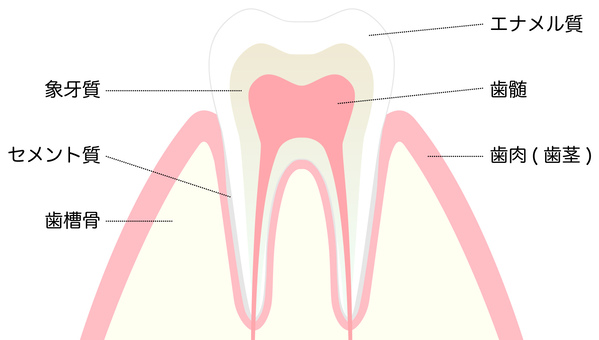

乳歯と永久歯の違い

乳歯と永久歯の一番の違いは、「丈夫さ」です。なぜ、永久歯が丈夫なのかというと、乳歯は、生後六か月ぐらいから生え始め、全ての乳歯が永久歯に生え変わるのは、11歳~14歳ぐらいまでなのでおよそ14年ほどですが、永久歯は、その後何十年も一生使っていきます。健康な歯や歯茎であれば80歳をすぎてもご自身の歯が残っているかたも多いです。乳歯から永久歯に生え変わっているときは、混合歯列(乳歯と永久歯)といいますが、歯をよく見ると、乳歯は白く、永久歯は少し黄色いです。この色の違いは、歯のエナメル質と象牙質の厚みの違いなのです。歯の根っこの長さも、乳歯は短く、永久歯は長いのも一生使っていくうえでの特徴です。歯の本数も、乳歯は全部で20本なのにたいして、永久歯は32本(親知らず4本含む)なのも、乳歯と永久歯の大きな違いになります。

六歳臼歯(ろくさいきゅうし)とは

六歳臼歯とは、一番最初に生えてくる永久歯で、年齢にするとおよそ5歳~6歳頃に、乳歯の一番奥の歯の後ろに生えてきます。奥歯の後ろから少しづつ生えてくるため、毎日仕上げ磨きをしていても最初は気づかないこともあります。とくに、上の六歳臼歯の場合は、覗き込んでも奥歯の乳歯に隠れてしまい、歯磨きが不十分になることがあり、虫歯のリスクが高くなるので注意が必要です。また、六歳臼歯は、食べ物を噛むときに一番かみ砕く力が強く、永久歯の歯並びや嚙み合わせの「基本」になるとても重要な歯なのです。歯科医院では、六歳臼歯のことを、「第一大臼歯」と呼びます。

永久歯に生え変わる時期

永久歯は、前歯から数えて6番目に六歳臼歯(第一大臼歯)が生え、その次に下の前歯、上の前歯と前から順番に永久歯に生え変わっていきます。そのあと、およそ11歳~13歳ころに、一番奥の十二歳臼歯(第二大臼歯)が生え、親知らず以外すべての永久歯が生えそろうのは、およそ13歳~14歳ころになります。先にも話したように、この年齢は目安になります。乳歯から永久歯への生え変わりには個人で差があります。まだ小学生なのに永久歯が生えそろう方もおられますし、中学生になっても乳歯が残っている方もおられます。稀に、永久歯が元々無い先天性欠損(せんてんせいけっそん)ということもあります。生え変わりが遅く、乳歯が抜けてもその次の永久歯が生えてこないなど、気になるときは、かかりつけの歯科医院にご相談ください。

生え変わる時が一番虫歯になりやすい

乳歯と永久歯の生え変わりのときのお口の中は、混合歯列(こんごうしれつ)になっているため歯がデコボコし歯磨きが難しくなり、磨き残しが増えるのも虫歯になりやすい原因です。また、生えかけの永久歯は、歯の頭は歯茎から出始めて生えるまで時間が長くかかり、完全に生えるまではエナメル質が薄く弱いため、虫歯になりやすくなります。とくに、奥歯の溝が一番虫歯になりやすいので、六歳臼歯が生えそろったらかかりつけの歯科医院で定期的にフッ素塗布やシーラント(プラスチック樹脂)をして溝を埋めて虫歯になってしまう前に虫歯の予防をするのがオススメです。

生え変わりの時に多い歯肉炎とは

六歳臼歯(第一大臼歯)や十二歳臼歯(第二大臼歯)が、生え始めるとき、歯肉から歯が少しずつでてきます。完全に歯が生えるまで数か月かかり、その間は、歯磨きをしても歯ブラシが届きづらく磨き残しが増えます。磨き残しがあると、歯肉が炎症をおこし、萌出性歯肉炎(ほうしゅつせいしにくえん)とよばれる歯肉炎になってしまいます。萌出性歯肉炎を防ぐには、しっかりと歯磨きをする必要があります。可能ならできる限り、保護者の方が仕上げ磨きをしてあげることが大切です。

仕上げ磨きはいつまで?

乳歯から永久歯に生え変わるとき、小学校にあがるころには一人で歯磨きをしているお子さんもいるかと思いますが、乳歯と永久歯がある混合歯列は、歯磨きをしても歯ブラシが届きにくい箇所があります。とくに生えかけの永久歯は虫歯になりやすいので、小学生の間は、保護者の方が仕上げ磨きをしてあげるといいでしょう。小さいころと同じように膝に頭を乗せて寝転がる体勢が一番歯も良く見えますので仕上げ磨きに最適です。高学年や中学生にもなると、仕上げ磨きができなくなってくると思いますが、自分でしっかり歯磨きが出来ているお子さんは少なく、虫歯になってしまうリスクが高くなります。時々は、しっかり磨けているか、食べかすや歯石がないかチェックしてあげてください。

乳歯から永久歯に生え変わる途中での歯並び

乳歯から永久歯に生え変わるときに、永久歯の生え方が気になったことはありませんか?

例えば、

・乳歯が抜けていないのに後ろから永久歯が生えてきた。

・永久歯が生えてきたけど歯が斜めになっている。

・乳歯が抜けたあと永久歯がでてこない。

・乳歯が虫歯になって早くに抜けた。(転倒などで前歯が早々に抜けた など)

生え変わりのときは、お口の中の変化が激しく、自然に生え変わっても永久歯の並びがガタガタになることがあります。乳歯がまだ抜けていないのに永久歯がその後ろから生えてきてしまうと、その乳歯を抜いても歯並びと嚙み合わせは治りません。永久歯が先天性で無い場合は、いかに乳歯を長く使用するかになってきます。いずれの場合も、歯科医院での診察と治療が必要です。かかりつけの歯科医院、または、当院にお気軽にご相談ください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の正しい外し方と装着方法!お手入れや保管の仕方も

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(当院ではインビザライン*を採用しています)の効果を最大限に引き出すためには、マウスピースの正しい外し方や装着方法を知ることが重要です。また、マウスピースのお手入れや保管も適切に行うことで、清潔さを保ちトラブルの発生を避けられます。

この記事では、マウスピースの外し方と装着方法、お手入れや保管のポイントについて詳しく解説します。

マウスピースを正しい外し方で外さないとどうなるの?

マウスピースを正しい方法で外さなかった場合、以下のようなトラブルが生じる可能性があります。

マウスピースが変形する

マウスピースを正しい方法で外さないと、マウスピースが変形することがあります。変形すると装着が難しくなり、歯列から浮いてしまう可能性があります。無理に装着すると歯に過剰な力がかかり、歯茎を傷めるかもしれません。

意図しない方向に力がかかり、歯が計画通りに動かず治療期間が延びることもあります。適切な方法でマウスピースを外し、治療効果を最大限に引き出しましょう。

マウスピースが破損する

無理に外すと、マウスピースが割れたりヒビが入ったりすることがあります。破損したマウスピースは装着せず、すぐに歯科医院に相談しましょう。

正しい外し方を守り、トラブルを防ぐことが大切です。

アタッチメントが取れる

マウスピースを正しい方法で外さないと、歯の表面に付けたアタッチメントが取れることがあります。アタッチメントは歯に加わる力を調節する重要な役割を果たしています。

外れてしまうと十分な矯正力が歯にかからなくなるでしょう。マウスピースを無理に外すと破損のリスクも高まるので、治療計画が狂う原因にもなります。

マウスピースの正しい外し方

以下にマウスピースの正しい外し方を解説します。変形や破損などのトラブルを避けるためには、正しい外し方を身に着けることが大切です。

奥歯の内側に人差し指の爪を引っかける

まず、左右どちらかの奥歯の内側に人差し指の爪を引っかけます。慣れるまでは鏡を見ながら行い、必ず奥歯から外しましょう。

前歯から外すとマウスピースが変形したり、アタッチメントが取れたりする可能性が高くなります。

音が鳴るまでゆっくり外す

マウスピースを外す際、爪を引っかけたら上顎は下に、下顎は上に引っ張ります。外れる際に「パコッ」と音がなります。勢いよく外すと変形や破損、歯茎損傷の原因となるため、慎重に外しましょう。

反対側の奥歯も外す

片側の奥歯を外せたら、次に反対側も同様に外します。片方の奥歯だけ外してから前歯に進まないように注意しましょう。

両手を使って奥歯から前歯に向かって外す

マウスピースの奥歯の部分を親指と人差し指でつまみ、奥歯から前歯の順番で外しましょう。必ず両手を使って奥歯から前歯に向かって外すことで、マウスピースの変形を防ぐことができます。

マウスピースの外し方のポイント

マウスピースを外す際は、以下のポイントに注意しましょう。

必ず奥歯から外す

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースを外す際は、前歯ではなく奥歯から外しましょう。奥歯にしっかりとはまっているため、前歯からは外せません。

装着時は前歯からはめますが、外す際は必ず奥歯から行うようにしましょう。間違えないように注意してください。

必ず両側を外す

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースは、半円を描くように外してはいけません。例えば、右の奥歯から前歯、左の奥歯の順に外すなど、順番を間違えるとマウスピースの変形やアタッチメントの脱落を引き起こす可能性があります。

両方の奥歯部分を片方ずつ外してから前歯部分を外すようにしましょう。

必ず内側に爪をかけて外す

マウスピースの表側から外さないことも重要です。表側から無理に外そうとすると、マウスピースが壊れたりアタッチメントが取れたりする恐れがあります。

アタッチメントに注意する

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースを外す際、アタッチメントがついている箇所は内側から外しましょう。外側からだと外れにくく、アタッチメントが取れる恐れがあります。

アタッチメントが取れた場合は、速やかにクリニックで付け直してもらわなければなりません。

アライナーリムーバーを使用する

爪が長い方は、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースの取り外しに苦戦しやすいです。必要に応じてアライナーリムーバーを使用しましょう。

アライナーリムーバーは取り外しを補助する器具で、1,000円前後で購入できます。

輪になっている部分に指を入れ、フック部分をマウスピースのふちに引っかけて引っ張って使用します。反対側も同様の方法で外します。

アライナーリムーバーを使えば、爪が長くてもスムーズに取り外すことが可能です。

マウスピースの正しい装着方法

マウスピースは外し方だけでなく、装着する際も正しい手順があります。以下に、マウスピースの正しい装着方法をご紹介します。

前歯から装着する

歯列にマウスピースを合わせたら、前歯部分から指で押し込んで装着します。前歯部分を装着できたら、奥歯部分もはめ込みましょう。

マウスピースの内側に注意する

装着時にマウスピースの内側が折れ曲がりやすいため、特に内側に傾斜している歯の部分はマウスピースのふちを巻き込まないように注意しましょう。ゆっくりと慎重に装着してください。

指でしっかり押して確認する

マウスピースが歯に隙間なくはまったかを確認するために、指でグッと押してください。マウスピースを途中まで装着して、噛み込んで密着させることは避けてください。歪みや破損の原因になりますので、必ず指で最後まで装着しましょう。

マウスピースチューイーを使用する

装着が完了したら、マウスピースチューイーを数十秒間しっかりと噛みます。奥歯から順に、特に浮きやすい前歯部分はゆっくり噛みましょう。前歯の先端に垂直に力がかかるように、下の前歯を少し前に出してギューっと噛むと密着させられます。

マウスピースのお手入れ方法

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療ではマウスピースの取り外しが可能です。食事や歯磨きの際に外したら、同時にお手入れしましょう。

お手入れを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まり、矯正治療を中断しなければならないことがあります。

歯ブラシでマウスピースを清掃する

口腔内の汚れや唾液、食物残渣を取り除くために、マウスピースは毎日洗浄しなければなりません。マウスピースのお手入れには柔らかめの歯ブラシを使用し、歯垢や汚れを除去しましょう。

軽くこするようにして表面や内側を清掃し、隅々までしっかりと清潔にすることが重要です。強く擦ったり、熱湯や洗剤を使用しないように注意してください。

マウスピース用の洗浄剤を使用する

マウスピース専用の洗浄剤を使用すると、より効果的に洗浄できます。指示に従って洗浄剤を使用し、マウスピースを浸けて汚れを落としましょう。

使用後は、必ずよくすすいでから装着してください。

マウスピースの保管方法

マウスピースは必ず専用のケースで保管しましょう。袋などに入れてしまうと、破損するリスクが高まります。

専用ケースに保管する

マウスピースは食事や歯磨きの際に外し、専用のケースに収納しましょう。専用ケースは紛失や破損を防止するだけでなく、菌や汚れから守る役割も果たします。

さまざまなデザインのケースがあるので、自分のスタイルに合ったタイプを選びましょう。

マウスピースを乾かしてからケースに入れる

マウスピースが濡れたままだと細菌が繁殖しやすくなります。洗浄後は、しっかり乾かしてから専用ケースに収納しましょう。通気性の良い場所で自然乾燥させることが望ましいです。

高温になりやすい場所を避ける

マウスピースは熱に弱いため、直射日光が当たる場所や高温になりやすい場所で保管するのは避けましょう。また、小さな子供やペットが触れないよう、手の届かない安全な場所に保管してください。

まとめ

マウスピース型矯正装置による矯正治療(インビザライン*)の効果を最大限に引き出すためには、正しい取り扱い方法を身につけることが重要です。片側の奥歯から始めて反対側の奥歯も外し、最後に前歯部分を外すようにしましょう。無理に外すとマウスピースが変形したりアタッチメントが取れたりする恐れがあります。

装着する際は、前歯部分から行います。装着後にアライナーチューイーを数十秒噛めば、アライナーがしっかり密着します。

お手入れは、柔らかめの歯ブラシで軽くこすって行いましょう。定期的に洗浄剤を使用するとより清潔に保てます。洗浄後は水分をしっかり拭き取り、清潔なケースに保管しましょう。

マウスピース型矯正装置による矯正治療(インビザライン*)を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

歯の発育時期と形成異常

○歯の発育段階

歯の発生は、胎生6週頃に上顎突起と下顎突起の口腔粘膜上皮が増殖して肥厚し、間葉組織中に陥入して歯堤をつくることから始まります。この歯堤が成長して歯胚を形成することになるが、歯胚の形成状態により、歯の発育段階は次のように分類されます。

➀成長期

1)開始期

胎生6~8週の間に口腔粘膜上皮の陥入、増殖、肥厚が起こり、その直下に未分化な間葉細胞が集まってきます。これにより、歯堤の形成が始まります。この歯堤が増殖して、上下顎にそれぞれ10個の歯胚を形成します。蕾状期(らいじょうき)と呼びます。

2)増殖期

細胞の増殖によりエナメル器が発生する時期のことをいいます。特に辺縁部の増殖が著しく、帽子のような形に変わるため、帽状期(ぼうじょうき)とも呼ぶこともあります。帽状期の凸部分を外エナメル上皮、凹状部分を内エナメル上皮といいます。

3)組織分化期

細胞が分化する時期のことをいいます。内エナメル上皮はエナメル芽細胞になります。内エナメル上皮を取り巻いている間葉性の細胞が歯乳頭をつくり象牙芽細胞になります。

4)形態分化期

将来のエナメル質と象牙質の境界に沿って細胞が配列し、歯冠と歯根の大きさや輪郭を決定する時期です。組織分化期と併せて鐘状期(しょうじょうき)と呼びます。

5)添加期

エナメル質基質および象牙質基質が規律的に添加していく時期です。

6)石灰化期

エナメル質基質や象牙質基質が石灰化する時期です。

➁萌出期

口腔内に歯が移動する時期です。顎骨内で歯冠が完成すると継続的に咬合面方面へ移動していきます。顎骨内での移動(骨内萌出)と、口腔内に出てから機能を営む咬合位に達するまでの移動(口腔内萌出)とがあります。

○歯の発育時期と形成異常

歯胚の発育は、エナメル質をつくるエナメル芽細胞と象牙質をつくる象牙芽細胞が隣接し、相互に影響しあいながら行われます。したがって、この時期の相互作用は異常が生じると、歯の発育や形成が障害されることになります。

1)歯数の異常

歯の開始期や増殖期の異常によって起こります。

➀歯数の不足

歯が先天的に欠如している場合を無歯症といいます。全部の歯が欠如している場合を完全無歯症といいます。1本あるいは数本が欠如している場合を部分的無歯症といいます。これらは、歯胚の形成あるいは増殖が行われなかったために、歯として発生せず先天欠如となったものです。乳歯の先天欠如はその後継永久歯の先天欠如をもたらす場合もあります。

乳歯および永久歯の全歯あるいは多数歯が欠如した場合は、全身疾患との関連が強く、外胚葉異形成症や色素失調症などにみられます。少数歯の欠如の出現率は切歯群や臼歯群ともに後方歯に高い(中切歯よりも側切歯に多く、第一小臼歯よりも第二小臼歯に多い)ので、系統発生学退化現象であるとされています。先天欠如は乳歯よりも永久歯に多く発生します。

系統発生学退化現象:生物のある器官・組織が、進化の途上で次第に衰退・縮小する現象。

➁歯数の過剰

正規の数を超えて過剰に形成された歯を過剰歯といいます。過剰歯は正常の歯数より歯胚が多く形成された場合に生じます。形や大きさは正常歯に似たものから結節状、円錐状などさまざまあります。乳歯の過剰歯はほとんどみられません。好発部位は乳歯列では上顎前歯部、永久歯列では上顎正中部(正中歯)と下顎の臼歯部に多いです。

2)構造の異常

歯の組織分化期、添加期、石灰化期の異常で起こります。組織分化期のエナメル芽細胞の障害はエナメル形成不全を生じます。また、象牙芽細胞の障害は象牙質形成不全を生じます。いずれも遺伝性疾患です。さらに、添加期の障害がエナメル質に起こすとエナメル質減形成を、石灰化期の障害はエナメル質低石灰化を引き起こす。原因はフッ化物の過剰摂取、熱性疾患、外傷、放射線、ビタミン欠乏症、内分泌障害、周産期性障害などです。全身的原因の場合には、その障害が起こっていた時期に形成されていた歯のすべてに減形成が生じ、線状エナメル質減形成を呈します。

局所的原因の場合として、乳歯の根尖性歯周組織炎により、後継永久歯歯胚が影響を受けることがあります。そのときの歯胚の発育程度と加わった障害の強さによって、形成障害(エナメル質の白濁などの石灰化不全も含む)を受け、後継永久歯の歯冠部に形成不全が生じます。これを、ターナー歯といいます。また、乳歯の外傷により後継永久歯の歯冠部エナメル質に形成不全が生じることがあります。

3)形態の異常

形態分化期に障害があると、歯の大きさや外形の異常となって現れてきます。

- 矮小歯:歯冠部の大きさが平均値よりも著しく小さい歯のことをいい、円錐状(円錐歯)や円柱状(円柱歯)の形態などがあり、上顎の側切歯(前から2番目)にしばしばみられます。

- 巨大歯:著しく大きい歯。

- 癒合歯:隣り合う歯胚が発育途中で融合して象牙質を含めて一体化したものです。下顎の乳切歯でみられることがあります。

- 切歯結節:上顎切歯の裏側の基底結節(きていけっせつ)が大きく発達したものである。

- 中央結節:舌側や咬合面に生じる結節のことで、切歯では切歯結節、臼歯の咬合面では咬合面中央結節といいます。下顎の第二小臼歯(前から5番目)に多く出現します。

- 介在結節:上顎の第一小臼歯(前から4番目)および上顎の第一大臼歯(前から6番目)の近心辺縁隆線上(正中部から近い側で線状に隆起した部分)にみられる小結節のことをいいます。

- 臼傍結節:上顎の第二大臼歯(前から7番目)・第三大臼歯(親知らず)の頬側面にみられる過剰結節のことをいいます。下顎の大臼歯の近心頬側面(頬に接する面)に出現する結節のことを プロトスタイリッドといいます。

- カラベリー結節:上顎第二乳臼歯、上顎第一大臼歯の近心口蓋側(口蓋に接する面)に出現する結節のことをいいます。

- タウロドント歯:臼歯の歯頚部から歯根分岐部までの部分が異常に長くなり、長胴になったものを

- タウロドント(長胴歯)といいます。

- 棘突起(きょくとっき):上顎の前歯の裏側に1~3個の小突起があり、上顎の中切歯(前から1番目)、犬歯によくみられます。

- シャベル切歯:上顎切歯(特に側切歯)にみられ、歯の裏側が深くくぼんでいるものをいいます。

- 双生歯:正常な歯と過剰歯胚が癒合したもので、歯髄、象牙質を一部共有した歯をいいます。

- 樋状根(といじょうこん):下顎の第二大臼歯(前から7番目)にしばしばみられ、近・遠心根の頬側が癒合したもので、頬側からみると単根だが、舌側からみると深い縦溝で二分されています。

4)色調の異常

歯胚の石灰化期に無機結晶と親和性のある物質が体液中にあると、歯質に取り込まれて歯の着色を生じることがあります。この着色歯(変色歯)の原因には、内因性と外因性があります。

1.歯質の着色

➀内因性の着色

重篤な新生児黄疸を経験した小児では、ビリルビンの沈着により乳歯が緑色または淡黄色を示すことがあります。青緑色歯は新生児メレナや胎児赤芽球症のときに現れます。ピンク・赤色歯は肝性ポルフィリン症という疾患が原因である。

➁外因性の着色

歯の形成期間中にテトラサイクリン系の抗菌薬の投与を受けると、黄色、灰白色、暗褐色歯に変色することがあります。

2.歯の表面の着色

萌出後に飲料(紅茶やコーヒーなど)に含まれる色素により、歯に着色がみられることがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合を治療する方法とは?期間と費用も解説

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)は、透明なマウスピース型の矯正装置を使用して歯並びを整える治療法です。過蓋咬合(ディープバイト)にお悩みの方のなかには、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で治療できるのか気になっている方もいるでしょう。

この記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合(ディープバイト)は治療できるのか解説します。治療期間や費用についても解説しますので、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合を治療したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

過蓋咬合(ディープバイト)とは

過蓋咬合(ディープバイト)とは、噛み合わせたときに下の前歯が見えなくなるほど深く噛み合う状態です。奥歯を噛み合わせたときに上の前歯が下の前歯を2〜3mm程度覆うのが正常な状態ですが、過蓋咬合の場合は上の前歯が下の前歯を半分以上覆っている状態です。下の前歯が見えなくなるケースもあるでしょう。

前歯が噛み合っていないため、下の前歯で上顎を傷つけたり、顎関節に負担がかかったりなど、多くのリスクがあります。

過蓋咬合(ディープバイト)になる原因

過蓋咬合(ディープバイト)になる原因は歯や顎の状態による先天的なものと、日常生活における癖などで誘発される後天的なものがあります。

歯の生え方に問題がある

歯の生え方に問題があると過蓋咬合(ディープバイト)になる可能性があります。具体的には、上の前歯が前方に傾いている、下の前歯が後方に傾いている、前歯が伸びすぎている、奥歯の成長が乏しく十分な高さがないなどです。

上の前歯が前に、下の前歯が後方に向かって生えていると、噛み合わせが深くなるでしょう。また、下の歯を覆うほど前歯が伸びているとガミースマイルにもなりやすいです。さらに、奥歯が十分に成長せず高さがないと、噛み合わせが深くなり過蓋咬合の原因となります。

顎の大きさが不均衡である

不均衡な顎の大きさも、過蓋咬合の原因の一つです。上顎が著しく発達して下顎よりも大きくなった場合や、下顎の発達が未熟で十分な大きさにならなかった場合に、過蓋咬合になることがあります。

顎の位置に問題がある

過蓋咬合は、上顎が前方に位置している場合や、下顎が後方に位置している場合にも起こりえます。特に上顎が下顎より著しく前にあると、上の前歯が下の前歯に大きく被さり、過蓋咬合になる可能性があるのです。

歯並びに影響を与える癖がある

以下のような癖によって、過蓋咬合になることもあります。

・口呼吸

・食いしばりや歯ぎしり

・指しゃぶり

・頬杖をつく

・唇を噛む

口呼吸が習慣になっていると、口元の筋肉のバランスが乱れて歯並びや噛み合わせが悪くなります。食いしばりや歯ぎしりの癖があると奥歯が削れて噛み合わせが低くなるため、過蓋咬合の原因になるのです。

また、幼少期の指しゃぶりは上の前歯を押し、過蓋咬合や出っ歯の原因になります。頬杖をついたり、唇を噛んだりすると、下の前歯が内側に、上の前歯が前方に傾きやすくなります。

奥歯が虫歯になった

奥歯の虫歯を放置すると歯の高さが失われることがあります。また、奥歯を削ったあとに詰め物や被せ物をしないと高さがなくなるため、噛み合わせが深くなることがあるのです。

さらに、抜歯後に適切な治療を受けず放置すると、同様の理由で過蓋咬合になることがあります。

過蓋咬合(ディープバイト)を放置するリスク

過蓋咬合(ディープバイト)を放置すると、以下のようなリスクがあります。

歯を失う可能性がある

過蓋咬合の場合、奥歯に負担がかかるため、歯の磨耗が進みやすいです。奥歯の磨耗が進むと、エナメル質の下にある象牙質が露出し、知覚過敏の症状が現れる可能性があります。歯が欠けたり割れたりする可能性もあるでしょう。

歯冠(歯が歯茎から見えている部分)が損傷した場合は修復可能ですが、歯根破折が起こると歯を失うことにつながりかねません。このようなリスクを避けるためにも、過蓋咬合の早期治療が重要なのです。

歯茎を損傷する可能性がある

過蓋咬合が重度の場合、噛んだときに下の前歯が上の歯茎に接触し、傷がつくことがあります。咀嚼や歯ぎしりによって歯の先端が繰り返し接触すると、傷の治癒が遅れることや、悪化して潰瘍になることもあるでしょう。

顎関節症を引き起こすリスクが高まる

過蓋咬合の場合、顎関節症を引き起こすリスクが高まります。下顎は本来、上下左右に自由に動かせますが、過蓋咬合では上の前歯が深く被さるため、顎の動きが制限され、顎関節に負担がかかるのです。

顎関節症になると、口を開きにくくなったり、口を開ける際にカクッと音が鳴ったりすることがあります。

エラが張ることがある

過蓋咬合を放置すると、噛む力が強くなるため、咬筋(咬む筋肉)が緊張し、エラが張ることがあります。さらに、咬筋の緊張が強いと、顎の周囲の筋肉に疲労感やこわばりが生じることもあるでしょう。

出っ歯になるリスクがある

過蓋咬合の場合、下の前歯が上の前歯に強く接触するため、上の前歯が突き上げられて前方に傾き、出っ歯になる可能性があります。歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼし、不正咬合がさらに悪化するリスクが高まるのです。

下顎の成長が阻害されるリスクがある

子どもの場合、過蓋咬合を放置すると、下顎の成長が阻害されるリスクがあります。10歳〜15歳は下顎の成長が活発な時期ですが、この時期に過蓋咬合だと、上の前歯に覆い被さることで下顎の前方への成長が妨げられるのです。

その結果、下顎後退(かがくこうたい)や上顎前突(じょうがくぜんとつ)などの骨格性の不正咬合が引き起こされやすくなります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合(ディープバイト)は治療可能?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合(ディープバイト)を治療できるケースもあります。過蓋咬合の重症度や症例によっては、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)だけでなくワイヤー矯正との併用が必要になることもあるでしょう。場合によってはワイヤー矯正のみで治療することもあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合を治療する場合は、バイトランプという突起をマウスピースの上の前歯の裏側に設置します。下の歯がバイトランプに当たることで、奥歯が深く噛み合うことを防ぐのです。

治療は、奥歯の挺出(ていしゅつ)と前歯の圧下(あっか)の2つの動きによって行われます。奥歯の挺出は、マウスピースによる圧力で奥歯を引っ張り、歯に高さを出す動きです。

一方、前歯の圧下は、前歯を歯茎の方向に押し込み、噛み合わせを浅くする動きです。この2つの動きにより、過蓋咬合の改善を目指します。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合(ディープバイト)を治療する場合の期間

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合(ディープバイト)を治療する場合の期間は、一般的に2年〜2年半程度です。過蓋咬合の治療は歯の動かし方が複雑であるため、治療期間が長くなる傾向があります。

ただし、治療期間は患者さんの歯並びの状態によって大きく異なるので、具体的な治療期間や治療計画については、歯科医院で確認しましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合(ディープバイト)を治療する場合の費用

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で過蓋咬合(ディープバイト)を治療する場合の費用相場は、約80万〜90万円です。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を含めマウスピース型矯正治療矯正は自費診療のため、費用は歯科医院や治療内容によって異なります。具体的な費用については、歯科医院で確認しましょう。

まとめ

過蓋咬合(ディープバイト)は、噛み合わせが深く、下の前歯が上の前歯に隠れてしまう状態です。歯の生え方や顎の位置に問題があったり、口呼吸や食いしばりなどの癖があったりすると過蓋咬合になる可能性があります。

放置すると、歯を失ったり、顎関節症を引き起こしたりするリスクが高まるため、治療したいと考える方もいるでしょう。過蓋咬合はマウスピース型矯正装置(インビザライン*)で治療できる場合もあります。症例によってはワイヤー矯正との併用が必要になることもあるでしょう。

無料でカウンセリングを受けられる歯科医院もあります。まずはマウスピース型矯正装置(インビザライン*)で治療できるか確認してもらうとよいでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

歯の萌出異常

歯の萌出異常には、時期の異常、位置の異常および方向の異常などがあります。その多くが局所的な原因によりますが、時期の異常では全身的な原因によることもあります。

○歯の萌出

歯の萌出とは、歯が顎骨内から歯肉を破って口腔内に出現する過程をさし、歯根の形成が開始されると、まもなく始まり、歯が口腔内に現れた後も一生継続します。対合歯と咬合してからも萌出運動は続き、咬合運動によって生じた咬耗による歯冠の短縮を補っています。

➀乳歯の萌出時期と順序

乳歯は平均生後8か月ごろに下顎乳中切歯(前から1番目)が萌出を開始します。2歳半ごろに上顎第二乳臼歯が萌出して、20本の全乳歯が萌出を完了します。萌出の時期は個体差が大きく、また、人種差、性差があり、3~4か月の差異は異常ではありません。萌出順序は、ばらつきがあります。

➁永久歯の萌出時期と順序

永久歯は生後6歳ごろに下顎中切歯あるいは第一大臼歯が萌出を開始します。12歳ごろに上顎第二大臼歯が萌出して、28本の永久歯が萌出を完了し、永久歯列が完成します。

萌出順序については、乳歯よりもばらつきが大きいです。

上顎の犬歯が生えてくるのは、10~12歳ごろが一般的ですが、ほかの歯が生えた後、高い位置から顔を出す犬歯は、生えきるまでの移動距離が長いため、通常、先に生えている側切歯の歯根の縁を沿うようにして降りてくると考えられています。しかし、最近では犬歯が正しい位置に生えてこない子どもが増えています。その理由は、最近の子どもたちは昔に比べて頭の大きさが小さく、顎の幅も狭いのに対して、歯の幅が大きいためです。食生活などの変化に伴って、顎が細くなり、永久歯が生えるスペースが不足し、最後に生えてくる犬歯が萌出スペースを失い、萌出障害(正しい位置に生えない)を起こします。

犬歯は咬み合わせを安定させる重要な歯となり、その歯が正しい位置に生えない場合、臼歯に対する力のコントロールが不安定になるため、長期的にみて臼歯の咬み合わせに負担がかかったり、歯列の乱れの原因にもなってしまいます。

○歯の萌出時期の異常

➀早期萌出

普通よりも異常に早い萌出のことをいいます。まれに出生時にすでに萌出している歯を先天歯といいます。生後1ヵ月以内に萌出してくる歯を新生歯といいます。先天歯のほとんどが下顎乳中切歯(前から1番目)で、過剰歯が先天歯であることはまれです。

この先天歯は、歯根がほとんど形成されていないため、動揺が著しく、エナメル質の形成が不良なため、切端が鋭利な形態となり、哺乳時に舌の裏に潰瘍を形成することがあります(リガ・フェーデ病)。

このような場合は、先天歯の鋭角部を円滑にするだけで潰瘍は消失します。症状が悪化する前に、早めに歯科医院へ受診しましょう。また、唇裂・口蓋裂がある場合には、授乳指導を行う必要があります。

➁萌出困難

萌出方向の異常あるいは萌出場所の不足により、正常な萌出が妨げられる場合をいいます。

乳歯の場合、萌出性嚢胞が原因であることが多いです。

また、萌出経路に過剰歯や歯牙腫などの障害物があるとき、歯の萌出が困難になることもあります。

③萌出遅延

乳歯では4ヵ月、永久歯では1年以上、通常の萌出時期を過ぎても萌出してこない場合を萌出遅延といいます。多数歯の著しい萌出遅延があるときには、成長ホルモンの異常や甲状腺・副甲状腺機能異常などの全身的疾患を原因として考える必要があります。局所的なものとして、歯胚の位置異常や形成異常、歯肉の肥厚、萌出余地の不足、先行乳歯の晩期残存、早期抜歯などがあります。乳歯の萌出遅延は、早産の小児にみられることがあります。

○萌出方向の異常

➀異所萌出

正常な位置より離れて萌出するものを異所萌出といいます。原因は永久歯胚の位置異常、小さな顎骨、顎骨と歯の大きさの不調和、過剰歯の存在、乳歯の晩期残存により起こってきます。下顎中切歯の異所萌出では、乳中切歯の舌側から萌出するもので、ほとんどの小児でみられることから異常とは考えられていません。上顎第一大臼歯の異所萌出では、多くの場合、隣在歯である第二乳臼歯の遠心根を吸収しながらも萌出する(ジャンプ型という)。まれに、第二乳臼歯に引っかかった萌出できず(ホールド型という)、第二乳臼歯の抜歯でようやく萌出できることもあります。また頻度は少ないが、上顎犬歯の異所萌出では、近心にある側切歯さらには中切歯の歯根吸収を引き起こすことがあります。

○萌出不全

➀低位乳歯

咬合を営んでいた乳歯、特に乳臼歯がなんらかの原因により周囲歯槽骨との骨性癒着を引き起こし、低位を示すようになったものです。左右対称的に、また、家族的に発生する傾向がありますが、原因は明らかになっていません。顎の発育に伴い低位の程度が強まり、開咬をもたらすため、完全に埋入する前に抜歯し、保隙装置を装着することを勧めます。

➁埋伏

一定の萌出時期を過ぎても歯冠の一部あるいは全部が口腔内に萌出してこないものをいいます。乳歯の埋伏は永久歯に比べて頻度は少なく、低位乳歯を放置することにより起こる埋伏とは異なります。1歯または数歯の場合は、局所的な原因で発生するが、多数歯の埋伏は鎖骨頭蓋異骨症など全身性疾患に伴って現れます。

- 鎖骨頭蓋異骨症

鎖骨の全部または部分的欠如と頭蓋の異骨症が合併した奇形で、常染色体優性遺伝で骨系統疾患である。

〈口腔内の特徴〉

・多数の過剰埋伏歯

・乳歯の晩期残存、永久歯の萌出遅延

・化骨障害による上顎発育不全→相対的な反対咬合

○乳歯の早期脱落

乳歯の歯根吸収が何らかの理由で早まり、乳歯が早期に脱落することで咀嚼や発音などの口腔機能に影響を及ぼすことがあります。さらに、乳歯の早期脱落により、隣在歯の傾斜・移動と対合歯の挺出が起こることがあります。また、乳歯歯列の乱れにより、永久歯の埋伏や叢生、顎の偏位を惹起することがあります。

○乳歯の脱落遅延

乳歯の歯根吸収が遅延あるいは停滞すると、後続永久歯の萌出遅延、永久歯の埋伏、萌出部位の異常などが起こります。また、永久歯歯胚の位置異常により乳歯の歯根吸収が遅延する場合もあります。ときとして、代生歯の先天欠如により、乳歯歯根の吸収が起こらず、乳歯が晩期残存することもあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換頻度とは?タイミングと決まり方を解説

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)での治療を検討しているけれどマウスピースはどれくらいの頻度で交換するのか気になってはいませんか。

本記事では、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースの交換頻度について解説します。マウスピースの交換頻度の決まり方や治療期間が延びる要因についても解説しますので、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換頻度とは

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では1〜2週間に1回のペースで新しいマウスピースに交換します。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、1枚1枚形が異なるマウスピースを装着・交換して歯並びを整えます。計画どおりに歯を移動させるためには適切なタイミングでマウスピースを交換しなくてはいけません。

歯列矯正で1か月に移動できる歯の距離は1mm程度です。1枚のマウスピースで動かせる歯の距離は最大で0.25mmなので1週間前後での交換が適切といえるでしょう。

ただし、歯の動きには個人差があるため、患者さんによって適切な交換時期は異なります。交換時期は歯科医師の指示に従いましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換頻度の決まり方

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースの交換頻度は一人ひとり異なります。マウスピースの交換頻度はどのようにして決まるのでしょうか。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で使用するマウスピースの交換頻度は、以下の3つを確認して総合的に歯科医師が判断します。

・装着時間

・年齢

・歯列不正の状態

それぞれ詳しく解説します。

装着時間

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)はマウスピースと実際の歯並びのズレを利用して歯を動かす治療法です。そのため、マウスピースを装着している間しか矯正力がかかりません。マウスピースを装着している時間が長いほど歯が早く動くため、治療もスムーズに進む可能性が高いでしょう。

マウスピースの装着時間は1日20時間以上といわれています。マウスピースの装着時間が短かったり、装着を忘れる日が多かったりすると、治療計画どおりに歯を動かせません。装着時間が短いケースでは、マウスピースの交換時期を延ばして対応します。

年齢

矯正治療では、顎の骨の吸収と再生を利用して歯を動かします。歯に押された側の骨は吸収され、引っ張られた側の骨は再生を繰り返すことで少しずつ移動させていくのです。

代謝がいい方ほど骨の吸収と再生がスムーズに進むため、歯の動くスピードも早いです。代謝は年齢とともに低下するため、若い方ほど歯の移動するスピードも早く、マウスピースの交換時期も短くなる可能性が高いでしょう。

歯や顎の骨に過度な負担がかからないように移動させる必要があるため、一人ひとりの代謝のペースに合わせて交換時期を調整します。

歯列不正の状態

マウスピースの交換時期は歯並びの状態によって異なります。歯の移動方法は大きく歯体移動と傾斜移動にわけられます。歯体移動は、歯を根本から平行に移動させる方法で、歯と歯の隙間を埋める際におこなわれる方法です。

一方、傾斜移動は歯の生えている位置は変えずに、角度を変えて歯の向きや傾きを改善させる方法です。傾斜移動の場合、歯の根の位置はほとんど変わらないため、早く歯が動くという特徴があります。

そのため、傾斜移動が多い方は歯体移動が多い方よりも短い期間で歯並び・噛み合わせを整えることができるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換のタイミングとは

マウスピースの交換のタイミングは骨の代謝のスピードや生活習慣、歯並びによって異なります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)開始直後は、骨の代謝スピードやマウスピースを用いた生活習慣に慣れていないため1〜2週間に1回のサイクルで交換するよう指示されるケースが多いでしょう。

歯科医師は、治療を進めながら代謝スピードや1日の装着時間など総合的に判断して一人ひとりに合った交換時期を決めていきます。代謝が早くマウスピースの装着時間がしっかりと確保できている方は、交換時期が短くなる傾向にあります。

また、矯正が終盤になり歯の移動距離が短くなると交換のタイミングも早くなることがあるでしょう。交換のタイミングは自己判断せずにかならず歯科医師の指示に従うことが大切です。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間を早めることはできる?

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)で早くきれいな歯並び・噛み合わせを手に入れたいと考えている方は多いと思います。

しかし、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間を早めることは基本的にはできません。マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間は事前にシミュレーションなどを行って歯科医師が総合的に判断します。計画どおり治療を完了させることが、早く終わらせる近道といえるでしょう。

以下に、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療をスムーズに終わらせるポイントを3つご紹介します。

・マウスピースの装着時間・交換時期を守る

・通院期間を守る

・チューイーを使用する

それぞれ詳しく解説します。

マウスピースの装着時間・交換時期を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療をスムーズに進めるためには、歯科医師に指示された装着時間と交換時期を守ることが重要です。

マウスピースの交換時期を自己判断で短縮すると、歯が十分に動いていない状態で次のマウスピースを装着することになります。歯や顎の骨に過度な負担がかかるほか、計画どおりに歯を動かせなくなるリスクも高くなるでしょう。

実際の歯の動きと治療計画にずれが生じた場合、リファインメントでマウスピースを追加するケースもあり、治療期間もその分延びてしまいます。

通院期間を守る

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中の通院頻度は2か月に1回で、ワイヤー矯正と比較すると少ないです。自分で新しいマウスピースに交換して治療を進めることができるため、通院を面倒に感じて先延ばしにする方もいるでしょう。

しかし、通院期間が大きく空いてしまうとトラブルが生じていても発見が遅れる可能性があります。トラブルによっては、矯正期間が延びてしまう可能性もあるため、歯科医師に指示された時期に通院する必要があるのです。

チューイーを使用する

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)では、マウスピースと歯がしっかりと密着することで十分な効果が得られます。

新しいマウスピースに交換した直後は、実際の歯並びとマウスピースの形にズレがあり、手指だけではしっかりと密着させることが難しいでしょう。治療計画どおりに歯を移動させるためには、マウスピースが浮かないように装着する必要があります。

チューイーとは、マウスピースを歯に密着させるために使用するロール状の器具です。マウスピースを装着する際にチューイーを噛むことで、マウスピースを歯にしっかりと密着させることができます。結果として歯に適切な矯正力が働くため、スムーズに治療を進められるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の交換についての注意点

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースを交換する際に注意するべきことはあるのでしょうか。事前に注意点を理解しておけばトラブルを回避できる可能性が高くなるでしょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースの交換についての注意点は、以下の2つです。

・自己判断でマウスピースを交換する

・紛失・破損に気を付ける

それぞれ詳しく解説します。

自己判断でマウスピースを交換する

マウスピースの交換時期は、一人ひとりの生活習慣や代謝スピードを確認して歯科医師が判断します。

また、歯列矯正で1か月あたりに動かせる歯の距離は1mm前後といわれています。なかには早く矯正治療を終えるために、自己判断でマウスピースの交換時期を早めることを考える方もいるでしょう。

しかし、無理にマウスピースの交換時期を早めると過度な力が加わり、歯や周辺組織にトラブルが生じるリスクがあります。上述のとおり、歯の動きが治療計画から外れると、リファインメントが必要になり治療期間が延びるケースが多いです。

トラブルを回避するためにも自己判断でマウスピースの交換時期を調整しないようにしましょう。

紛失・破損に気をつける

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)のマウスピースは0.5mmと薄いため、変形や破損するリスクが高いです。着脱の際には過度な力がかからないように両手で丁寧に扱うようにしてください。また、外した際は外部からの衝撃や紛失を防ぐために専用のケースに入れて保管しましょう。

マウスピースが紛失・破損した場合は再作製が必要になります。再作製には2週間前後かかるため、その分治療期間も延びるでしょう。計画どおり治療を進めるためには、マウスピースの取り扱いにも十分注意する必要があります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間が延びる要因

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)の治療期間が延びる主な要因は、以下のとおりです。

・マウスピースの装着時間・交換時期を守れていない

・虫歯・歯周病に罹患した

・マウスピースを破損・紛失した

・指示どおり歯科医院を受診していない

それぞれ詳しく解説します。

マウスピースの装着時間・交換時期を守れていない

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)ではマウスピースを装着することで歯に矯正力が働きます。そのため、マウスピースの装着時間・交換時期を守らないと計画どおりに歯を動かすことができず、治療期間が延びる要因になるでしょう。

虫歯・歯周病に罹患した

矯正治療中に虫歯や歯周病に罹患することも治療期間が延びる原因です。

食事とブラッシングの際にはマウスピースを取り外すことができます。ワイヤー矯正と比較して歯の衛生管理はしやすいですが、唾液の自浄作用などの働きが弱くなるため、普段以上にブラッシングをしっかりおこなわないと虫歯や歯周病になるリスクが高まります。

矯正治療中に虫歯や歯周病になると、矯正治療を一時中断するケースもあります。虫歯や歯周病の治療を終えてから矯正治療を再開するため、治療期間は延びるでしょう。

マウスピースを破損・紛失した

マウスピースを破損・紛失すると、作り直しが必要になるケースがあります。マウスピースの作り直しには時間がかかり、その間は矯正治療を進めることができません。

新しいマウスピースが手元に届いてから治療を再開することになるため、治療期間が延びる可能性があるのです。

指示どおり歯科医院を受診していない

歯科医師の指示どおりに歯科医院を受診していないことも治療期間が延びる要因のひとつです。歯科医院での定期検診では、トラブルなく治療が進んでいるか、また虫歯や歯周病になっていないかなどを確認します。

歯科医師の指示どおりに歯科医院を受診していないと、お口の中にトラブルが起こっていても発見・対処できず、治療期間に影響を及ぼす可能性があります。そのため、マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中は歯科医師の指示どおりに受診することが重要なのです。

まとめ

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)による矯正治療中は1〜2週間に1回のペースで新しいマウスピースに交換します。交換頻度は患者さんによって異なり、もともとの歯並びや噛み合わせ、顎の骨の代謝、生活習慣などを確認して適切なタイミングを歯科医師が判断します。

早く治療を進めたいからと交換時期を早めてはいけません。スムーズに治療を進めるためには、マウスピースの交換時期を早めるのではなく、歯科医師の指示どおりにマウスピースを装着・交換することが重要なのです。

歯科医師の指示を守って、計画どおりに矯正治療を進めましょう。

マウスピース型矯正装置(インビザライン*)を検討されている方は、神戸市垂水区にある歯医者「ふじよし矯正歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。

*完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。