歯磨きをするタイミングと正しい歯磨きの仕方②

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

前回は、歯磨きをするタイミングについてお話しましたが、今回は、正しい歯磨きの仕方についてお話していきます。「毎日、歯磨きをしているのに虫歯になってしまう」・「歯茎が下がったような気がする」・「しっかり歯磨きをしているのに歯周病が悪化している」などありませんか?

これらは、毎日歯磨きをしていても磨き方が間違っていると、歯には磨き残している部分が出来てしまい、磨き残しの部分に汚れがたまり歯垢になってしまいます。歯磨きでの磨き残しは、虫歯や歯周病の一番の原因になりますので、しっかりと正しい方法での歯磨きを行うことが大切です。

虫歯になりやすい箇所と歯垢(汚れ)がたまりやすい箇所

正しい歯磨きの仕方とは何か?この話をする前に、まずは、歯のどの部分に食べた物のカスや汚れ(歯垢)がつきやすいのか、虫歯になりやすい箇所を知っておきましょう。知っておくことで意識して磨けるようになります。

1.歯と歯の間の隙間

2.奥歯の咬合面の溝(噛む面)

3.歯と歯茎の境目(特に前歯の表と裏側)

4.歯並びがガタガタしているところ

5.生えかけの永久歯

正しい歯の磨き方

1.歯ブラシの毛先のあてかた

歯磨きをするときは、歯ブラシの毛先を歯や歯茎に強く押し当てないようにしましょう。毛先を強く当ててしまうと毛先が歯の表面で寝てしまい歯と歯茎の境目が磨けなくなります。歯ブラシの毛先を歯にあてたときに毛先が歯と歯茎の境目にあて、軽く傾斜(45度ぐらい)をつけて毛先を境目に軽くあてて磨きましょう。

2.歯ブラシの毛先は濡らさない

歯磨きをする際に、歯ブラシの毛先を水にくぐらせ濡らしてから歯磨きをつけて歯磨きを始める方がおられますが、水で濡らしてしまうと歯磨きをしている時にお口の中が泡立ってしまい短い時間なのに歯を磨いた感じがしてしまいます。なので、歯磨きをするときは、歯ブラシを水で濡らさず乾いた状態のままで歯磨き粉をつけ歯を磨くようにしましょう。

3.歯ブラシは軽い力で持つ

歯ブラシの持ち方を意識したことはありますか?手をグウにして手のひらの力を使っていませんか?

手のひら握って持ってしまうと力が強くなってしまいます。よく「歯ブラシは鉛筆持ち」と言われますが、歯ブラシは鉛筆を持つように親指・人差し指・中指の三本で持つのが正しい歯ブラシの持ち方です。指三本で持つと軽い力しかかからず、歯と歯茎に負担がかからず、歯茎が下がってしまう歯肉退縮や知覚過敏を防ぐ効果もあります。

電動歯ブラシをお使いの方は、指三本では持てず手のひらでしか持てないため無意識に力が入りすぎてしまいます。電動歯ブラシの毛先を強く歯や歯茎にあてすぎないように普段から意識するようにしましょう。

4.歯ブラシの毛先は小刻みに動かす

歯磨きをしている時に毛先を大きく動かすと、歯と歯の間の隙間に毛先が届かずに磨き残しの原因になってしまいます。

歯を一つ一つ丁寧に磨くには、歯ブラシを小刻みに優しく動かすと、歯と歯の隙間や歯茎との境目も磨きやすくなり、汚れや歯垢を落とし虫歯や歯周病防ぐことができます。

5.歯磨き粉の量

歯磨きをするときに、歯磨き粉を必ずお使いだと思いますが、量はどれくらい出していますか?歯磨き粉の量は少なくても多すぎても実は意味がありません。

適量は、歯ブラシの毛先の半分ぐらいです。歯磨き粉の量が少なすぎると、歯磨き粉に含まれている成分(フッ素など)が発揮されずただ毛先で磨いてるだけになってしまいます。逆に歯ブラシの毛先の端から端までたっぷりと歯磨き粉をだしてから歯を磨くと、お口の中で早くに泡立ってしまい短い時間しか磨いていないのに泡と唾液がお口の中いっぱいになってしまい磨けていない歯もある状態で磨いた気になってしまいお口をゆすいでしまいます。

磨けていない歯があるとそこには歯垢が取れず残ったままになり、虫歯や歯周病の原因になります。

6.歯磨きをする歯の順番

正しい歯磨きの仕方には順番があります。お口の中(上・下・右・左)の4つに分けて磨いていきます。

1:右上の奥歯の外側(頬のほう)から右上の前歯の外側(唇のほう)まで磨く

2:右上の奥歯の内側から右上の前歯の内側(舌のほう)まで磨く

3:左上の奥歯の外側(頬のほう)から左上の前歯の外側(唇のほう)まで磨く

4:左上の奥歯の内側から左上の前歯の内側(唇のほう)まで磨く

5:右下の奥歯の外側(頬のほう)から右下の前歯の外側(唇のほう)まで磨く

6:右下の奥歯の内側(舌のほう)から右下の内側(舌のほう)まで磨く

7:左下の奥歯の外側(頬のほう)から左下の前歯の外側(唇のほう)まで磨く

8:左下の奥歯の内側(舌のほう)から左下の前歯の内側(舌のほう)まで磨く

9:最後に咬合面(噛む面)とくに奥歯は複雑な溝があるのでしっかり磨く

7.歯ブラシの毛先の硬さ

いつもお使いの歯ブラシの毛先の硬さは何をお使いでしょうか?「やわらかめ・ふうつ・かため」などの種類がありますが、しっかり丁寧に歯磨きをする場合には、毛先がやわらかめの歯ブラシが適しています。

毛先が硬いと歯茎を傷つけてしまうこともあります。とくに歯茎下がりや歯周病の方は、やわらかめで毛先が細い歯ブラシでゆっくりと優しく歯と歯茎の境目を磨くと良いです。

8.歯ブラシと歯間ブラシとフロスの違い

歯ブラシと併用してお使いいただきたいのが、歯間ブラシとフロスです。

歯間ブラシとフロスの違いですが、歯間ブラシは歯と歯の間の根本に隙間(ブラックトライアングル)がある方がお使いいただくと隙間に歯間ブラシがはいり歯ブラシでは届かない部分(隙間)の歯垢を絡みとってくれます。

歯間ブラシにはサイズが多いためご自身の隙間にあった歯間ブラシを使うことで歯茎を傷つけることなく歯垢を除去できます。フロスは歯間ブラシよりもかなり細いため、歯と歯の間に隙間がない方や奥歯や前歯の間の歯垢を絡みとります。

歯ブラシと一緒に使うことで、虫歯や歯周病のリスクをかなり減らすことができるのでぜひお使いください。

9.歯磨きは時間より磨き方が重要

歯磨きで一番重要なのは、「磨き方」です。例えば10分かけて歯磨きをしていても、磨き方が間違えていると歯ブラシが届いていない場所があるとその部分には歯垢がたまりやすくなります。歯ブラシは縦磨きと横磨きの向きと歯ブラシの毛先の角度が重要です。

10.歯磨きをしすぎるのはダメ

正しく丁寧に歯磨きができていれば、歯磨きをしすぎることはないと思いますが、硬い毛先の歯ブラシで力強く歯磨きを続けていると、歯茎下がりの原因になってしまいます。また、電動歯ブラシをお使いの方は、使用時間を守って歯や歯茎に強くあてすぎないように気をつけるようにしましょう。

11.歯磨き後のお口のすすぎ方

歯磨きをしたあとにお口をお水ですすぐと思いますが、そのお水の量はもしかしたら多すぎるかもしれません。

今、発売されている歯磨き粉にフッ素が配合されている商品が多いのですが、歯磨き後に多くのお水ですすいでしまうと歯に付着したフッ素の成分がお水と一緒に流れてしまいます。なので、歯磨き後は、大さじ1ぐらいのお水の量を口に含んで軽く吐き出すぐらいが適量です。

歯磨きが出来ないときは?

食後や外出中などで歯磨きができない時は下記の方法を試してみてください。何もしないよりも虫歯や歯周病のリスクが軽減します。

1.食事の後にお水を飲む

2.うがいをする

3.キシリトールのガムを食べる

まとめ

今回は、正しい歯磨きの仕方についてお話しました。

毎日行う歯磨き、正しく出来れば虫歯も歯周病も未然に防ぐことができます。歯磨きは日頃に癖が出やすいので、自分ではしっかりと磨いていると思っていても歯科医院に行くと磨き残しを指摘されることも多いです。

ぜひ、かかりつけの歯科医院で定期的な検診をしてみてください。

歯磨きをするタイミングと正しい歯磨きの仕方①

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、歯磨きをするタイミングと正しい歯磨きの仕方についてお話していきます。少し長くなるので二回に分けてお話していきます。

歯磨きはいつしていますか?

皆さんは、普段の歯磨きいつどのようなタイミングでしていますか?当院では、診断の前に問診表を記入してもらい歯磨きについてもお聞きしています。

- ・1日のうち、いつ何回磨いていますか?【朝・昼・夜・寝る前】(〇〇回)

- ・1日何分ぐらい磨いていますか?【約〇〇分】

- ・どのような磨き方で磨いていますか?【縦みがき・横みがき・その他】

- 実際の問診票と同じ内容です。

皆さん、これを見てご自身やお子さんがいつどれくらいどんな歯の磨き方をしているか思い浮かべてみてください。患者さんの記入を見ていると、一番多いのは

「朝と寝る前に磨く」「時間は1分~2分」「横磨き」でした。

中には、寝る前だけの方もいましたし、時間も30秒の方や5分7分10分って方もおられます。意外なのは、お昼に歯を磨く方がほとんどいないってことと、夜磨いたら寝る前には歯を磨いていないってことです。

ちなみに歯科医院で働いているスタッフは、一日に何回歯を磨くと思いますか?私はですが、朝(朝食後と出勤してから勤務前の2回)・昼(昼食後1回)・寝る前です。

夕食後は、フロスと歯間ブラシを使って歯と歯の隙間にはさまった食べカスをとるようにして歯磨きは寝る前にしっかりと行うようにしています。朝と昼は3分ぐらいで寝る前は5分ほど歯磨きをしてから寝ます。矯正治療が終わり今は保定中のため、朝起きてすぐにリテーナーをとりうがいと舌磨きをしてから飲み物を飲み朝食を食べます。

基本的に食後の歯磨きは、フロスと歯間ブラシを使ってから歯磨き粉を歯ブラシにつけて磨きます。歯磨きで一番重要なのは、夜寝る前にしっかりと歯を磨いてから寝ることです。

歯磨きの時間

歯磨きをしっかりすることができる時間は、およそ3分~5分です。

上下、左右の歯一本ずつ意識して磨くこと。歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目にあて、歯の表側と裏側、噛む面を優しく小刻みに毛先を動かすといいです。歯を丁寧にブラッシングしていくと5分ほどかかります。

歯磨きの時間が長いから大丈夫なのではなく、しっかり丁寧に磨けていることが重要です。歯磨きの途中で唾がたまって磨きにくい場合は、発泡剤(泡だつ成分)が入っていない歯磨き粉を選ぶと良いです。

電動歯ブラシをお使いの方は、メーカー推奨通りの時間でいいですが、毛先を強く歯に押し当てないように気をつけてください。

歯磨きをするタイミング

-

朝起きた時の歯磨き

-

朝、起きてからの歯磨きはいつしていますか?朝起きてすぐのお口の中は、一日の中で一番細菌が多く発生するため口臭がします。

-

また、寝ている時は誰しも体が弛緩しますのでお口が開いてしまいます。お口が開いたままだとお口の中や喉が乾燥しています。乾燥すると口臭も強くなりますし、細菌が唾液で洗い流されていないのでお口の中は細菌だらけの状態です。

朝は、起きたらすぐに歯を磨く人と、朝ご飯を食べてから磨く人、顔を洗う時の人、女性であればお化粧のあとに磨く人、パジャマから着替える時に磨く人、家を出る前に磨く人、などなど。朝は皆さん歯磨きをするタイミングが違うのではないでしょうか?

しっかりと歯磨きが出来ていれば、朝はご自身のライフスタイルに合ったタイミングで歯磨きをしてもらって大丈夫ですが、朝起きてすぐのお口の中は細菌だらけですので、そのまま飲食をせずに、うがいをするか舌ブラシで舌を磨くだけでもしていただければお口の中の細菌は減ります。朝ごはんを食べてから歯磨きをする方は、朝起きたらうがいをする・舌ブラシで舌を磨いてから朝ごはんを食べるようにしましょう。

健康やダイエット、温活などで起きたらすぐ白湯を飲む習慣がある方も多いようですが、白湯や又はコーヒーなど飲み物を飲む前には必ず歯磨きをするかうがいか舌ブラシをするようにしてください。

食後の歯磨き

朝食後・昼食後・夕食後など、ご飯や間食などした後に歯磨きをしていますか?問診表を見ていると食後に歯磨きをする方があまりにも少ないなと思いました。

食後には、お口の中には食べた物の食べカスや、ジュースやアルコールを飲めば糖分もお口の中には残っています。歯と歯の間に食べ物は詰まったりしているのに歯磨きをせずそのままにしてしまうと、それが虫歯や歯周病原因になります。

しかしお昼ご飯の後は、学校やお仕事などの理由で食後の歯磨きが難しいこともあると思いますが、休日などで家にいるときだけでも食べた後に歯磨きを行ってみるのはどうでしょうか?

お口の中がさっぱりして気持ちいいですし、虫歯や歯周病の予防にもなり良い習慣になると思います。歯と歯の間に食べ物がよくはさまってしまうという方は、歯間ブラシとフロスの併用し歯磨きをしていただくと歯ブラシだけではとれない汚れも落ち虫歯や歯周病の予防や改善になります。

寝る前の歯磨き

一日の歯磨きをするうえで一番重要なのが、寝る前にする歯磨きです。

なぜなら、寝ている間は、水分の補給もなく唾液がでるのも少なくなります。そして寝ている時は、体が弛緩し、お口が軽くあいている状態になります。唾液の量も少なくなり、お口があいている状態が続くとお口の中は乾燥します。

お口の中が乾燥すると、虫歯や歯周病などの細菌が日中よりも増えてしまい、虫歯や歯周病になりやすくなります。なので、一日の中で寝る前の歯磨きをしっかりと行うことがとても大切です。ただし、寝る前の歯磨き後にお水以外の物を口にした時は再度歯磨きをしないとさっきした歯磨きは全く意味のない歯磨きだったことになります。

ジュースや炭酸水・コーヒーや紅茶・プロテイン・お酒などや、歯磨き後におやつを食べてしまったら、必ずもう一度しっかりと歯磨きをしてから寝るようにしましょう。

歯磨きの回数

一日の歯磨きの回数は、出来れば毎食後を含めた一日3回が良いですが、最低でも、朝と寝る前の一日2回は必ず歯磨きができるように心がけましょう。

朝と寝る前の歯磨きがしっかりとできる習慣があれば、虫歯や歯周病になるリスクが減ります。また、食後の歯磨きの目的は、食べた物のカスや汚れと歯についた歯垢を歯磨きで落とすことが目的です。歯垢が残ったままの時間が長ければ長いほど、虫歯や歯周病になりやすくなります。

休日などでお家にいる時は、毎食後に歯磨きをしてみるなどの心がけも大切です。「食べたらすぐ歯を磨く」という習慣と歯ブラシと併用してフロスや歯間ブラシを使用することで、隅々まで歯を磨けます。

ただし、炭酸飲料や酸性の強い食べ物を食べた場合は、お口の中が酸性になっていますので、すぐに歯磨きをせず30分ほどたってから歯を磨くほうがお口の中の健康につながります。

まとめ

今回は、歯磨きをするタイミングと歯磨きをしている時間・歯磨きの回数などについてお話をしました。

回数や時間ももちろん大切ですが、しっかりと正しく丁寧に歯を磨けていることが一番大切なことになります。「歯磨きをする=歯垢を落とす」がポイントです。いくら歯磨きの時間や回数を増やしても正しく丁寧に磨けていないと歯垢は落とせません。歯垢がついたままだと虫歯や歯周病のリスクが高くなります。

ぜひ一度、かかりつけの歯科医院で正しく歯磨きが出来ているか、歯科衛生士から歯磨き指導を受けてみてください。次回は、正しい歯の磨き方についてお話をします。

口内炎よくできますか?口内炎の原因とは

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は「口内炎」についてお話していきます。

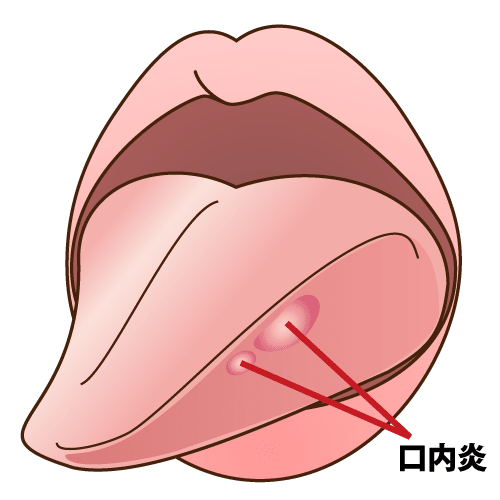

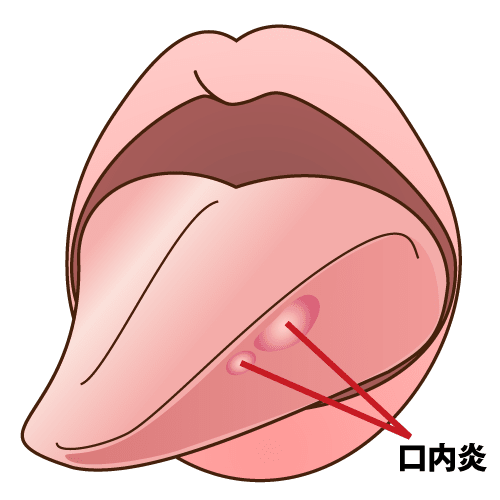

大人の方もお子さんも誰もが一度は経験していると思いますが、実は口内炎にも種類があります。お口の中での悩みの原因でもあり、そして地味に痛く食べるのも飲むのも辛くなるのが口内炎です。お口の中に小さな口内炎ができただけでかなりのストレスになります。ただの口内炎だと思い放置してしまうと実は大変な病気の場合もあります。

今回は、口内炎の種類や原因、予防や口内炎ができてしまった時の対処法などをお話していきます。

口内炎の種類

-

アフタ性口内炎

アフタ性口内炎とは、誰もが一度はなったことがあると思う口内炎で、口内炎のほとんどは、このアフタ性口内炎です。

アフタ性口内炎の特徴は、患部が白いまたは乳白色の潰瘍で、形は円形や楕円形をしており、潰瘍の周りは少し赤くなるのが特徴です。

ストレスや睡眠不足、風邪などの病気の時に身体の免疫力が下がるとアフタ性口内炎を発症しやすくなります。また、偏った食生活が原因になります。アフタ性口内炎は、飲食の時に白くなった潰瘍の部分が強く痛みを感じます。

痛みや症状は数日で自然に治ることが多いですが、2週間以上たっても治らないアフタ性口内炎は、他の病気の可能性がありますので長引くアフタ性口内炎は、必ずかかりつけの歯科医院を受診してください。

-

カタル性口内炎

カタル性口内炎とは、主に外傷でできた口内炎のことをいいます。

例えば、食事の時に舌や唇を噛んでしまった・熱い飲み物でお口の中や舌の先が火傷をした・歯磨きのときに勢い誤って歯ブラシでお口の中を傷つけた・入れ歯の不具合で頬や歯茎にあたって傷ができる・矯正の装置の一部がお口の中にあたって傷ができるなど、物理的なことが原因で口の中にできる口内炎です。

アフタ性口内炎と違って、刺激をうけて傷になっている部分が赤く腫れ水ぶくれのような感じの口内炎ができます。傷なので数日で治ることがほとんどですが、入れ歯や矯正の装置があたっている場合は、その部分の調整が必要です。

-

ウィルス性の口内炎

ウィルス性の口内炎とは、お口の中がウィルスや細菌に感染してなる口内炎です。

感染経路は、唾液による(接触感染や飛沫感染)が原因で、人から人へと感染します。主なウィルス性の口内炎は、カンジタ性口内炎・ヘルペス性口内炎(口唇ヘルペス)・手足口病などがあります。

他にも性感染症の、淋病・クラミジア・梅毒などもこのウィルス性の口内炎に含まれます。ウィルス性の口内炎は、抗菌薬の服用が必要になることがありますので、自己判断をせずに必ず各専門の医療機関を受診するようにしましょう。

-

アレルギー性の口内炎

アレルギー性の口内炎とは、食物アレルギー・金属アレルギー・服用したお薬でのアレルギーなどが原因でおこる口内炎です。

アレルギーの物を摂取してしまうと、お口の中が腫れて発疹や痒みがでるのが特徴です。重症になると命の危険もありますので、ご自身が何のアレルギーがあるのか調べておくのが大切です。

今まで平気だったけど急に発症するのがアレルギーの恐いところです。金属アレルギーの方は、虫歯治療した歯の被せ物の素材を変える必要がでる場合もあります。

-

喫煙による口内炎

あまり聞き覚えがないかもしれませんが、喫煙による口内炎もあります。

タバコにはニコチンやタールの成分が含まれています。このニコチンの成分が原因でお口の中に白い白斑ができます。ご自身の体の為にも禁煙するのが一番です。電子タバコも同様です。

-

薬による口内炎

服用や投薬などのお薬で口内炎になることがあります。特に癌治療で使われる抗がん剤の多くは口内炎になると言われています。

口内炎の予防と軽減のために、抗がん剤投与の時にはお口の中に氷を含んで行うこともあります。

口内炎になる原因

-

免疫力の低下

口内炎ができてしまう一番の原因は、免疫力の低下です。

過度なストレスや睡眠不足が続いていると体の免疫力が低下してお口の中に口内炎ができやすくなります。また、体の疲労がたまると免疫力が下がってしまいます。疲れを残さないようにすることも大切です。

-

栄養不足

口内炎を防ぐには、栄養のバランスが整った食生活が大切です。

偏った食生活を続けていると栄養のバランスが崩れてしまいます。口内炎ができやすい方は、ビタミンB群・ビタミンC・鉄分・亜鉛の栄養が不足している可能性があります。

とくにビタミンB2は、お口の中の粘膜(頬の内側など)を正常に保つ大切な栄養素です。普段の食事で摂取が出来ない場合は、サプリメントなので補充することもいいと思います。

-

傷や火傷

食事の時や、会話している時に誤って舌や唇を噛んでしまうことがあります。その時の傷が口内炎になってしまいます。誰もが一度は経験しているかもしれません。

また、熱いものを食べたり飲んだりしてお口の中や唇が火傷してしまうことも口内炎の原因になります。他には、入れ歯の不具合や矯正の装置の一部があたって傷になることがあり、その部分が口内炎になってしまうことがあります。

口内炎の予防と対処法

-

生活習慣の改善

生活習慣を改善し、規則正しい生活をおくることが口内炎を予防する基本的なことになります。

偏った食生活を控え、栄養バランスを考えた食事や、寝不足にならないよう良質な睡眠をとる、適度な運動やストレッチなどをいつもの生活に取り入れるなどしてみてください。また、ストレスを発散できるような趣味を見つけるのも口内炎の予防につながります。

-

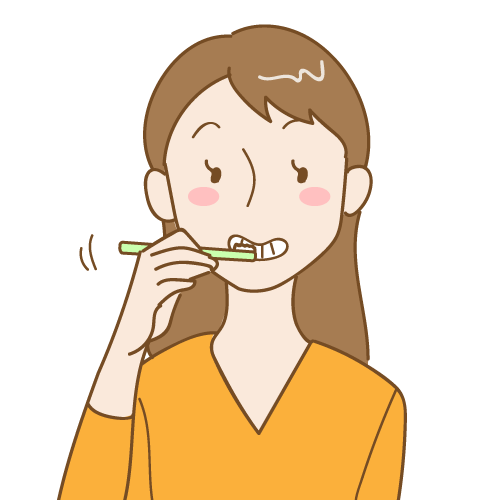

お口の中の清潔さを保つ

お口の中を常に清潔に保つことは、口内炎の予防に大切です。

できれば、朝食後・昼食後・就寝前の3回しっかり丁寧な歯磨きを心がけてください。歯ブラシの他に、歯間ブラシやフロスを一緒に使うことで歯に残った歯垢を落としやすくなります。

-

矯正の治療中の場合

歯の並びを整える矯正治療では、お口の中に様々装置が付きます。装置に慣れるまでは口内炎ができやすくなります。口内炎予防のために、透明のワックスをお渡しします。矯正の装置が外れたりしてお口の中にあたって痛くなり口内炎になる場合もあります。この場合は、装置の付け直しなど調整すると改善します。

-

口内炎ができた時の対処法

口内炎が出来たときは、お口な中を清潔にするためにいつもより丁寧な歯磨きをし、食後にはうがいをすると効果的です。

市販のお薬には、ジェル状の塗る薬や患部を覆うシール状の貼る薬もありますし、錠剤の飲む口内炎もあります。口内炎の症状によってお好みの物を使用してみてください。

口内炎のお薬を塗っても2週間以上治らない場合は、かかりつけの歯科医院を受診するようお願いいたします。また、口内炎ができている時は、辛い食べものなどの刺激物は控えておきましょう。

まとめ

口内炎は、誰もがかかるお口の中の炎症です。口内炎になってしまう原因をまず改善することが大切です。ストレスを発散する・睡眠不足を解消する・栄養バランスのとれた食事をとる・適度な運動をするなど、日常生活を少しずつ改善するのが口内炎の予防になります。

薬を塗っても治らず長引いたり口内炎が大きくなっていく口内炎の場合は、口内炎ではなく深刻な病気な場合もあります。ご自身で判断をせずにかかりつけの歯科医院を必ず受診するようにしましょう。

ドライマウスになっていませんか?ドライマウスとは?

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、「ドライマウス」についてお話していきます。

ドライマウスとは、口腔乾燥症(こうくうかんそうしょう)といい、お口の中が乾燥してしまう疾患です。

唾液の量が減ってしまうことで、お口の中が常に乾燥してしまいます。ドライマウスになる原因は様々ですが、子どもより大人に方が多く、性別だと男性よりも女性のほうがドライマウスになりやすくなります。女性のほうがなりやすい原因に、閉経後の更年期障害や女性の発症率が高いシェーグレン症候群などの病気も関係しています。

普段の生活で、唾液のことについてよく考えることはないかもしれませんが、唾液は、お口の中でとても大切で重要な役割があります。

唾液の役割

唾液には3つの重要な役割があります。

1 唾液が出ることによって、お口の中を清潔にします。唾液には、抗菌する成分が含まれていますので、お口の中の細菌の増殖を抑えることができます。また、食事をして後の歯や歯と歯の間に残った食べ物のかすなどを洗い流してくれる効果もあります。抗菌作用は、お口の外からの細菌やウイルスを体内へ侵入するのを防ぐ効果もあります。また、唾液の抗菌作用には、口臭を防ぐ効果もあります。

2 唾液には、食べた物を消化する酵素(アミラーゼ)が含まれています。食事の時に、よく噛むことで唾液が多く分泌し、食べ物と唾液が混ざりアミラーゼが食べ物の炭水化物(デンプン)を麦芽糖へ分解してくれます。麦芽糖に分解されることで食べ物を飲み込みやすくし、消化しやすくなります。

3 普段、何もしていない時のお口の中は、中性です。しかし、食べ物を食べ・ジュースやアルコールを飲むと、お口の中は酸性になります。酸は歯を溶かす原因になり、歯が溶けると虫歯になります。ダラダラ食べや、水分補給がスポーツドリンクやジュースの場合、お口の中が酸性の時間が長くなってしまい、虫歯のリスクが高くなります。唾液には、酸性になったお口の中を中性に戻す作用があります。

ドライマウスに現れる症状

ドライマウスの症状は、お口の中の唾液が減ることで様々な症状がでます。

-

- 1 お口の中が乾燥(乾く)する

- 2 乾燥によってお口の中がネバネバする

- 3 乾燥することによって水分をとりたくなる

- 4 口臭が強くなる(自分でも気づくほど)

- 5 パンやクッキーなどの乾いた食べ物が飲み込みづらくなる

- 6 途中で水分補給をしないと長時間会話がしづらい

- 7 虫歯・歯周病の進行が早くなってきた

- 8 食べた物の味に変化がある(味がしないなど)

- 9 舌が乾燥してひび割れてくる

-

もし、当てはまるものがあるとドライマウスの可能性があります。

ドライマウスの原因

-

歯並びが悪い

歯並びが悪いと、舌の癖(舌癖)や、前歯が出ているため唇が閉じられないなどがあるとドライマウスになりやすくなります。また、噛み合わせが悪いと口呼吸になることがあり、口呼吸はドライマウスの原因です。

常に口呼吸をしている

普段、何気なくしている呼吸ですが、鼻から呼吸する「鼻呼吸」と口で呼吸する「口呼吸」の二つあり、正しい呼吸は鼻呼吸になります。会話や食事をしている時以外の、お仕事中・勉強中・ゲームやスマホ、テレビを見ている時、本を読んでいる時など普段の呼吸が口呼吸になっているとドライマウスの原因になります。

口呼吸は、常にお口が開いている状態になるのでお口の中が乾燥します。慢性的な鼻炎などで鼻呼吸が難しい場合もありますが、意識して口呼吸をしないようにすることが重要です。

就寝時は、身体が弛緩するためどうしてもお口が開いてしまいますので、唇にテープを貼るなど試すなど、就寝時の鼻呼吸を意識してみるのもいいかもしれません。

喫煙や飲酒の習慣がある

喫煙やアルコールを摂取する習慣が日常にあると、ドライマウスの原因になります。

喫煙は、ニコチンやタールの影響から唾液が減ってしまいます。アルコールを摂取すると、トイレに行く回数が増えませんか?それは、アルコールを飲むことで利尿作用があるためです。結果、身体の中の水分が減ってしまいドライマウスの原因にもなります。

アルコール以外にもカフェインの過剰摂取でも同じく利尿作用があるのでドライマウスの原因になります。

緊張やストレス

人は精神的なストレスをうけたり、強度な緊張を感じると喉が渇いたりしてお口の中が乾燥します。

唾液を出す役割の唾液腺は、自律神経と関係しており、過度なストレスや緊張が続くと交感神経が唾液腺の動き低下させてしまい、唾液が減ります。ストレスや緊張が長く続くとドライマウスの原因になります。

加齢からの影響

食事の際に、よく噛んで食べると唾液の分泌が増えますが、年齢が高くなるほどに、歯周病のリスクも高くなり、お口の中の環境が悪くなっていきます。歯周病などで歯が抜けてしまうと噛み合わせが変わってしまい、食べ物がよく噛めなくなります。

よく噛めないと唾液の量も減ってしまい、ドライマウスの原因になります。虫歯や歯周病を悪化させないためにも、歯科医院での定期的なクリーニングやメンテナンスがとても重要です。

持病などの全身の疾患

全身の病気で、高血圧・糖尿病・腎不全・関節リウマチなどの基礎疾患がある方はドライマウスになりやすいです。

基礎疾患を治療するためのお薬の影響も唾液の減少になります。また、癌の治療である放射線治療を唾液腺近くに照射すると、唾液の分泌が減りドライマウスになる原因になります。

服用している薬の影響

薬の副作用として、お口の中が乾く症状がでる場合があります。

主に、降圧剤(血圧を下げるお薬)・抗不安薬・抗うつ剤・向精神薬(精神科や心療内科で処方されるお薬)・パーキンソン病のお薬などが副作用としてお口の中が乾燥します。

他にも、花粉症の薬や風邪薬で鼻水や咳を止めるお薬も、服薬するとお口の中が乾燥することもあります。薬を服用してからお口の中の乾燥が気になる場合は、原因がお薬になります。病気のために長期にわたって服用する場合は、主治医に相談してみてください。

閉経後の更年期障害

女性の方は、閉経すると女性ホルモンの量が減ってしまい更年期障害になります。更年期の症状や程度は、人それぞれ違いますが、女性ホルモンが減ると唾液の分泌も減ってしまいます。なので、50代以降の女性の方はドライマウスになりやすくなります。

シェーグレン症候群

皆さんは、シェーグレン症候群という病気をご存知でしょうか?

難病指定にされているシェーグレン症候群は、自己免疫疾患で、涙を作る涙腺や、唾液を作る唾液腺の働きを阻害してしまいます。目が乾いたり口が乾いたりし、ドライマウスの原因の原因になります。このシェーグレン症候群は、中高年の40代以降の女性がかかる難病です。

まとめ

唾液はとても重要な働きがあります。

唾液が減ってしまうのは、加齢と日々の生活習慣が大きくかかわります。高齢者に多い誤嚥性肺炎は、唾液の量が減ってしまい食べ物や飲み物をうまく飲み込めず肺へ入ってしまうことでおこります。

また、嚥下機能が低下すると誤嚥性肺炎になりやすくなり、肺炎は死亡原因にもなります。食事のさいによくむせる・飲み物がないと食事を飲み込めないなど日頃あると要注意です。唾液が減ってしまうと色んな障害がおこります。

唾液の量が昔(若い頃)より減ったと感じる方は、ぜひかかりつけの歯科医院でご相談ください。

高齢者に特有な口腔疾患③

○口腔扁平苔癬(こうくうへんぺいたいせん)

口腔扁平苔癬とは、皮膚や口腔粘膜に白斑や紅斑、びらんを呈する慢性炎症性角化病変であり、口腔粘膜の角化異常を伴う原因不明の慢性炎症疾患です。角化異常が起こると、口内の粘膜細胞が過剰に角質化することで粘膜が厚くなります。

口腔では、頬粘膜に多く認められますが、舌や口唇にも認められます。これにより、口内に痛みやしみるような感覚、口内炎、舌の痛み、味覚異常などの症状が現れることもあります。白い粘膜の角化がレース状にみられ、周囲に発赤を伴うのが特徴です。

しばしば、びらんや潰瘍を形成し、接触痛が認められることがあります。発生は約0.1%~4%程度で、中高年の女性に多く確認されています。また、口腔扁平苔癬のがん化率はおよそ1%程度といわれています。これは口腔白板症と比べると低いですが、口腔扁平苔癬は口腔潜在的悪性疾患(がん化する可能性がある病変)の1つに分類されています。

口腔扁平苔癬は自覚症状がない場合もあり、症状に波がある病気です。自然に病変が消えたり、症状が治まったりすることもありますが、再発することもあります。完治することは難しいため、症状を安定させるためには、専門医の定期的な診察や口腔ケアが必要です。

また、口腔内環境を良好な状態に保つことも大切です。口腔内の不衛生状態が続くと病態が悪化する可能性があるため、こまめな口腔ケアを心がけましょう。

・症状

口腔粘膜では頬粘膜や歯肉、舌などに現れることが多く、時に痛みを伴うことがあります。

頬粘膜や歯肉などに白い変色があり、線状、網目状、レース状、環状などの白い斑点があります。赤くなっていてびらん(ただれ)や潰瘍が形成され、刺激痛、灼熱痛を感じることがあります。

飲食時の不快感(特に熱いもの、冷たいもの、酸性のもの、粗いもの、スパイスの効いたものなどに対して)を伴います。一般的に紅色型の方が症状を強く認められます。

・原因

原因については、明確には分かっていません。遺伝的要因や自己免疫疾患、ストレスなどの精神的要因や歯科金属によるアレルギー、ウイルス感染(特に肝炎ウイルス)、内分泌異常などの要因が関係しているとされています。

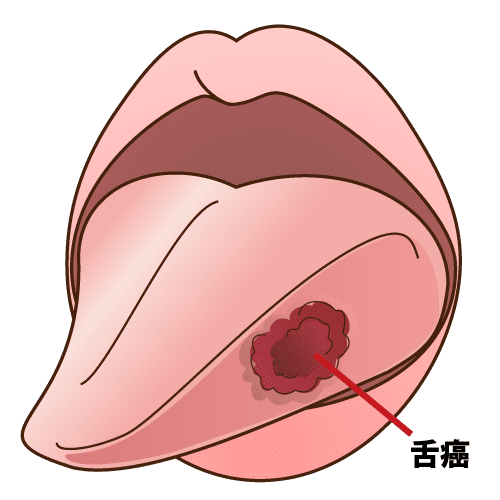

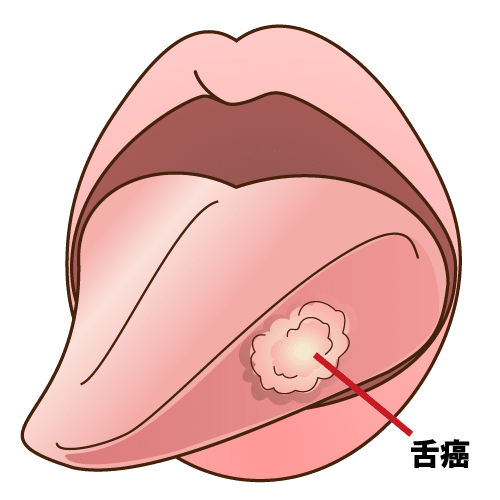

○口腔がん

日本では、口腔がんに罹患している人の数は、年間11000人ほど(2016年)で、日本国のみならず、世界的にみても罹患率、死亡率とも上昇傾向にあります。

また、女性より男性に多い(男性:女性=3:2)という特徴もあります。口腔がんの発生頻度は、がん全体の約1~3%と言われていますが、高齢者に発生することが多いため、人口の高齢化に伴い増加傾向にあります。

口の中の全体を口腔といい、その口腔内でできるがんを総称して「口腔がん」と呼んでいます。「口腔がん」は場所によって「舌がん」・「歯肉がん」・「口腔底がん」・「頬粘膜がん」・「口蓋がん」・「口唇がん」などに分類されます。部位別では「舌がん」が最も多く、次に多いのが「歯肉がん」です。

口腔がんの発生頻度はがん全体の1~3%程度と決して多くありません。他のがんとは違い、患部を直接見ることができるので早期発見しやすいがんといえますが、一般の方にあまり知られていないため、進行するまで放置されてしまうケースが多く、亡くなられる方が急増しているがんでもあります。口腔がんの5年生存率は約60~80%といわれています。

初期症状のうちに発見すれば簡単な治療で治すことができ、後遺症も残ることなく、5年生存率は90%以上との報告もあります。しかし、進行した口腔がんでは手術により舌や顎の骨を切除したり、顔が変形したりすることがあり、そのため食事や会話が困難になり、日常生活に大きな支障をきたしてしまう可能性があります。

舌がん:ほとんどは舌の側面や裏側にできます。粘膜の表面に症状(赤くなったり、白くなったり、凹凸や潰瘍など)ができたりします。好発部位は舌の両脇の部分で、尖端や真ん中の部分にできることは少ないです。

歯肉がん:上下の歯肉にでき、粘膜に症状が現れます。歯がぐらついたり、腫れたりすることもあります。

口腔底がん:下顎の歯肉と舌に囲まれた部分(口腔底)にできます。

硬口蓋がん:上顎の天井部分にできます。傷つけた覚えがないのに症状が現れます。

頬粘膜がん:頬の内側の粘膜にできます。噛んだり傷つけたりした覚えがないのに症状が現れ、触ると粘膜の下にかたまりや厚みができます。

・症状

口腔がんの自覚症状で最も多いのが口腔内の痛みです。その他、しこりやただれ、出血、歯のぐらつき、口臭などが挙げられます。

しかし、初期の段階では痛みが少なく、痛みが出てきたときにはすでに進行しているケースが多く、見た目に明らかな変化が現れたり、舌の動きが悪くなったり、歯肉の盛り上がり、顎の下のリンパ腺が腫れて硬いしこりを触れる場合、なかなか治らない口内炎などの症状には注意が必要です。

しかし、肉眼的に観察されやすい場所にも関わらず、しばしば高齢者では発見が遅れてしまい進行がんの状態で発見する場合があります。なので、日常生活の中で義歯(入れ歯)が合わなくなったり、食事量が減少したり、口臭が気になる場合は注意しましょう。また、舌や口の中の粘膜の変化(色が白く変化したり、赤みが強くなる、ただれる、ザラザラしたり、しこりを感じるなど)が現れることもあるのですが、これらは口腔がんだけの特徴的な症状ではないため、がんかどうか見極めるのは非常に困難です。

ただの口内炎だと思って放置していると、「実はがんでした」という患者さんも決して珍しくありません。歯肉がんでは、歯肉の腫れや出血、歯のぐらつきなどをきたす場合がありますが、その症状も歯周病と紛らわしいため、診断が遅れてしまうこともあります。

明らかな症状がある場合はもちろん、症状が軽い場合でも口の中の異常がなかなか良くならない場合、あるいはどんどん悪化している場合は、速やかに耳鼻咽頭科などへ受診しましょう。

・原因

喫煙:「口腔がん」が発生する最大のリスクファクターは、他のがん同様に喫煙です。喫煙者の口腔がんの発生率は非喫煙者に比べて約7倍も高く、死亡率は約4倍も高いという報告があります。

飲酒:喫煙に次ぐリスクファクターになるのが飲酒です。特に50歳以上の男性で、毎日たばこを吸い、お酒も飲まれる方は最も危険です。飲酒時の喫煙は、たばこに含まれている発がん性物質がアルコールによって溶けて口腔粘膜に作用するため、よりリスクが高くなると考えられています。

その他:喫煙、飲酒以外に、「口腔内の清掃不良」や「虫歯の放置」、「不適合の義歯(入れ歯)や被せ物などによる慢性的な刺激」、「栄養不足」などもリスクファクターとして挙げられています。

・予防

進行した虫歯をそのまま放置したり、不適合な義歯(入れ歯)を無理して使用することで舌や粘膜を傷つけたり、口の中が歯垢や歯石で汚れていたりすると、口腔がんが発生しやすくなります。なので、口腔がんの予防で大切なことは、かかりつけの歯科医院へ定期的に受診しましょう。

虫歯治療や義歯(入れ歯)の調整、虫歯や歯周病を予防するための専門的なクリーニングなどを受けることでお口の中は清潔に保たれ口腔がんのリスクを下げることにつながります。

そして、がんを寄せつけない生活習慣(たばこを吸わない、お酒を控える、ストレスを溜めない、バランスのよい食生活、適度な運動など)を心がけましょう。

・口内炎と口腔がんの見分け方

舌や口の中の粘膜がただれたりすると、多くの人は「口内炎ができた」と考えますが、もちろん実際に口内炎である場合が多いですが、それが口腔がんの初期症状である可能性もあるため注意が必要です。

口内炎か口腔がんかを見た目だけで判断するのは非常に難しいです。しかし、なかなか治らない口内炎の場合は口腔がんの可能性がありますので、2週間以上治らない口内炎や口の中の異常がある場合は、必ず耳鼻咽頭科などへ受診しましょう。

ホワイトニングについて

こんにちは。

いつも当院のコラムをご覧いただきありがとうございます。

今回は、「ホワイトニング」についてお話していこうと思います。

ホワイトニングには種類がいくつかあります。

それぞれの特徴やメリット、デメリットなどをお話しようと思います。

ホワイトニングとは

歯のホワイトニングとは、広義としては歯に沈着している汚れや着色を除去するクリーニングも含めます。

狭義としては、歯のブリーチ(漂白)を含めます。ホワイトニングは、歯に被せ物をしたり、歯を削ったりする処置は行わず、自分の歯に薬剤を使用して歯の黄ばみを落とす方法です。

歯科医院で取り扱っている薬剤には過酸化尿素や過酸化水素が含まれており、劇薬に分類されるため歯科医院でしか取り扱うことができません。歯の黄ばみや加齢による歯の色の濃さはクリーニングだけでは問題を解決することができません。ホワイトニングでは、ご自身の歯を白くしていきます。

歯が黄色くなってしまう原因

歯が黄ばんでしまうには、さまざまな原因があります。

原因によっては、ホワイトニングではなく治療をしないといけない場合があります。

歯が黄ばんでしまう原因は、主に4つの例が挙げられます。

①加齢

加齢により、歯が黄ばんでいるように見えることがあります。

それはなぜかというと、歳を重ねていくと歯の表面のエナメル質が薄くなるためです。エナメル質が薄くなることで、エナメル質の中の象牙質が透けて見えるので歯が黄ばんだように見えてしまいます。

②生活習慣や食生活による着色

喫煙などによる生活習慣や食生活の影響で歯に着色がついてしまう原因となることがあります。

コーヒーやカレーといった色が濃い食べ物などを頻繫に飲食する人は歯が黄ばみやすい傾向があります。

喫煙とする人は、たばこに含まれているヤニが歯を黄色くしてしまう原因となります。

③抗菌薬(抗生物質)

テトラサイクリン系の抗菌薬(抗生物質)の薬剤は歯が着色してしまう原因となります。これは、黄ばみの原因となります。

④虫歯

虫歯が悪化してしまい、神経がしんでしまうことにより、歯が変色することがあります。この状態は虫歯の中でもかなり進行している状態となります。このような場合は、すぐに歯医者へ行くことをおすすめします。

ホワイトニングの種類

ホワイトニングにはさまざまな種類があります。

それぞれのメリットやデメリットを理解した上で選択すると良いでしょう。

歯科医院で取り扱われているホワイトニングを3種類説明します。

-

ホームホワイトニング

ホームホワイトニングは、まず歯医者でマウスピースを作成します。

そして、その作ったマウスピースと専用の薬剤を使用し、自宅でホワイトニングを行う方法です。自宅で自分の都合に合わせてホワイトニングを行うことができるので歯科医院に行く時間がない方や忙しい方におすすめです。

メリット

- ・自分の好きなタイミングでホワイトニングをすることができる。

- ・色素の分解が細かいので、色の持ちがオフィスより長い

- ・ゆっくり時間をかけて白くするので、歯の表面への負担が軽減される

デメリット

- ・自分で使用時間や回数などの管理を行わなければならない

- ・ホワイトニング後は飲食物の制限がある

- ・歯科医院で使用する薬剤より低濃度の薬剤を使用することになるため、オフィスホワイトニングと比べるとホワイトニングを行う時間や歯が白くなるまでの期間が長くなることがある

-

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングとは、歯科医院で歯科医師や歯科衛生士が行うホワイトニングの方法になります。

歯科医院で取り扱う薬剤は、ホームホワイトニングの薬剤と比べると濃度が濃いため、短い期間で歯が白くなることが期待できるでしょう。

メリット

- ・短期間で歯の白さを実感することができる。

- ・専門的な技術や知識がある歯科医師や歯科衛生士が行うため、歯の白さがムラになりにくい。

- ・歯に違和感や痛みを感じた場合、すぐに対応してもらうことができる。

デメリット

- ・歯科医院に行かないとホワイトニングを受けることができない。

- ・ホームホワイトニングと違って色持ちの効果が持続する期間が短いため、歯を白く保ちたいという方は、定期的に施術を受ける必要がある。

- ・ホームホワイトニングと比べると費用がかかってしまう。歯の白さを持続的に保ちたいという方は、定期的に施術を行う必要があります。そのため、費用が高くなってしまう可能性があります。

-

デュアルホワイトニング

デュアルホワイトニングとは、ホームホワイトニングとオフィスホワイトニングを併用して行うことをいいます。

メリット

- ・即効性のあるオフィスホワイトニングと持続性の高いホームホワイトニングを併用して行うため、効果が出るまでの期間が早く、歯の白さの効果が持続する期間が長い。

デメリット

- ・デュアルホワイトニングは、オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの両方を行う分高くなる。

- ・歯科医院でホワイトニングを行う時間と自宅で自分でホワイトニングを行う時間の両方を確保しなければならない。

- ・忙しくてどちらか片方のホワイトニングしか行えなかった場合、ホワイトニングの効果が出るまで時間がかかる場合や思うような白さにならない可能性がある。

ホワイトニングとクリーニングの違い

ホワイトニングは、薬剤を使用して歯を白くする施術のことです。

歯の黄ばみが気になる方や歯を白くしたいという方はホワイトニングをしましょう。

クリーニングは、プラーク(歯垢しこう)や歯石、着色などの汚れを落とす施術のことです。これらを落とすことで、お口の中の環境が整います。歯の着色が落ちることで、歯が白くなったように思われますが、歯の色が白くなったわけではありません。

歯科医院とサロンでのホワイトニングのちがいについて

近年ではエステサロンやジムなどの施設で低価格でお手軽にホワイトニングが行えるところが増えてきました。

歯科医院で行っているホワイトニングとサロン施設などで行っているホワイトニングではどのような違いがあるのか気になる方もおられるかと思います。

歯科医院で行うホワイトニングとサロン施設等で行うホワイトニングでは使用する薬剤や費用、施術者などが異なります。

それぞれについて詳しく説明をしていきます。

歯科医院で行うホワイトニングについて(医療ホワイトニング)

歯科医院で取り扱っているホワイトニングの薬剤には、劇薬に指定されている過酸化尿素や過酸化水素という物質が含まれています。この物質は、歯を白くする効果があります。歯科医院で使用している薬剤は、歯科医師や歯科衛生士しか取り扱うことができません。

費用はホワイトニングの種類によって異なりますが、サロン施設等で行うホワイトニングと比べると歯科医院で行うホワイトニングは費用が高くなります。

しかし、歯科医院で行うホワイトニングでしか歯を白くすることができないため、歯の白さを望む方はサロン施設等ではなく歯科医院でのホワイトニングを行うことをおすすめします。

サロン施設等で行うホワイトニング(セルフホワイトニング)

エステサロンや温泉施設などで行われているホワイトニングのことをセルフホワイトニングといいます。

歯科医院で行うホワイトニングと比べると費用がお手軽な価格なため、手軽にホワイトニングを始められることができます。

しかし、使用できる薬剤には歯を白くする効果のある物質が含まれていません。そのため、サロン等の施設で行われているセルフホワイトニングは、歯の表面の着色を分解し、もともとの歯の白さを出すことしかできません。それは、法律上の関係で歯科医院と同じ物質が含まれた薬剤を使用することができないためです。

高齢者に特有な口腔疾患➁

○口腔カンジダ症

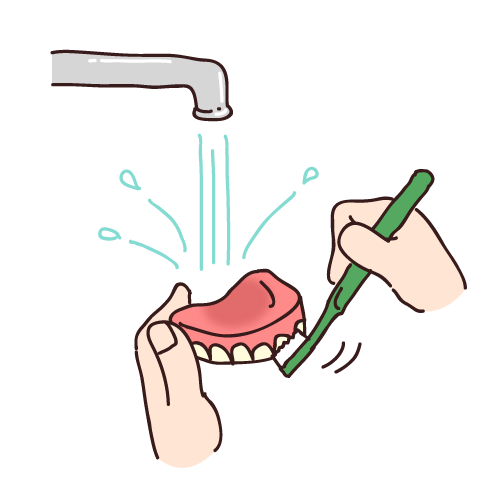

口腔カンジダ症は真菌感染症であり、Candida albicans、Candida glabrata、Candida tropicalisといったカビの一種であるカンジダ菌種によって引き起こされます。

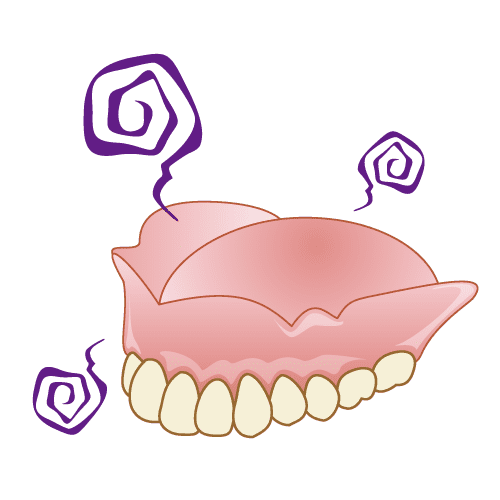

カンジダ菌は体の中に生息する常在菌の1つで、健常人(特定の慢性疾患を抱えておらず、日常生活行動に支障がない人のこと)にも検出(入れ歯を使用していない方は45%、入れ歯を使用している方は60%以上)され、健康に影響を及ぼすことは少ないです。

加齢や疾病治療として炎症を抑えたり、免疫の働きを弱めたりするために使用されるステロイド薬や口腔の自浄性の低下や義歯(入れ歯)の汚れなど、口腔内不良で発症することもあります。

症状としては、口の中に白い斑点や膜などが発生します。比較的容易にガーゼなどで拭い取ることができますが、ヒリヒリ感や痛みを感じる方もいます。そのため、食事が摂取できなかったりする場合もあります。

口腔カンジダ症は、偽膜性カンジダ症や紅斑性カンジダ症、肥厚性カンジダ症、カンジダ性口角炎などがあります。

・偽膜性カンジダ症:口腔内に乳白色や灰白色の白苔が粘膜の表面に発生し、一番発生頻度の多い口腔カンジダ症です。白苔は容易に剥離する場合と、粘膜に固着し容易に剥がれないものとあります。白苔を剥離した後の粘膜は、赤くなったり(発赤)、ただれていたり(びらん)します。比較的症状が軽い場合が多いですが、「ヒリヒリする」などの痛みがでる場合があります。

・紅斑性カンジダ症(萎縮性カンジダ症):舌乳頭の萎縮や粘膜に紅斑が現れる特徴があり、萎縮性の口腔カンジダ症です。紅斑性カンジダ症は、義歯による圧迫によりカンジダは粘膜下に進行し増殖して起こるものとも考えられています。義歯装着者では、口腔カンジダ症が多いと考えられていたが、近年の報告では、義歯装着者が口腔カンジダ症になりやすいわけではなく、義歯清掃が十分に行われていないことによって口腔カンジダ症に罹患するものと考えられています。紅斑性カンジダ症は、偽膜性カンジダ症よりもヒリヒリとした痛みが強く、疼痛や味覚障害などの不快な症状を伴うことが多いです。

・肥厚性カンジダ症:肥厚性カンジダ症は、粘膜上皮へカンジダが侵入することによって過形成が起こり、角質層が過角化あるいは錯角化を呈するために硬く肥厚した上皮を形成するものと考えられます。好発部位は口角、頬粘膜、舌等であるが、正中菱形舌炎は肥厚性カンジダ症であることが報告されています。比較的症状は少なく、形態の異常を気にして歯科医院へ来院する場合が多いです。

全身的な原因

内服や注射用抗菌薬による菌交代現象、長期的な抗菌薬の服用やステロイド薬の投与、免疫力低下などの原因があります。

カンジダは真菌であるため、抗菌薬は効果がありません。抗菌薬の長期間の投与により、口腔内の常在細菌叢のバランスが崩れ、カンジダが異常増殖することによって発症することがあります。

一般的に感染防御機能が低下していると考えられ、がん、糖尿病、腎不全などの基礎疾患を合併しやすく注意が必要です。また、がん患者、がん化学療法後の好中球減少時に伴い発症することが多くあります。

菌交代現象:抗菌薬の影響で体内の常在細菌叢が変化し、特定の細胞が異常に増殖する現象。

局所的な原因

口腔内の乾燥や口腔内の不衛生、義歯(入れ歯)の清掃不良、局所ステロイド薬(吸入ステロイド、口内炎に対する軟膏)の副作用などがあり、これらは密に関連性をもっています。

唾液分泌量の減少と口腔からの水分の蒸発によって口腔乾燥は起こります。唾液による抗菌作用、自浄作用が低下することでカンジダ菌が増殖しやすくなります。義歯(入れ歯)は、床と呼ばれる歯肉色の部分はレジンというアクリル樹脂でできており、表面が多孔性で吸収性があります。

そのため、義歯にカンジダ菌が付着しやすく、清掃を怠ると入れ歯そのものが菌の住処になってしまいます。その他、気管支喘息に対する吸入薬や口内炎に対する軟膏などにはステロイドが含まれており、その副作用でカンジダ菌が増殖します。

カンジダ症の予防と対処法

歯磨きやうがい、白苔除去など口腔ケアをし、清浄化した状態を保湿によって維持することが大切です。

経口摂取や口腔ケアによる刺激で唾液の分泌を促進し、保湿ジェルやマスクなどで粘膜から蒸発を予防しましょう。経口摂取ができない場合は、口腔の自浄作用が低下するため、口腔ケアを重点的に行う必要があります。

唾液の分泌を促進し、口腔の自浄作用を高め、口腔機能の廃用予防にもつながります。入れ歯の適切な方法で清掃を行いましょう。流水下で、義歯ブラシなどでブラッシングをし、義歯洗浄剤を正しい方法で使用しましょう。義歯に歯磨き粉を使用すると、歯磨き粉には研磨剤というものが含まれており、義歯が傷つきやすく、その細かな傷に細菌が繁殖しやすいため控えましょう。また、ステロイド軟膏の漠然とした長期使用は避けましょう。

全身状態を把握したうえで、感染防御機能の低下が著名な場合や白苔が厚く広範囲な場合は、医療機関にて抗真菌薬の検討・処方が必要となります。

カンジダ症は、要介護高齢者やがん患者に多くみられます。要介護高齢者やがん患者は感染防御機能の低下、経口摂取の制限、唾液分泌低下による口腔乾燥、清浄化の低下、ステロイドの使用など発生する要因が多くあります。

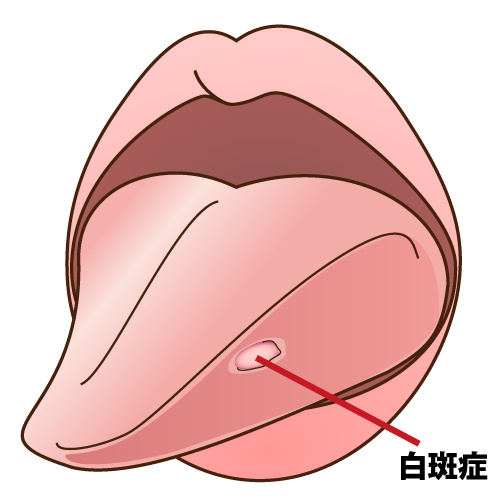

○白板症(はくばんしょう)

白板症とは、口腔粘膜、とくに頬粘膜や舌などにみられ、擦っても剥離しない前がん病変です。

白板症は比較的発生頻度が高く、悪性化する可能性が高いため、前がん病変(口腔潜在的悪性疾患ともいいます)の1つに入っています。

そのまま放置していたり、凹凸不正や境界不明瞭、潰瘍などの赤い部分などが生じた場合は、がん化している可能性があります。また、ただれ(びらん)や潰瘍などの赤い部分が認められると、すでに初期の口腔がんであったり、後にがん化しやすかったりすることがあります。

口腔白板症は約10%ががん化するといわれているが、経過が長いほどがんに変化する可能性が高くなり、10年間では約30%ががん化するとの報告もあります。

原因

原因は明らかになっていませんが、悪い歯並びや尖った虫歯や差し歯、不適合の義歯(入れ歯)により口腔粘膜を継続的に噛んだり、傷つけたりする機械的刺激。喫煙や過度の飲酒、刺激性の強い食べ物(辛いものや熱いものなど)を過剰に摂取することなどの化学的刺激などの局所因子。また、エストロゲン欠乏、ビタミンAおよびB欠乏、高コレステリン血症などの全身因子も原因と考えられています。

発現頻度

年齢的には40歳以上の高齢者、性別では男性に多い。悪性化頻度は60歳代の女性に多いです。

症状

舌や歯肉、頬粘膜など長期間消えない白色あるいは灰白色の板状または斑状のものが形成し、周辺との境界は一般的に明らかです。患部を触ったときに表面が滑らか、少しざらざらしている場合を「均一性白板症」、潰瘍や角化して盛り上がったりしている場合を「不均一白板症」といいます。

病巣の大きさは小範囲なものから口腔全体におよぶもの、境界は時に鮮明、ときには不鮮明なものまであります。白板症の場合は擦っても取れず、また長期にわたって病変が残り続けるのが特徴です。

また、周辺粘膜に紅斑がみられることや、病変内部に紅斑やびらんが存在することもあります。基本的に自発痛や接触痛などの自覚症状はありませんが、赤い部分はただれ(びらん)や潰瘍のため、そこに食べ物が当たって痛かったり、しみたりといった症状を伴うことがある。

予防

歯や入れ歯さらには歯磨きとの関係が強く考えられるため、かかりつけ歯科医院へ定期的に受診することが大切です。

また、舌癌と同様に口腔白板症も喫煙や過度な飲酒は発症リスクを高めると考えられているため、禁煙および節度ある飲酒へと生活習慣を改善することが、予防する上で重要となります。

さらに、辛い食べ物や熱い食べ物を控えるなど食生活の改善を図り、日頃の生活習慣を見直しましょう。

高齢者に特有な口腔疾患①

○歯周病や虫歯(根面う蝕)

歯周病も虫歯も細菌(歯周病菌・虫歯菌)によって起こります。高齢期には唾液の減少や入れ歯の汚れなどによって、お口の中で細菌が繁殖し、歯周病や虫歯が発生しやすくなります。

また、歯周病などによって歯肉が下がると、歯根が露出します。歯根は虫歯菌に対する抵抗力が弱いため、虫歯になりやすくなります。歯周病菌や虫歯菌は全身にも影響を及ぼします。(脳梗塞・認知症・糖尿病・心臓病・誤嚥性肺炎・骨粗鬆症・関節リウマチ・肥満等)

う蝕や歯周病の予防、治療が進歩し、高齢者における残存歯数が増加することに伴い、歯肉退縮や根面う蝕が増加しています。歯冠はエナメル質に覆われており、根面はエナメル質とは異なり、より硬度の低い象牙質で構成されています。エナメル質と比べると象牙質は臨界pHが高く、少し酸性に傾くだけで酸によって容易に溶けてしまいます。

根面う蝕はどのように進行するか

根面う蝕は、歯肉が退縮して歯根が露出した部位に、歯頚線に沿って環状に進行します。

その発症部位が歯頚部であるため、歯根破折の原因にもなります。もし破折した歯が義歯の鉤歯であった場合には義歯が使用不能となり、一気に咀嚼障害に陥ってしまい、高齢者の口腔機能が低下する大きな要因となってしまいます。

病変部は茶褐色~黒色で高齢者に多く認められます。高齢者でリスクが高まる理由としては、歯肉の退縮と歯根表面の露出、唾液分泌量の低下などがあります。唾液分泌の減少の原因として考えられるのは、全身疾患や薬物の服用などによる影響で唾液分泌量が減少し、根面う蝕のリスクがより高くなります。

また、歯根部の清掃の困難性および糖分の多い食生活などもリスクが高まる理由にあげられます。

根面う蝕の予防

- ①露出根面の清掃:歯ブラシに加え、歯間ブラシ、タフトブラシなどの補助清掃用具の使用

- ➁フッ化物の利用:フッ化物配合歯磨剤やフッ化物洗口

- ③特定の食品への注意:砂糖などの甘味制限や人工甘味料の利用

- ④唾液分泌の改善:唾液腺マッサージ

- ⑤プロフェッショナルケア:定期的な専門的歯面清掃

- などが重要です。

○ドライマウス(口腔乾燥症)

ドライマウスはさまざまな原因で唾液の分泌量が低下し、口腔内が乾燥する病気です。糖尿病や高血圧、腎不全などの病気を介して起こることもあれば、ストレスや筋力の低下、薬剤の副作用でドライマウスになり、唾液が出ないことに対してストレスを感じて、さらに強いドライマウスになる可能性があります。

かむことは唾液の分泌を促し、唾液を分泌する唾液腺は筋肉によって裏打ちされています。しかし、その筋肉が衰え、唾液の抗菌作用、洗浄作用、保護作用、潤滑材などが損なわれ、口腔粘膜の炎症、虫歯の多発、会話・嚥下障害、義歯の不安定などを引き起こします。

また、虫歯や歯周病だけでなく、誤嚥性肺炎などの全身疾患になる可能性があります。ドライマウスの症状は、膠原病(こうげんびょう)の1つである難病のシェーグレン症候群でも現れます。お口の中が乾くと、唾液の持っている自浄作用が失われ、通常よりも感染症になりやすくなります。

特に高齢者は、そのまま放置すると食べ物を飲み込む能力が低下する摂食・嚥下障害から重篤な病気になる可能性があります。

唾液の分泌を抑える薬

降圧剤・抗うつ剤・抗ヒスタミン薬・鎮静剤・睡眠薬・利尿薬・潰瘍治療薬・パーキンソン病治療薬などを服用している方でお口が渇きやすいと自覚がある場合は、かかりつけの担当医にご相談してみてください。

唾液の働き

- ①お口の中の乾燥を防ぐ

- ➁食べ物を飲み込みやすくする

- ③食べカスを洗い流す

- ④お口の中の細菌の増殖を抑える

- ⑤入れ歯の密着度を高める

- ⑥消化を助ける

- ⑦発音をなめらかにする

- ⑧酸によって溶けだした歯の表面を修復する(再石灰化)

- ⑨酸性またはアルカリ性を中和し、虫歯の発生を抑制する

唾液腺マッサージ

唾液腺マッサージは、高齢者や有病者で唾液の分泌が障害されている人のためや、唾液腺の分泌機能を高めるために行われます。唾液腺には感覚神経も分布しているため、唾液腺マッサージは神経機能を高めると考えられています。

- ①耳下腺:指全体で耳の前、上の奥歯あたりを後ろから前に円を描く。

- ➁顎下腺:親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に当て、耳の下から顎の下まで順番に押す。

- ③舌下腺:両手の親指をそろえて、顎の下から軽く押す。

※唾液腺マッサージを行う際は、ストレスや緊張状態であると交感神経が優位となり、唾液分泌量が減るため、リラックスした状態で行うと副交感神経が優位となり、唾液分泌を促進されますので、リラックスした状態で行いましょう。食事前や口腔ケアの前に5~10回ほど、痛みを感じない程度の気持ち良いくらいの力で行いましょう。

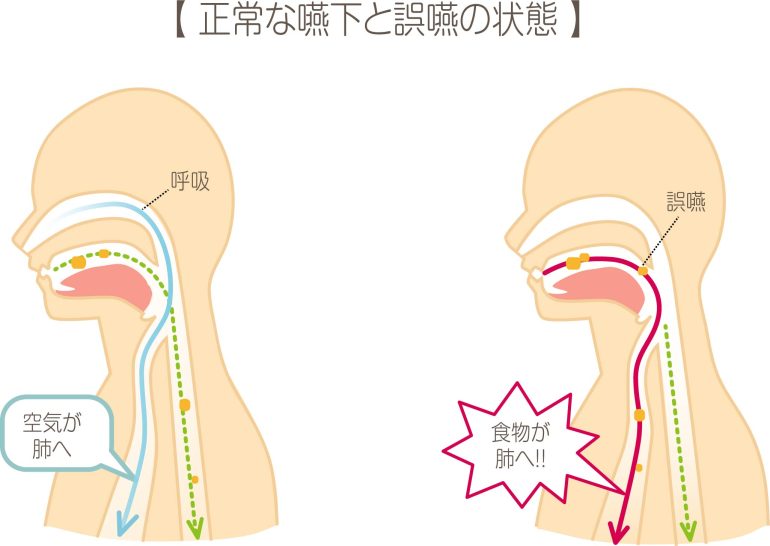

○誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎とは、食道や胃に送られるはずの食べ物や飲み物、唾液などが主にお口の中の細菌と一緒に気道内に入ってしまうことで起こる肺炎です。

日本人に多い死因として、がん(悪性新生物)、心筋梗塞(虚血性心疾患)、脳卒中(脳血管疾患)に次いで肺炎・気管支炎があげられます。とくに、肺炎と気管支炎による死亡の9割は65歳以上の高齢者です。

高齢者の肺炎は、お口の中の細菌などが誤って肺に入って発症する「誤嚥性肺炎」の割合が高いといわれ、脳血管障害が多いことも大いに関連しています。

高齢者の肺炎の原因は、気づかないうちに唾液や胃液などが肺に入る「不顕性誤嚥」が多いと言われています。認知症、神経病、高齢化が進むと、咳反射の低下や誤嚥したものを吐き出すことができなくなってくることで、誤嚥しやすくなってしまいます。

誤嚥性肺炎を起こした人の多くは、本人も気づかない、寝ている間に誤嚥を起こしています。

口腔内のケアが行き届かずお口の中で細菌が繁殖していると、さらに肺炎の悪化のリスクは高まります。高齢者は飲み込む機能や咳をする力が弱くなり、口腔内の細菌や逆流した胃液が誤って肺に入ることがよくあります。

そしてその時、細菌を含む唾液も一緒に誤嚥してしまい、菌が肺へ侵入します。

菌を排除する白血球に力がないと、気管支や肺で細菌が増殖してしまい、肺炎を引き起こします。口腔ケアを行うことで舌や口唇などの口腔機能が改善し、食べる量が増え、栄養状態が図られ、免疫機能の向上につながります。たとえ口から食べ物を摂っていない場合でも、口腔内では粘膜の老廃物、痰、プラークなどの汚れは溜まります。

また、唾液の分泌量が減少し、口腔の自浄作用が働かなくなり、細菌が増加することで誤嚥性肺炎のリスクが高まります。

しかし、誤嚥性肺炎はお口の中を清潔にすることで発症リスクの低下が明らかになっています。症状としては食事中のむせや常に喉がゴロゴロ鳴っている、唾液が飲み込めないなどは疑わしい症状です。

・正常な嚥下と誤嚥の違い

正常な嚥下とは、「食べ物や唾液を認知し口から取り込み、食道を通って胃へと運ぶ動作」です。一方誤嚥とは、「食べ物や唾液が、食道ではなく気管や肺に入ってしまうこと」です。

食べ物を飲み込むときは、喉頭蓋が気管に蓋をして、唾液や食べ物が食道に流れる仕組みになっています。しかし高齢になると、嚥下反射や咳反射が低下するため、誤嚥を起こしやすくなります。

・歯周病と誤嚥性肺炎の関係

誤嚥性肺炎を起こす細菌の多くは、嫌気性菌(酸素のないところで発育する菌)です。歯周病原性細菌は、酸素の少ない歯肉の中で増える嫌気性菌です。誤嚥性肺炎からみつかる細菌は、歯周病原性細菌を中心とした口腔細菌です。

・誤嚥性肺炎の予防

さまざまな薬を用いる内科的な予防法のほかに、スケーリング(歯石除去)や歯面清掃(プラーク除去)などの口腔ケアにより、口腔内の常在菌を減らしたり、食後に一定時間(2時間程度)座って上体を起こした体位に保つことで、胃液逆流を防ぐことも誤嚥性肺炎の予防にとって大切です。

さらに、高齢者では摂食・嚥下に関連する筋肉のマッサージをすることで、嚥下反射が改善し、誤嚥性肺炎の予防につながります。

自分の口臭気になりますか?口臭とは?

こんにちは。神戸市垂水区にある歯医者の「ふじよし矯正歯科クリニック」です。

今回は、「口臭」についてお話していきます。

皆さんは、自分の口臭が気になりますか?気にしたことがある、または誰かに指摘されたことはありますか?匂い繋がりで言うと体臭も口臭と同じで、実は無臭の人はいないのです。無臭では無いので少なくとも匂いはあります。

ただ、その匂いがキツイかきつくないか・匂いがするかしないかでだけで違うのです。でもいい匂い(例えば香水や柔軟剤など)なら「いいにおい~」って言えますが、臭いときは伝えにくいですよね。

コロナが流行っている時に、マスク生活になりご自身の口臭が気になった方も多いのではないでしょうか。口臭のおよそ80%は、お口の中(口腔内)が原因なのです。相手が不快になってしまう匂いは、マナーやコミュニケーションにも影響がでてしまいます。

ひとえに口臭といっても種類があり、原因も様々あります。改善できるよう是非最後まで読んでいただければと思います。

口臭の種類

生理的なときの口臭(生理的口臭)

さきほど、口臭が無臭な人はいない。と言いましたが、それは、お口の中には沢山の細菌がいます。普段の生活の中で、食べたり飲んだり話したりして唾液がお口の中にでて中和されることによって匂いはほとんど感じません。

ですが、性別や年齢問わずに誰しもがあるのが生理的なことからくる口臭です。例えば、朝起きた時(寝ている時含む)は、唾液の分泌が少なくなるのでお口の中が乾燥してしまいます。唾液が少なくなることでお口の中の細菌が増えて匂いをはなつようになります。

この時の匂いは、歯磨きをすればなくなるので気にしすぎる必要はありません。

また、お腹が空いている空腹時や、緊張している時にお口の中が乾いてしまう時も、唾液が少なくなりますので口臭が出やすくなりますが、お水やお茶を一口飲む・キシリトールのガムを噛むだけでも匂いは改善されます。

食べ物や飲み物や嗜好品からの口臭

お口の中が臭くなる食べ物といえば、一番に思い浮かぶのはニンニクではないでしょうか。

他には、ニラや玉葱、ネギ類も食べた後は口臭がきつくなります。飲み物だと代表的なものは、お酒になります。お酒を飲んだあとに、「お酒くさい」と言われたことありませんか?それは、お酒(アルコール)による口臭なのです。

嗜好品の口臭一位は、タバコです。紙タバコが一番きつい匂いがしますが、電子タバコや加熱式タバコでも匂いが結構します。ニンニクなどの食品を食べた匂いは、時間がたてば無くなりますが、タバコは吸えばその都度にその後ずっと匂いますので、他の人から不快に思われ迷惑になるかもしれません。

病気からの口臭(病的口臭)

病気からの口臭は、病気が原因でおきる口臭のことで「お口の中の病気」と「身体の病気」とあります。お口の中の病気は、虫歯や歯周病のことで、虫歯も放置し進行してくると口臭がきつくなります。

他には舌の汚れ(舌苔)や、歯石が多くたまっていると口臭の原因になります。身体の病気だと、膿がでる副鼻腔炎や痰がでる扁桃炎(耳鼻咽喉)、逆流性食道炎や胃潰瘍(消化器内科)も口臭の原因になります。

全身の疾患ですと、肝臓病や腎臓病、糖尿病も口臭の原因になり、病名によって匂いも異なります。明らかに、食べ物による匂いと違い独特な匂い(アンモニア臭やアセトン臭)がします。

ストレスからの口臭

人は過度なストレスを受けると唾液が少なくなります。また強い不安を感じることでも唾液が減ります。

これは、自律神経の乱れによって唾液の量が少なくなることが原因になります。唾液の減少は、薬の副作用でもおきます。唾液が減ってしまうことで、お口の中が常に乾燥してしまい、口臭につながります。

ホルモンバランスが崩れることによる口臭

ホルモンバランスが崩れておこる口臭は、主に女性に多くなります。それは、女性ホルモンと口臭が大きな関連性があるからなのです。

エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の二種類のホルモンを女性ホルモンといいますが、エストロゲン(卵胞ホルモン)の量は、初潮がくる頃から徐々に増え始めて、更年期(閉経)にむけて減っていきます。

また、このエストロゲン(卵胞ホルモン)の量は、生理の前や生理中・妊娠している時も大きく変わります。エストロゲン(卵胞ホルモン)が減ると、唾液の量も減っていきます。とくに閉経後は、急激に女性ホルモンが減少してしまうので、唾液の量も減ってしまい口臭が気になるようになります。

心理的な口臭

ほんとうはそんなに匂わないのに、自分で臭いと思いこんでしまうのが心理的なことからくる口臭です。「気にしすぎ」と一言で終わる話ではないのが現状です。歯科医院で、口臭を調べてくれるところもあります。一度、ご相談いただければと思います。

口臭の原因(口腔内が原因の場合)

歯周病

口腔内(お口の中)が原因での口臭の場合、一番はこの歯周病です。

歯周病が悪化すると歯がグラグラしてきて最後には歯が抜けてしまいます。歯がグラグラするのは、歯の根っこを支えている骨が溶けてしまい歯と歯茎の間(歯周ポケット)が深くなり細菌がたまりやすくなります。歯磨きの時に出血する・歯茎が腫れてきている方は、歯科医院での治療をおすすめします。

虫歯

虫歯もほっておくと進行してしまい、虫歯の穴が大きくなっていきます。この穴に食べ物のカスがたまって口臭の原因になります。小さい虫歯のうちに治療をする必要があります。

舌苔(ぜったい)

舌は通常、ピンク色をしています。舌の表面に白い苔のようなものがついていることを舌苔(ぜったい)といいます。

この白い部分は、汚れで細菌やたんぱく質が固まったものです。お口の中の口臭の原因になるこの舌苔ですが、舌ブラシをいつもの歯磨きにプラスするだけで改善します。舌も軽く磨く習慣をとりいれてみてください。

歯垢や歯石

歯磨きをしても残る、歯垢(プラーク)や歯石も口臭の原因になります。

とくに歯石は歯磨きで取り除くことができないので、歯科医院できちんと歯のクリーニングをしてもらうことをおすすめします。ぜひ、定期的に歯科医院に通っていただきたいです。

唾液が減る

唾液の量が減ってしまうと、お口の中が乾燥して口臭が出やすくなります。普段あまり気にしてないと思いますが、唾液はお口の中を隅々まで洗浄してくれる効果があります。

食べ物をよく噛む・言葉を話すことでお口を動かすと唾液腺から唾液が分泌されます。寝ているときは食べる話すことがないため、唾液が出ません。唾液の分泌がないので朝起きたときにお口の中が乾燥して口臭がきつくなります。

また、唾液は加齢によっても減っていきます。

入れ歯や矯正の装置

お口の中に、入れ歯や矯正の装置が入っていると、唾液の成分のたんぱく質が付着し、口臭の原因になります。

取り外すことができるものなら、毎日の洗浄を行うことで匂いは少なくなります。金属が入っている入れ歯や矯正の装置の場合は「部分用入れ歯やリテーナー用」などの洗浄剤をお使いください。

お口の中のガン

お口の中の病気として、口腔がんや舌がんなどもあります。自分では気づきにくいのですが、なかなか治らない口内炎などある場合は、歯科医院の受診をお願いします。

まとめ

今回は、口臭についてお話ししました。

お口の中を清潔に保つだけでも防げる匂いがありますので、普段の日常生活で、歯磨き+舌ブラシを使う・フロスや歯間ブラシも併用するなどで匂いはかなり軽減されます。

歯科医院によっては、口臭チェッカーを置いてあるところもありますので、定期健診のときにご相談してみてはいかがでしょうか。

歯列矯正治療中の引っ越しについて

こんにちは。神戸市垂水区にある矯正歯科専門医院のふじよし矯正歯科クリニックです。いつも当院のコラムをご覧いただきありがとうございます。今回は、「矯正治療中に引っ越しをすることになった場合、どうすればいいのか」ということについてお話していこうと思います。

引っ越し先で今の矯正治療も続きを行ってもらえるのかどうかという事や費用、転医の流れなどについて参考にしていただければと思います。

治療の引継ぎについて

歯列矯正治療は基本的に年単位でかかる期間の長い治療です。もし、矯正治療を行っている期間中に進学や転勤などの都合で、遠くに引っ越しをすることになった患者さまは当院でも実際におられます。そのような場合、歯列矯正治療には転医という方法があります。きちんとした転医の手続きを行うことにより、引っ越し先でもスムースに歯列矯正治療を続けることが可能です。

転医を行うには、今までの治療の経過や初診時に来院された時の歯型の模型の複製したものなどの資料が必要になります。これらの資料を揃えて転医を行います。転医資料を準備するためには約一ヶ月の期間が必要になります。引っ越しを行うことが分かり次第、早めに通院中の矯正歯科の先生に相談しましょう。

転医先の探し方について

転医先の探し方は、歯科医院によって異なります。当院では患者さん自身で探していただいております。

流れとしましては、転医資料を引っ越し先で通院が可能な矯正歯科医院へ持って行っていただくことになります。なるべく、今まで行ってきた矯正治療と同じような進め方だと患者さんの負担が軽減されるのではないかと思います。転医先を探すときは、治療方針や治療内容が同じような歯科医院なのか調べてみるのも良いかもしれません。

しかし、引っ越し先の矯正歯科医院の治療方針や治療内容によっては、そのまま矯正治療が引き継ぐことが可能なのかは行ってみなければ分かりません。使用している装置が、引っ越し先の矯正歯科医院では取扱いのないものだと、引き継ぐことが出来ず全て作り直し、付け直しになる可能性もあります。事前にホームページなどを見て情報収集を行ってみたり、問い合わせて確認してみるのも良いかと思います。

転医による費用について

矯正治療中に転医する場合の費用の返金や手続きなどは歯科医院によって異なります。当院では、矯正治療中に転医を行うことになった場合、既にお支払い済みの方は行われた治療の清算を行い、残りを返金させていただきます。

また、治療の進行具合に対して未払いの治療費に関しましてはご入金をお願いいたします。

転医資料としてご入金の状況は転医先にも伝わるようにいたしますが、転医先でご返金分のみで矯正治療を引き継ぐということはあまりありません。詳しくは転医先の矯正歯科医院で確認しましょう。

矯正治療は多くの方が自費診療となります。そのため、歯科医院によって費用が異なります。また、転医資料を持って行った場合でも、新たに転医先で資料をとるために検査費が必要となる場合があります。他にも、新たに転医先で矯正装置の作り変えを行う必要がある場合も追加費用がかかる可能性があります。

矯正治療中の転医の流れについて

矯正治療中に引っ越しが決まったときは、なるべく早めに通院中の矯正歯科へ相談しましょう。転医資料を準備するには約1ヶ月の期間が必要です。矯正歯科医院によりますが、転医資料を作成するには費用が掛かる場合がございますので、確認しておくといいと思います。紹介状と転医資料を転医先となる歯科医院に持っていくことで、転医先の歯科医師にも分かりやすく、治療の再開もスムーズに行えるでしょう。

当院では、引っ越し先の土地に知り合いの歯科医がいる場合のみご紹介は可能ですが、基本は患者様ご自身で転医先を探していただくことになります。

転勤や進学などで引っ越しの予定が出来た場合は、歯科医師やスタッフにお気軽にご相談ください。

もし、矯正治療が始まる前に引っ越す予定が出来たときは事前に伝えて、矯正治療を開始するタイミングなどを歯科医師に確認しておくと良いでしょう。

当院では、歯ならびのご相談に来られた際に、引っ越しをすることが分かっている患者様には、引っ越し先で矯正治療を開始することをおすすめしています。なぜなら、先程もご説明させていただいた通り、転医資料や紹介状の作成に費用が発生するということと、転医先でも治療費や歯科医院によっては検査費用が発生することで、患者様が二重に費用をご負担しなければならないからです。

転医をおすすめしない場合について

矯正治療の進み具合によっては、転医をおすすめしない場合もあります。それは、転医することで治療期間が予定より長くなってしまう場合やもうすぐ終わりそうな治療段階で転医することで費用が余分にかかってしまう場合です。

矯正治療が残り短い期間で終わりそうな時や保定期間に入り通院間隔が長くなり、歯科医院に通う回数が少なくなってきた時は、引っ越し先の歯科医院に転医するのではなく、通院中の歯科医院に通い続けるというのも一つの手段です。転医するにあたっての手間や費用のことを考えると通い続けるという選択をする患者様も珍しくはありません。

転医先の歯科医院への受診について

患者さまご自身で転医先を探す場合、通院ができそうな歯科医院が見つかり次第まずはその歯科医院に直接電話をしてみると良いでしょう。その際には、転医希望だという趣旨を必ず伝えてください。

実際に行ってみないと歯科医院の雰囲気やスタッフなどわからないこともありますので、複数の歯科医院を見て回るのも良いでしょう。この時、持参した転医資料は必ず返却してもらうようにしてください。転医資料は転医先の歯科医院に提出することになります。